- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産分割

- 相続│配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの遺産は誰が継ぐ?

遺産相続コラム

相続│配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの遺産は誰が継ぐ?

- 遺産分割

- 相続

- 配偶者なし

- 子なし

- 親なし

- 兄弟あり

生涯未婚率が上昇している現在では、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続も珍しくありません。

この場合、原則として被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が遺産を相続しますが、遺言書や生前贈与などによって第三者に与えることも可能です。弁護士のアドバイスを受けながら、適切な形で相続対策を行いましょう。

本コラムでは、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの遺産相続をベースに、相続人の決定ルールや相続対策の方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり|原則として兄弟姉妹が相続する

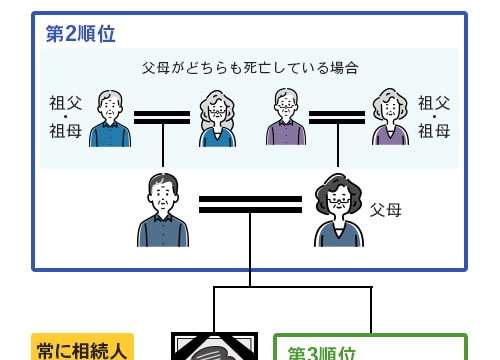

家族が亡くなった際の相続順位は、民法によって定められています(下図参照)。

亡くなった方(被相続人)に兄弟姉妹がいる一方で、配偶者・子ども・親がおらず、被相続人の孫による代襲相続も発生していない場合は、法定相続人となるのは被相続人の兄弟姉妹です。

したがって、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合や、遺言書が作成されている場合などを除き、すべての遺産を兄弟姉妹が相続することになります。

兄弟姉妹が複数人いる場合、原則として各相続人の法定相続分は均等です(民法第900条第4号)。

たとえば、兄弟姉妹が2人であれば2分の1ずつ、3人であれば3分の1ずつの遺産を相続します。

ただし、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(=異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(=同父母兄弟姉妹)の2分の1です(民法第900条4号ただし書)。

たとえば、被相続人の同父母兄が2人、異母兄が1人いる場合には、同父母兄の相続分は各5分の2、異母兄の相続分は5分の1となります。

60分無料

2、相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合・行方不明の場合

被相続人の兄弟姉妹が相続発生前に亡くなっている場合や、相続人である被相続人の兄弟姉妹が行方不明の場合は、相続に関して特殊な取り扱いが必要です。弁護士のアドバイスを受けながら、適切な対応を行いましょう。

-

(1)相続発生前に兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合|代襲相続が発生する

被相続人が亡くなった時点で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、代襲相続が発生することがあります。

代襲相続とは、死亡等によって相続権を失った相続人(=被代襲者)の代わりに、被代襲者の子どもが相続人になることをいいます。

被相続人の兄弟姉妹が死亡により相続権を失った場合は、その子どもである被相続人の甥・姪による代襲相続が認められています(民法第889条第2項、第887条第2項)。

代襲相続人である甥・姪は、親である兄弟姉妹と同等の相続分を取得します。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人へ均等に相続分が割り当てられます(民法第901条第1項、同条第2項)。

たとえば、Aさんが死亡し、相続人がAさんの兄と姉、弟しかいなかったとしましょう。そのうち、Aさんの兄はすでに亡くなっており、Aさんの兄には子どもが2人(Aさんの甥・姪)いたとします。

この場合、Aさんの兄は本来、Aさんの相続財産の3分の1を相続できたため、Aさんの兄の子ども2人は、3分の1を半分に分けてそれぞれ相続することになります。

なお、Aさん(被相続人)の甥・姪が相続発生時点で死亡していた場合、さらにその甥・姪の子どもが、Aさんの遺産を代襲相続することはできません(民法第889条2項は、民法第887条2項を準用するだけで、同条3項を準用していない。)。 -

(2)兄弟姉妹が行方不明の場合|不在者財産管理人の選任を申し立てる

相続人となる被相続人の兄弟姉妹のうち誰かが行方不明の場合、そのままでは遺産分割を行うことができません。遺産分割は、相続人全員で行う必要があるためです。

遺産分割を進めるためには、行方不明の兄弟姉妹について不在者財産管理人の選任を申し立てることが考えられます(民法第25条第1項)。不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得れば、行方不明の兄弟姉妹の代わりに遺産分割へ参加させることができます。また、7年間にわたり生死不明の兄弟姉妹がいる場合は、失踪宣告(民法第30条)の手続きを行うことも考えられます。失踪宣告が認められた場合、当該兄弟姉妹につき死亡したものとみなします(民法第31条)。

3、兄弟姉妹以外の第三者に財産を与えたい場合の対処法

兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、被相続人となる人が兄弟姉妹以外の人に財産を与えたいと考えている場合には、以下のような方法を検討しましょう。

-

(1)遺言書を作成する

遺言書を作成すると、民法とは異なる相続割合を定め、または相続人以外の者に対して財産を遺贈することが可能です。(民法第902条、第964条)。

遺贈をする相手(=受遺者)は自由に選ぶことができます。たとえば、お世話になった人、内縁の夫・妻、慈善団体など、財産を与えたい人を選んだ上で、どの財産を遺贈するかを遺言書に明記しましょう。

ただし、遺贈は放棄されてしまうこともあるので(民法第986条)、受遺者に対してあらかじめ遺贈をする旨を伝えておくことが望ましいです。

なお、遺言書は民法で定められた方式に従って作成しなければ無効となってしまいます(民法第960条)。特に自筆証書遺言(民法第968条)を自分で作成すると、方式の不備によって無効となってしまうケースが多いので注意が必要です。

遺言書の効力を確実なものとしたい場合は、弁護士のサポートを受けながら公正証書遺言を作成しましょう。参考:公正証書遺言作成の流れ

-

(2)生前贈与をする

早い段階で財産を活用してもらうためには、生前贈与を行うことが有力な選択肢です。

生前贈与は、贈与者(与える側)と受贈者(受け取る側)の合意に基づいて行います。贈与する財産の内容を明記した贈与契約書を締結しましょう。

ただし、生前贈与に対しては贈与税が課されることがあります。贈与の金額が高ければ高いほど、高額の贈与税が課されるのでご注意ください。 -

(3)家族信託を設定する

自分の意思に沿った形で財産を活用してもらうためには、家族信託も有力な選択肢のひとつです。

家族信託では、信頼できる親族など(=受託者)に財産の管理を任せます。受託者は、信託契約で定められた受益者のために財産を管理します。

家族信託の特徴は、受託者が信託契約上のルールに従った財産を管理する義務を負う点です。信託契約において使途や運用方法などを定めておけば、ご自身の意思に沿った形で財産を活用してもらうことができます。

家族信託を設定する際には、信託契約の条文を適切に作成する必要があるので、弁護士への相談をおすすめします。

60分無料

4、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続について弁護士に相談するメリット

相続トラブルを避けるためには、生前から相続対策を行うことが大切です。

ご自身の意思に沿った形で、かつトラブルを防げるような相続対策を行うために、弁護士への相談をおすすめします。相続対策について弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。

-

(1)希望に沿った相続対策ができる

弁護士は、依頼者から丁寧にヒアリングを行った上で、ご希望に添った相続対策の方法をご提案いたします。遺言書の作成など、さまざまな選択肢をご提示した上で、ご納得いただける形で相続対策ができるようにサポートいたします。

-

(2)相続発生後のトラブルを予防できる

相続対策の重要な役割は、相続発生後のトラブルを予防することです。どのような相続トラブルが懸念されるのかは、ご家庭によって異なります。

弁護士は、相続人の構成や関係性、相続財産の状況などを分析した上で、懸念されるリスクへの対処方法をご提案いたします。

相続案件を豊富に経験している弁護士にアドバイスを受けながら、ご家庭の状況に合わせた相続対策を行うことにより、相続トラブルのリスクを抑えることが可能です。 -

(3)税理士との連携があれば相続税対策も相談できる

相続財産が多額に及ぶ場合は、相続税の課税についても注意しなければなりません。

生前贈与などを活用すれば、納付すべき相続税額を抑えられることがあります。また、不動産などを処分せずに保有し続ける場合は、納税資金対策も行っておくべきでしょう。

ベリーベストグループには税理士も在籍しており、弁護士と税理士が連携して遺産相続をサポートすることが可能です。相続トラブルの予防と相続税対策を両方行いたい方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

60分無料

5、まとめ

配偶者・子ども・親がいずれもいない一方で、兄弟姉妹がいる方が亡くなった場合は、原則として兄弟姉妹が相続人となります。遺産分割は相続人全員で行う必要があるので、他の相続人と連絡を取り合いながら相続手続きを進めましょう。

ご自身が亡くなった後に、兄弟姉妹に遺産を相続させたくない、または自身の死後の相続トラブルを予防したいと考えている場合は、生前の相続対策を行うべきです。適切な相続対策の内容はご家庭の状況によって異なるため、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、相続手続きや生前の相続対策に関するご相談を随時受け付けております。すでに発生した遺産相続への対応や、生前の相続対策についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。遺産相続専門チームの知見・経験豊富な弁護士がお力になれるよう、尽力いたします。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産分割)

-

2025年12月15日

- 遺産分割

- 隠し子

- 相続

親が亡くなったあとに、知らされていなかった「隠し子」の存在が明らかになることがあります。こうしたケースで「隠し子にも相続権があるのか」と戸惑うご家族も少なくありません。

結論から言うと、被相続人(亡くなった方)から認知されている場合、隠し子であっても相続人です。ただし、血縁上は親子であっても相続人とならない例外も存在し、個別の状況によって対応が異なります。

今回は、隠し子がいた場合の相続について、例外となるケースや、具体的な相続手続きの流れを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。 -

2025年09月11日

- 遺産分割

- 再転相続

法定相続人が相続の承認、または相続放棄の意思表示をすることなく熟慮期間中に亡くなった場合、再転相続が発生します。

再転相続は、遺産分割が完了する前に次の相続が発生する数次相続とは異なり、まず当初の相続についての承認または相続放棄を検討しなければなりません。また、再転相続の状況によっては、熟慮期間中であっても相続放棄が認められないケースもありますので、注意が必要です。

今回は、再転相続とは何か、再転相続が発生する具体的なケースや熟慮期間の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年03月19日

- 遺産分割

- 同時死亡の推定

交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。

交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産分割

- 相続│配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの遺産は誰が継ぐ?