- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

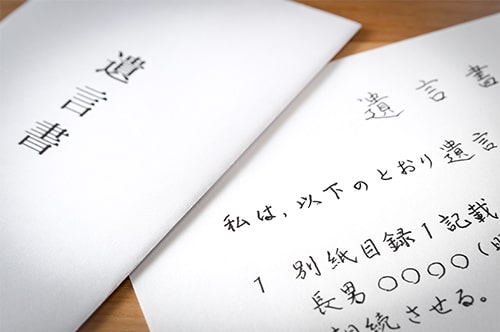

- 遺留分減殺請求とは? 法改正による侵害額請求との変更点や手続き

遺産相続コラム

遺留分減殺請求とは? 法改正による侵害額請求との変更点や手続き

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分減殺請求

遺言書や生前贈与の内容が不公平で、遺産の分配割合に偏りが大きすぎるケースなどにおいては、遺留分に相当する金員を請求できる可能性があります。

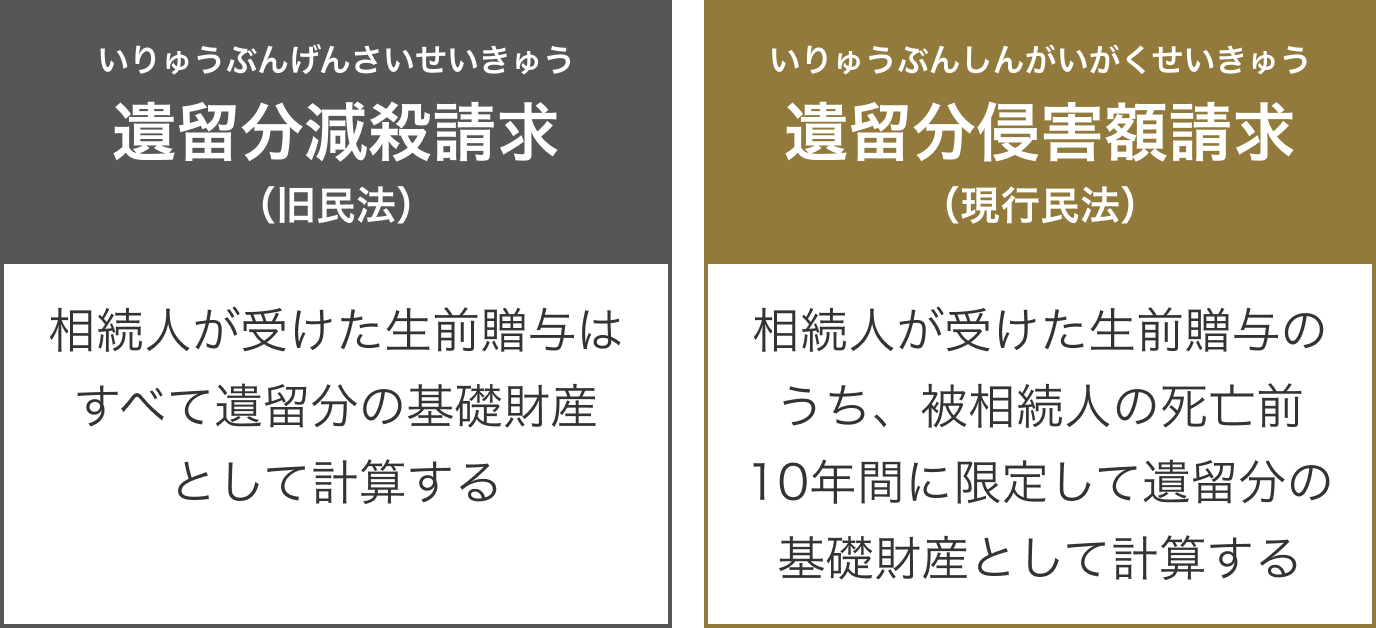

遺留分に相当する金員を請求する際、旧民法では「遺留分減殺請求」が認められていましたが、令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法によって「遺留分侵害額請求」に改められました。遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いを踏まえながら、弁護士のサポートを受けて適正な遺留分の確保を目指しましょう。

本コラムでは、遺留分とはどのようなものか、また、旧民法における遺留分減殺請求の概要や遺留分侵害額請求との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、遺留分や遺留分減殺請求の基本的な知識

一部の相続人には遺留分が認められており、相続によって取得できる財産の最低額が保障されています。遺留分を確保する手続きは、旧民法では「遺留分減殺請求」でしたが、現行民法では「遺留分侵害額請求」に改められました。

-

(1)遺留分とは|認められる相続人の範囲

遺留分とは、被相続人(=財産を遺す人)の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(遺贈・贈与等)に制限が加えられている持分的利益をいいます。

被相続人は、生前贈与や遺贈によって自由に財産を譲渡できるのが原則ですが、被相続人死亡後の近親者の生活保障、共同相続人間の公平の確保などの観点から、遺留分という制度が民法上定められています。

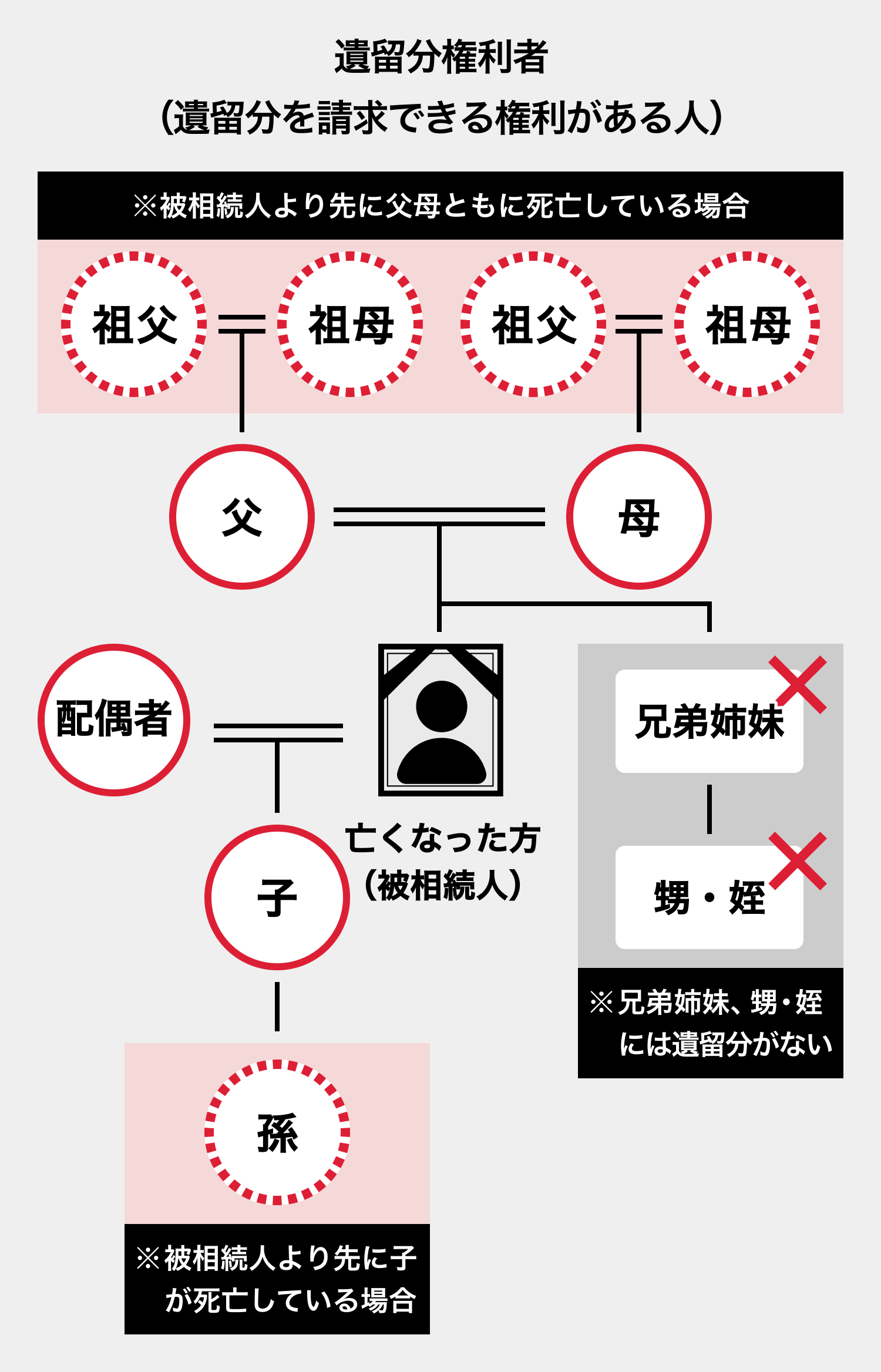

遺留分権利者(=遺留分を請求する権利がある人)は、被相続人から見て兄弟姉妹以外の相続人と、その代襲相続人です(民法第1042条第1項、民法第1042条2項→民法第901条)。具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属と、子どもに代わって代襲相続した孫などが該当します。

なお、遺留分の割合や計算方法については、本コラムの3章「遺留分侵害額の計算方法と計算例」で解説します。

-

(2)遺留分減殺請求とは|旧民法と現行民法の違い

被相続人が遺言書等により遺産を受け取る人を特定するなどしたために遺留分権利者が遺留分を下回る財産しか取得できない場合には、遺留分の侵害が生じています。

その侵害分を回復するため、旧民法では「遺留分減殺(げんさい)請求」が定められていました。遺留分減殺請求権を行使すると、他の相続人などが取得した財産の所有権または共有持分が、自動的に請求者へ移転します。

令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法では、遺留分減殺請求が「遺留分侵害額請求」へと改められました。遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行うと、実際に取得する財産額と遺留分額の差額を金銭で支払ってもらうことが可能です。

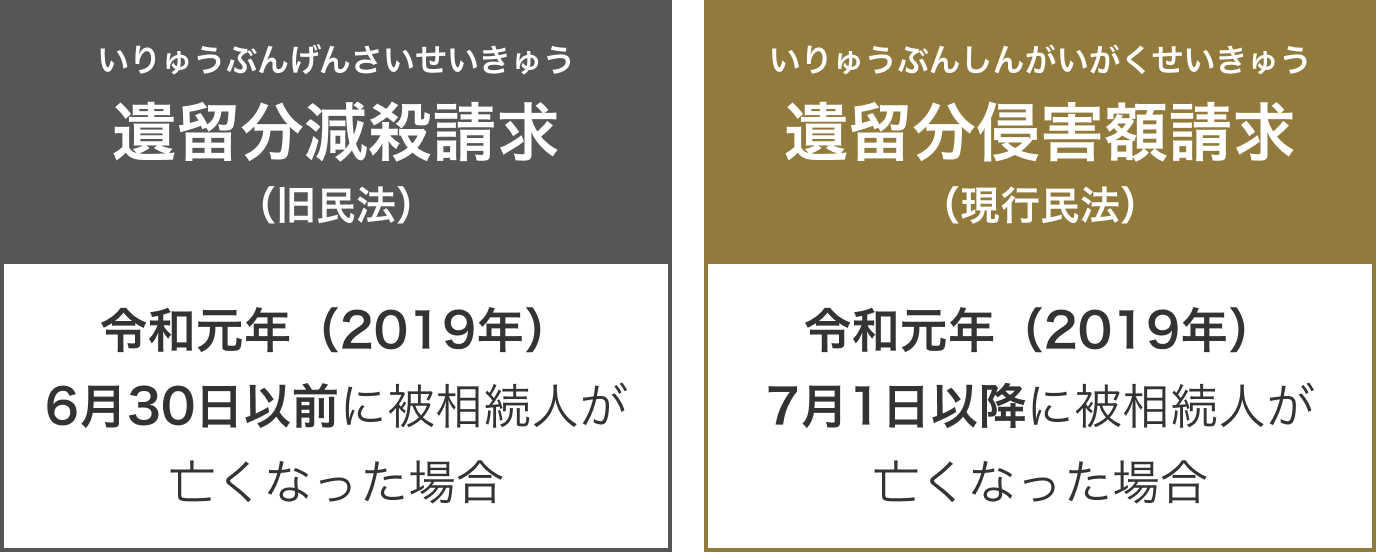

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらを行うことができるのかは、相続が発生した時期によって決まります。すなわち、令和元年(2019年)6月30日以前に被相続人が亡くなった場合には遺留分減殺請求、令和元年(2019年)7月1日以降に被相続人が亡くなった場合には遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

-

(3)遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと改正された理由

民法改正によって遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求へと変更されたのは、主に以下の2つの理由によります。

① 共有関係の発生によるトラブルを防ぐため

遺留分減殺請求では、対象財産がやむを得ず、請求者と被請求者の共有になるケースが多くありました。そうして、共有者同士でもめてしまうことがよくあったため、財産の共有関係を発生させないように、金銭で精算する遺留分侵害額請求へと変更されています。

② 被相続人の意思を尊重するため

遺留分減殺請求では、被相続人の意思で譲渡した財産(不動産や株式など)の一部を、請求者が強制的に取り戻すことになります。遺留分侵害額請求では、金銭によって価格の精算のみを行うことが可能です。

遺留分減殺請求に比べて、遺留分侵害額請求では、被相続人が行った財産の譲渡を極力変更しないようにして、被相続人の意思を尊重できるように配慮されています。

60分無料

2、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求になって変わったこと

令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法により、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求になったことによる変更点は、主に以下の2つです。

-

(1)遺留分減殺請求は現物を取り戻し、遺留分侵害額請求は金銭を受け取る

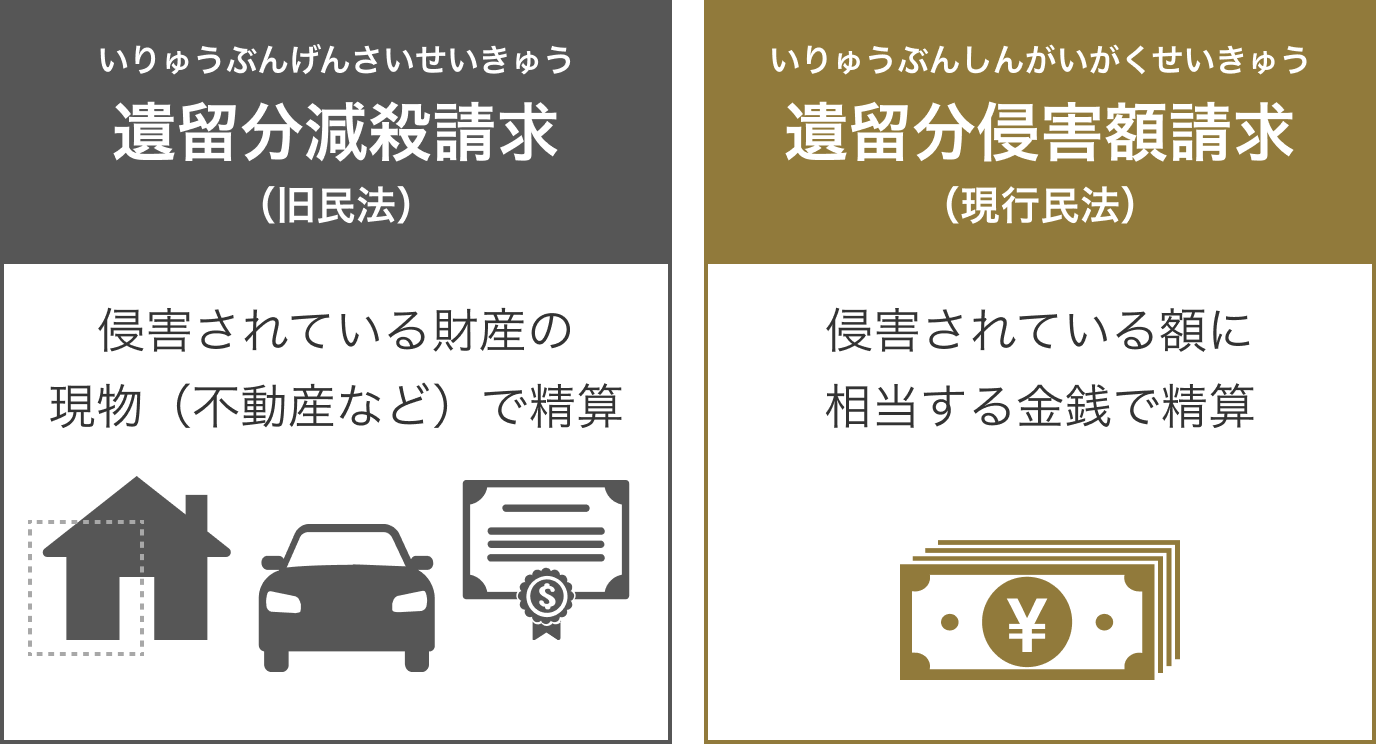

旧民法における遺留分減殺請求は、原則として、遺留分が侵害されている額を限度として、その額に相当する財産の現物を取り戻す請求です。

たとえば、1500万円分の遺留分の侵害が生じているとき、3000万円相当の不動産について遺留分減殺請求を行ったとしましょう。このケースでは、自動的に不動産が請求者と被請求者の間で2分の1ずつの共有となります。

例外的に減殺相手方からの価額弁償の抗弁を認めるという仕組みが採用されていました(旧民法第1041条)。

一方で、現行民法における遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されている額に相当する金銭の支払いを求める請求です。

先ほどの例と同様に1500万円分の遺留分の侵害が生じているときは、不動産などの現物を取り戻すのではなく、1500万円の金銭の支払いを受けることができます。

-

(2)遺留分の基礎となる生前贈与の範囲が異なる

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への改正と併せて、遺留分の基礎となる生前贈与の範囲も変更となりました。

旧民法では、相続人が受けた贈与は、時期を問わず遺留分の「基礎となる財産」に含めるとされていました。

現行民法では、相続人が受けた贈与のうち、遺贈、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてされたものに該当し、かつ、相続開始前10年間に受けたものに限って遺留分の「基礎となる財産」に含まれます(民法第1044条2項・同条3項)。

基礎となる財産については、本コラムの3章「(1)遺留分の基礎となる財産」をご参照ください。

3、遺留分侵害額の計算方法と計算例

現行民法のルールに従った、遺留分侵害額の計算方法と計算例を紹介します。

-

(1)遺留分の基礎となる財産

遺留分侵害額を計算する際は、まず遺留分権利者に認められる遺留分の額を求めることが必要です。

遺留分の額は、以下の財産の合計額を「基礎」として計算します(民法第1043条、第1044条)。被相続人が相続開始時(亡くなったとき)に有していた財産

- ① 相続人が、相続開始前10年間に受けた贈与(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)

- ② 相続人以外の者が、相続開始前1年間に受けた贈与

上記①と②については、贈与をした当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年又は1年よりも前にしたものであっても基礎に入れて計算します。

なお、被相続人が債務を負っていた場合は、その額を上記の財産合計額から控除します。 -

(2)遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額は、以下の式によって計算します。

遺留分侵害額=遺留分額-実際に取得した基礎財産額

遺留分額=基礎財産額×遺留分割合

遺留分割合は、下表をご参考ください。

- 総体的遺留分:遺産全体に占める遺留分割合

- 個別的遺留分:各相続人の個人的な遺留分割合

- 代襲相続人の遺留分割合は、被代襲者と同様の割合

相続人の組み合わせ 総体的遺留分 法定相続分 個別的遺留分 配偶者のみ 1/2 1/1 1/2 子どものみ 1/1 1/2 配偶者と子ども 配偶者 1/2 1/4 子ども 1/2 1/4 配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 1/3 直系尊属 1/3 1/6 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 1/2(※) 兄弟姉妹 なし 1/4 なし(※) 直系尊属のみ 1/3 1/1 1/3 ※配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹に遺留分が認められないので、総体的遺留分1/2すべてを配偶者が取得します。

-

(3)遺留分侵害額の計算例

以下の設例について、遺留分侵害額を計算してみましょう。

【設例】

- 遺留分の基礎財産は、相続財産6000万円分のみ

- 相続人は、被相続人の子ども3名(長男、次男、三男)

- 遺言書に従い、長男がすべての相続財産を相続した

被相続人の子どものみが相続人の場合、子どもの総体的遺留分の割合は2分の1です。同順位の相続人が複数いる場合は、遺留分割合を均等に按分します。今回の設例では子どもが3人いるので、長男・次男・三男の個別的遺留分の割合は、それぞれ1/2×1/3=1/6となります。

これを基礎財産額(=6000万円)に掛けると、長男・次男・三男の具体的な個別的遺留分額は各1000万円と算出が可能です。

しかし実際には、長男だけが6000万円分の財産を相続し、次男と三男は財産を一切相続していません。そのため、次男と三男には各1000万円の遺留分侵害額が認められます。

次男と三男は、それぞれ長男に対して遺留分侵害額請求を行えば、各1000万円の金銭の支払いを受けることが可能です。

【最終的な遺産の取り分】長男 次男 三男 次男・三男が長男に遺留分侵害額請求を行った場合 4000万円 1000万円 1000万円 次男・三男が長男に遺留分侵害額請求を行わなかった場合 6000万円 0円 0円

60分無料

4、遺留分侵害額請求の手続きを行うときの流れ

4章では、遺留分侵害額請求の手続きを進めるときの流れを解説していきます。

-

(1)内容証明郵便の送付・交渉

まずは、遺留分侵害額を請求する相手方に対し、内容証明郵便を送付して、遺留分侵害額請求の意思表示を明らかにするのが一般的です。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始、及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間で時効によって消滅するので(民法第1048条前段)、侵害相手方に対し遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを証拠で残すために、単なる普通郵便で行うのではなく、内容証明郵便の方法で行うべきです。加えて、侵害相手方を受取人とする受取人指定付きも併せて行うのが望ましいです。

遺留分侵害額の負担者は、基本的に、以下の要領で決まります(民法第1047条)。誰に対して請求すればよいか分からないときは、弁護士にご相談ください。- ① 遺言によって相続財産を取得した人(=受遺者)の方が、生前贈与を受けた人(=受贈者)よりも先に負担する

- ② 受遺者が複数あるとき、または同時に贈与を受けた受贈者が複数あるときは、その目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者が遺言において別段の意思を表示したときは、その意思に従う

- ③ 受贈者が複数あるときは、後に贈与を受けた人が先に負担する

内容証明郵便に対して返信があった場合には、遺留分の精算について話し合いましょう。

当事者間で納得して合意した場合は、その内容をまとめた合意書を締結して、遺留分侵害額の支払いを受けます。 -

(2)遺留分侵害額の請求調停

遺留分の精算に関する話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申し立てを行います。

原則として調停を先行する必要があります(調停前置主義、家事法257条1項・同法244条)が、調停を経ずに訴訟を提起する場合もあります。

調停では、中立である調停委員が各当事者の主張を聞き取り、歩み寄りを促すなどして解決をサポートします。

遺留分の侵害が生じている事実について客観的な資料を提出し、調停委員に事実関係を正しく理解してもらうことが、調停を有利に進めるためのポイントです。

解決案について合意が得られた場合には、その内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書は、強制執行の申し立てに用いることが可能です。 -

(3)遺留分侵害額請求訴訟

調停が不成立に終わったときは、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

訴訟では、遺留分侵害の事実を客観的な証拠に基づいて立証することが求められます。立証に成功すれば、裁判所は相手方に対して、遺留分侵害額の支払いを命ずる判決を言い渡します。判決が確定すれば、強制執行を申し立てることが可能です。

なお、訴訟は和解によって終了することもあります。この場合は和解調書が作成され、やはり強制執行の申し立てができるようになります。

5、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の注意点

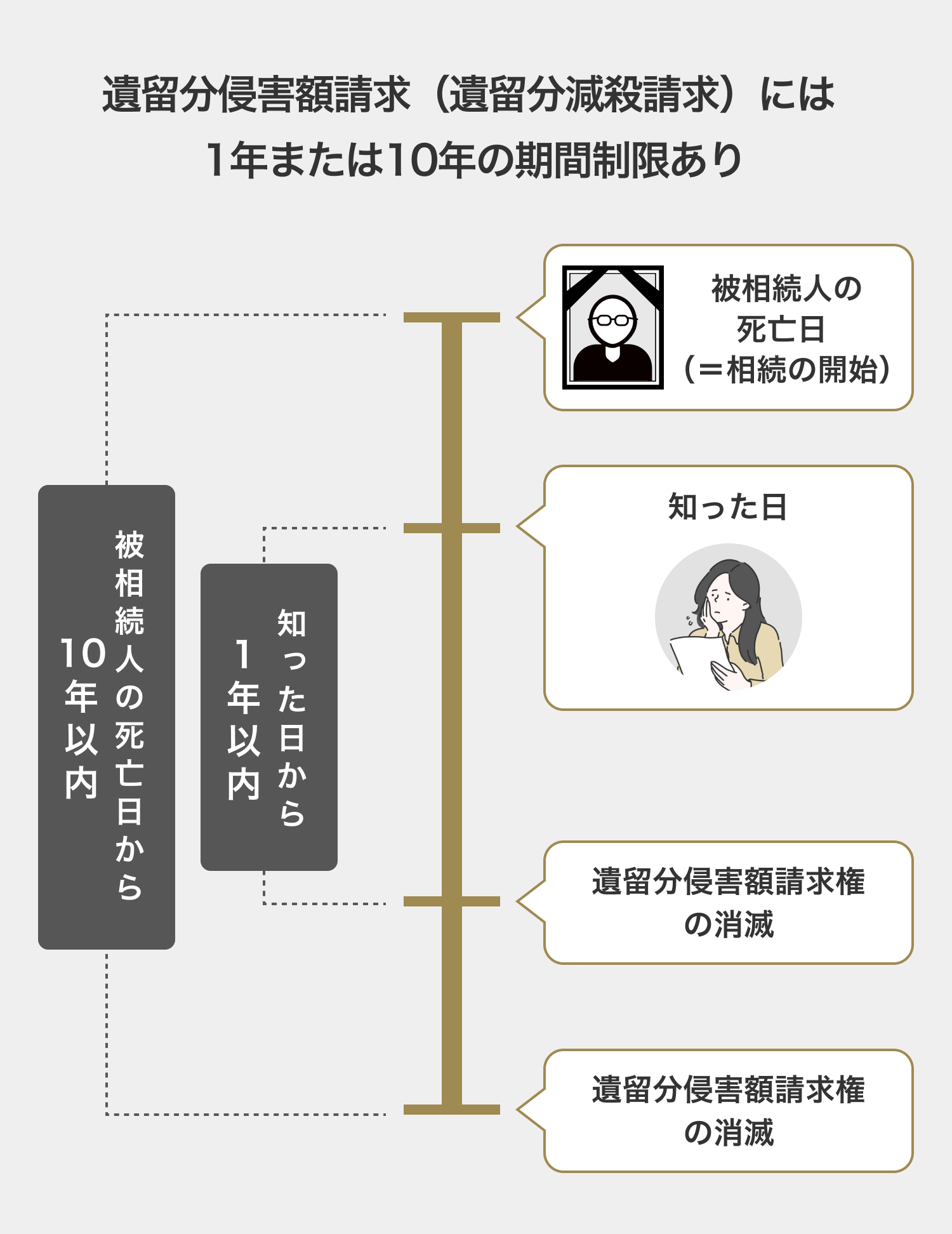

遺留分侵害額請求を行う際には、消滅時効に注意が必要です。消滅時効の完成を阻止するため、早い段階で内容証明郵便の送付などを行いましょう。

-

(1)遺留分侵害額請求権の時効に要注意

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効により消滅します(民法1048条前段)。

また、遺留分侵害額請求権は、相続開始のときから10年を経過すれば消滅します(除斥期間・民法1048条後段)。

特に1年間の消滅時効の期間は短いため、相続の開始後、遺留分の侵害が生じていることを知った場合、速やかに請求の準備へ着手しなければなりません。

-

(2)時効完成が近い場合の対応方法|内容証明郵便など

遺留分侵害額請求権について時効完成が近い場合、たとえば、遺留分権利者が、相続が開始され、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知って4か月目の場合、早急に、侵害の相手方に対し、遺留分侵害権を行使する必要があります。

遺留分侵害請求権の行使の方法としては、遺留分侵害請求の意思表示を相手方に対し行ったことを証拠として残すために、単なる普通郵便で行うのではなく、内容証明郵便の方法で行うべきです。その際、侵害相手方を受取人とする受取人指定付きも併せて行うのが望ましいでしょう。

なお、遺留分侵害額請求権は形成権(意思表示によって法的効果が発生する権利のことをいいます。)と解されており、一度、遺留分侵害額請求権を行使すれば、その結果として生じる金銭給付請求権の時効は、1年間ではなく、遺留分侵害額請求権を行使したときから5年間と解されています(民法第166条1項)。

遺留分の侵害が判明した場合、誰を相手方とするのか、どのような内容を内容証明郵便に記載すべきなのか検討しなければならず、また、1年間の時効という期間制限もありますので、速やかに弁護士へ相談・依頼をして、遺留分侵害額請求権の行使の準備をすべきです。

6、弁護士からのメッセージ

偏った内容の遺言書や生前贈与などによって遺留分を侵害されている場合、令和元年(2019年)6月30日以前に相続が発生したときは遺留分減殺請求、令和元年(2019年)7月1日以降に相続が発生したときは遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)は1年という短い期間で時効が消滅してしまうため、遺留分が侵害されていることに気づかれた場合、速やかに弁護士へ相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。遺言書や生前贈与の内容に納得できず、「遺留分を確保したい」「遺留分を侵害されているのではないか」とお困りの方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

遺産相続専門チームの知見・経験豊富な弁護士が、遺留分侵害額請求を適切に進めるためのサポートをいたします。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)

-

2026年01月07日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分

- 計算

生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。

遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。

本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年10月15日

- 遺留分侵害額請求

- 遺言書

- 全財産

- 無効

「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?

遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。

本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年07月23日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分侵害額請求

- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。

本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分減殺請求とは? 法改正による侵害額請求との変更点や手続き