- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分権利者とは? 対象となる相続人や遺留分割合を弁護士が解説

遺産相続コラム

遺留分権利者とは? 対象となる相続人や遺留分割合を弁護士が解説

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分権利者

特定の相続人に対してすべての遺産を相続させる旨の遺言が残されていたようなケースでは、不公平な遺産分配に納得がいかず、不満を感じる相続人の方もいるでしょう。

このような場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分権利者は、侵害された自身の遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

本コラムでは、遺留分権利者や遺留分割合などの基本的なルールについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、遺留分権利者とは|遺留分の基礎知識と対象となる相続人の範囲

1章では、遺留分の定義や遺留分権利者となる範囲について解説します。

-

(1)遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人(遺留分権利者)が、相続を介して取得することを保障されている遺産の取得割合です。

これは、被相続人が亡くなった場合において、一定範囲の相続人の生活を保障することや、共同相続人間の公平の確保等を目的として、民法で認められている権利です。

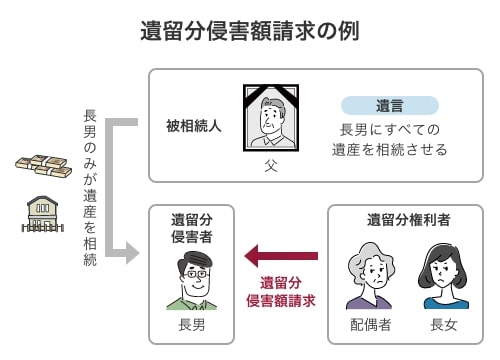

例えば、相続人が複数人いる家族の場合で、被相続人が法的に有効な遺言で「長男にすべての遺産を相続させる」という内容を残した場合、長男以外の相続人は遺産を相続することができないことになります。

このような状況になると、他の法定相続人は、自身の遺留分が侵害されているということになり、遺留分権利者として、遺留分侵害額請求権を行使することで侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことが可能となるのです。 -

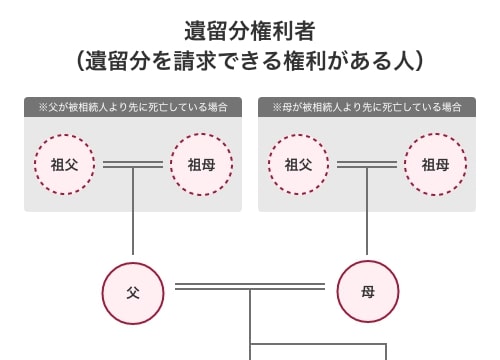

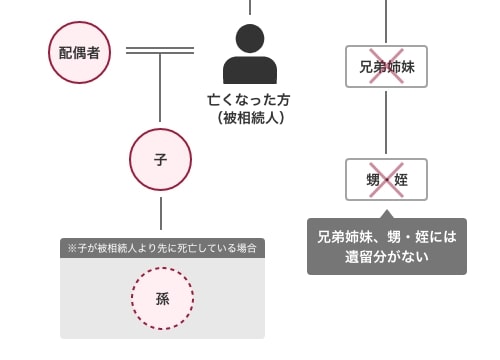

(2)遺留分権利者になることができる相続人の範囲

もっとも、すべての相続人が「遺留分権利者」となるのではありません「遺留分権利者」の範囲は、民法によって定められています。具体的な相続人の範囲は、簡単にまとめると、以下の図のとおりです。

- 被相続人(亡くなった方)の配偶者

- 被相続人の子どもや孫

- 被相続人の父母や祖父母

被相続人の兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれますが、遺留分権利者にはなりません。また、被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、甥(おい)姪(めい)への代襲相続が発生する場合も、被相続人の甥姪は遺留分権利者とはなりません。

なお、遺留分を取り戻すためには、遺留分侵害額請求権という権利を行使することが必要です。遺留分侵害額請求を行う際は、後述するように厳格な期間制限もありますので、まずはすぐに弁護士にご相談ください。

2、遺留分侵害額請求とは|遺留分権利者が検討すべき手続き

侵害された遺留分を取り戻すには、遺留分侵害額請求を行う必要があります。以下では、遺留分侵害額請求の概要と手続きの流れを説明します。

-

(1)遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が遺留分侵害者(受遺者(=遺言によって財産を受け取る人)または受贈者(=贈与を受けた人)で、遺留分権利者の遺留分を侵害している人のこと)を相手に、遺留分侵害額に相当する金銭の請求を行うことを指します。

以前は、「遺留分減殺請求」というものがありましたが、令和元年7月1日施行の改正民法(平成30年7月13日公布)により「遺留分侵害額請求」に制度が変更されました。

法改正前の遺留分減殺請求は不動産などの現物の返還を請求するものであったのに対し、法改正後は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する制度に変更されています。

これにより、不動産の共有状態が生じるのを回避できるようになり、簡便に解決できるようになりました -

(2)遺留分侵害額請求の手続き

① 内容証明郵便による遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害額を請求するためには、遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の行使が必要です。もっとも、法律で権利行使の方法が定められているものではなく、意思表示がなされれば良いため、口頭で権利行使することでも足ります。

しかし後述するように、遺留分侵害額請求権には請求期限が設けられているため、いつ権利を行使したのかを明確にするためにも、配達証明付きの内容証明郵便を利用する方法が一般的となっています。

② 遺留分侵害者との協議

内容証明郵便が遺留分侵害者に届いたら、遺留分権利者と遺留分侵害者との協議を行います。

遺留分侵害者に対して、遺留分を侵害していること、遺留分権利者には侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利があることを説明し、金銭の支払いに応じるよう求めていきましょう。

協議が合意に至ったときは口約束だけで終わるのではなく、後々のトラブルを避けるためにも、必ず合意書を作成するようにしてください。

③ 遺留分侵害額の請求調停の申し立て

遺留分侵害者との話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求を求める調停の申し立てを行うことができます。

そもそも、遺留分に関する争いは「家庭に関する事件」として、家庭裁判所で調停手続きを行う必要があります(これを、「調停前置主義」といいます)。原則として、裁判所外での話し合いが決裂したからといって、すぐに訴訟を提起することはできず、訴訟提起前に調停の申し立てをしなければなりませんが、遺留分侵害額請求の場合には、調停を行わずに訴訟を提起することも多いです。

調停も基本的に話し合いの手続きになりますが、裁判官と調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めてくれるため、当事者だけの話し合いよりもスムーズに進めることが可能です。

④ 遺留分侵害額請求訴訟の提起

調停がまとまらず不成立となった場合は、簡易裁判所または地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。簡易裁判所で行うか地方裁判所で行うかは、金額により決まります。訴訟では、裁判所が当事者からの主張立証に基づいて、遺留分侵害者が支払うべき遺留分の金額を決定します。

3、遺留分の計算方法と具体的な計算シミュレーション

遺留分侵害額請求をする際には、まずは遺留分の計算を行わなければなりません。以下では、遺留分の計算方法と具体的な計算のシミュレーションを説明します。

-

(1)遺留分の計算方法と割合

遺留分の計算は、「遺留分算定の基礎となる財産×個別的遺留分割合」の計算式で算出します。個別的遺留分とは各相続人の個人的な遺留分割合のことを指します。

遺留分の計算工程を、順に見ていきましょう。

① 遺留分の基礎となる財産を計算

遺留分を計算するには、まずは「遺留分算定の基礎となる財産」を明らかにする必要があります。

遺留分算定の基礎となる財産は、以下の財産の合計額から被相続人の債務(借金などのマイナスの財産)を控除して計算することが可能です(民法1043条、1044条)。- 被相続人が相続開始(=被相続人の死亡)時に有していた財産(現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車など)

- 相続人に対して相続開始前10年以内になされた生前贈与

- 相続人以外の人に対して相続開始前1年以内になされた生前贈与

生前贈与があった場合、それも遺留分の基礎となる財産に含まれますが、相続人に対する生前贈与と相続人以外の人に対する生前贈与とで、期限の範囲が異なる点にご注意ください。

ただし、当該贈与により相続人の遺留分を侵害することを知っていたときは、期間の制限なくすべての生前贈与が対象になります。

② 個別的遺留分割合を計算

次に、各遺留分権利者の「個別的遺留分割合」を計算します。

個別的遺留分割合は、「法定相続分×遺留分割合」により計算しますので、各相続人の法定相続分と遺留分割合を明らかにしなければなりません(民法1042条)。

法定相続分や個別的遺留分は、以下の表をご参考ください。

なお、「総体的遺留分」とは、遺産全体に占める遺留分割合、「個別的遺留分」とは、各相続人の個人的な遺留分割合のことです。相続人の組み合わせ 総体的遺留分 法定相続分 個別的遺留分 配偶者のみ 1/2 1/1 1/2 子どものみ 1/1 1/2 配偶者と子ども 配偶者 1/2 1/4 子ども 1/2 1/4 配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 1/3 直系尊属 1/3 1/6 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 1/2※ 兄弟姉妹 1/4 なし※ 直系尊属のみ 1/3 1/1 1/3 ※兄弟姉妹は遺留分権利者ではありませんので、兄弟姉妹の個別的遺留分は0、配偶者の個別的遺留分は総体的遺留分と同じ2分の1となります。

③ 遺留分の金額を計算

「遺留分算定の基礎となる財産」と「個別的遺留分割合」が明らかになったら、最後に両者を掛け算して、遺留分の金額を算出します。

なお、遺留分権利者が相続で取得した財産がある場合には、遺留分の金額から控除し、最終的な遺留分侵害額を計算することが必要です。 -

(2)遺留分の計算シミュレーション

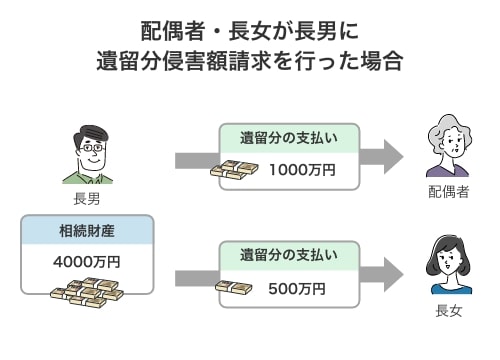

【具体例】- 相続財産:4000万円(借金などの債務はなし)

- 相続人:被相続人の配偶者と子ども2人(長男と長女)

- 遺言の内容:「長男にすべての遺産を相続させる」という内容

- 生前贈与:なし

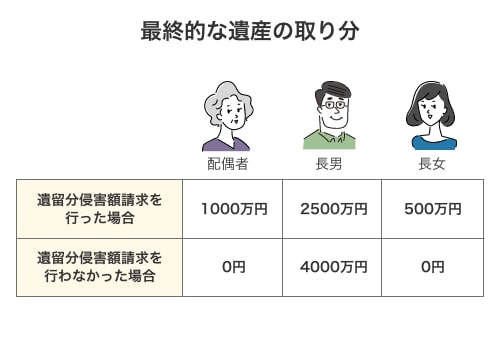

上記の具体例で相続が発生すると、配偶者と長女の遺留分が侵害されることになります。そのため、遺留分権利者である配偶者と長女は、遺留分侵害者である長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

その場合の遺留分侵害額は、以下のように計算します。

① 遺留分の基礎となる財産を計算

今回のシミュレーション例では債務や生前贈与がないため、被相続人が相続開始時に有していた財産である4000万円が遺留分の基礎となる財産になります。

② 個別的遺留分割合を計算

配偶者および長女の個別的遺留分は、以下のとおりです。- 配偶者:1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/4(個別的遺留分割合)

- 長女:1/4(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/8(個別的遺留分割合)

③ 遺留分の金額を計算

配偶者および長女の遺留分の金額は、相続財産に個別的遺留分の割合を掛け合わせて、以下のように算出することが可能です。- 配偶者:4000万円×1/4=1000万円

- 長女:4000万円×1/8=500万円

すなわち、上記のケースでは、配偶者は長男に対して1000万円を、長女は長男に対して500万円を請求することができます。

4、遺留分権利者として知っておくべきポイント

遺留分侵害額請求を検討中の遺留分権利者の方は、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

-

(1)遺留分侵害額請求の請求期限

遺留分侵害額請求権を行使するには、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わなければなりません(民法1048条)。

請求期限が経過してしまうと、それ以降は遺留分侵害額請求を行うことができなくなるため、遺留分が侵害されていると感じたときは早めに行動するようにしましょう。

また遺留分侵害額請求には、相続開始から10年という除斥期間も定められています。

つまり、相続が発生したことや遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始から10年を経過すると遺留分侵害額請求ができなくなってしまう点にも注意が必要です。 -

(2)遺留分は放棄することができる

遺留分の放棄とは、遺留分権利者が自ら遺留分の権利を手放すことをいいます。

遺留分の放棄は、相続開始後であれば、遺留分侵害者に対して遺留分を放棄する旨の意思表示をするだけで問題ありません。

しかし、相続開始前に遺留分の放棄をするときは、裁判所に遺留分放棄の許可申し立てを行い、裁判所から許可を得る必要があります(民法1049条)。

裁判所からの許可を得るには、以下のような事情があることが求められていると言われています。- 遺留分権利者の意思に基づく申し立てであること

- 遺留分を放棄する合理的かつ相当といえる事情があること

- 遺留分権利者に十分な代償が支払われていること

なお、遺留分の放棄は相続放棄と異なり、遺産相続に関する権利自体を失うことがないため、被相続人に負債があるケースでは、遺留分の放棄をしても法定相続分に応じて負債を承継することになります。

相続開始時に被相続人の債務があることがわかれば、生前に遺留分の放棄をしている場合でも、相続開始後(被相続人が亡くなった後)に相続放棄の申述を行う必要がありますので、注意しましょう。 -

(3)遺留分侵害額請求権は別の人に譲渡することができる

遺留分侵害額請求権は、相続開始前は権利自体が具体的に発生しているといえず、第三者に譲渡することはできません。

しかし相続開始後であり、かつ、権利行使後であれば、権利の内容が具体的に定まるため、第三者に譲渡することが可能です。遺留分侵害額請求権の譲渡を受けた人は、本来の遺留分権利者に代わって、遺留分侵害額請求権を行使できるようになります。

60分無料

5、まとめ

不公平な遺言により遺留分を侵害された遺留分権利者の方は、その遺留分侵害額に相当する金銭を請求することが可能です。

しかし遺留分侵害額請求には、1年という非常に短い期間が設けられており、遺留分の計算も非常に複雑な内容になっています。適切に権利行使をし、遺留分侵害額を請求するためには、まずはすぐに弁護士に相談しましょう。

「遺留分侵害額請求を行いたい」とお考えの方や、遺産相続でお困りごとがある方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。遺産相続専門チームの弁護士が、最適な解決方法をご提案いたします。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)

-

2025年06月23日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分減殺請求

遺言書や生前贈与の内容が不公平で、遺産の分配割合に偏りが大きすぎるケースなどにおいては、遺留分に相当する金員を請求できる可能性があります。

遺留分に相当する金員を請求する際、旧民法では「遺留分減殺請求」が認められていましたが、令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法によって「遺留分侵害額請求」に改められました。遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いを踏まえながら、弁護士のサポートを受けて適正な遺留分の確保を目指しましょう。

本コラムでは、遺留分とはどのようなものか、また、旧民法における遺留分減殺請求の概要や遺留分侵害額請求との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -

2025年06月18日

- 遺留分侵害額請求

- 生前贈与

- 独り占め

被相続人(亡くなった方)から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では、「遺産を独り占めしている」と不公平に感じる方もいるでしょう。

このようなケースでは、「特別受益の持ち戻し」または「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という方法により、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。

本コラムでは、生前贈与による遺産独り占めがあったときの2つの対処法を、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -

2024年09月12日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分権利者

特定の相続人に対してすべての遺産を相続させる旨の遺言が残されていたようなケースでは、不公平な遺産分配に納得がいかず、不満を感じる相続人の方もいるでしょう。

このような場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分権利者は、侵害された自身の遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

本コラムでは、遺留分権利者や遺留分割合などの基本的なルールについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分権利者とは? 対象となる相続人や遺留分割合を弁護士が解説