- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 生前贈与での遺産独り占めに対する2つの対処法をわかりやすく解説

遺産相続コラム

生前贈与での遺産独り占めに対する2つの対処法をわかりやすく解説

- 遺留分侵害額請求

- 生前贈与

- 独り占め

被相続人(亡くなった方)から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では、「遺産を独り占めしている」と不公平に感じる方もいるでしょう。

このようなケースでは、「特別受益の持ち戻し」または「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という方法により、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。

本コラムでは、生前贈与による遺産独り占めがあったときの2つの対処法を、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、生前贈与が行われる理由とは? 対象者と相続財産

生前贈与はどのような理由で行われるのか、ちゃんと知っておきたいという方もいるでしょう。1章では、生前贈与が行われる理由・対象者・相続財産について説明します。

-

(1)生前贈与が行われる3つの理由

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他人に贈与することです。

贈与は、財産をあげる人(贈与者)が「無償で与える」という意思表示を行い、財産を受け取る人(受贈者)がそれを承諾することにより成立します。生前贈与が行われる3つの理由 ① 家族への金銭的な援助

子どもや孫などの若い世代は、結婚や出産、育児、住宅購入などで出費がかさみ、経済的に余裕がないことが多いでしょう。生前贈与は、若い世代に対する経済的な援助として利用されることがあります。

② 財産の有効活用

自宅以外の土地を所有しているものの、特に利用する必要性がないために、そのまま放置しているケースも少なくありません。このような場合、資産の有効活用を目的に、子どもや孫に土地の贈与がなされることがあります。

③ 相続税の節税

生前贈与をすることで、相続財産がその分目減りすることになります。そのため、相続発生時の相続税の負担が減り、節税効果が期待できます。

生前贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円の範囲内であれば、贈与税の基礎控除により課税されることはありません。このように、相続税の節税目的で、長期的な生前贈与が行われることがあります。 -

(2)生前贈与の対象者と財産

生前贈与を受けられる対象者には、特に法的な制限はありません。家族以外の第三者に対しても、生前贈与を行うことができます。

また、生前贈与できる財産についても特に制限はありません。現金や預貯金、不動産など、さまざまな財産を贈与することが可能です。ただし、贈与税の基礎控除額である年間110万円を超えると贈与税が課税されることには、注意しましょう。

2、生前贈与での遺産独り占めに対する対処法|特別受益の持ち戻し

生前贈与で遺産を独り占めされていると感じたとき、対処法のひとつ目として、「特別受益の持ち戻し」があります。

-

(1)特別受益とは? 制度と対象になるもの

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に特別に得ていた利益のことです。

特別受益の対象になるもの(民法903条1項) - 遺贈:遺言により相続財産を与える行為

- 婚姻のための贈与:結婚をする際の持参金や嫁入り道具の贈与

- 養子縁組のための贈与:養子縁組をする際の支度金や住居の準備用の贈与

- 生計の資本としての贈与:生活費や不動産・車などの購入資金、学費などの贈与

遺贈は、そのすべてが特別受益に該当するのに対して、生前贈与は「婚姻のための贈与」「養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」が特別受益の対象となります。

また特別受益は、被相続人から相続人に対する遺贈または贈与が対象です。相続人以外の第三者になされた遺贈や贈与は、特別受益の対象外となります。 -

(2)特別受益の持ち戻しとは? 持ち戻しを行う方法

特別受益の持ち戻しとは、特別受益に該当する遺贈や贈与があった場合に、特別受益も含めて具体的相続分の計算を行うことで、相続人間の不公平を解消する制度です。

特別受益の持ち戻し方法 ① みなし相続財産の計算

被相続人の相続財産の総額に、相続人に与えられた特別受益を加えます。相続財産の総額に特別受益を加えたものが、みなし相続財産です。

みなし相続財産=相続財産の総額+特別受益

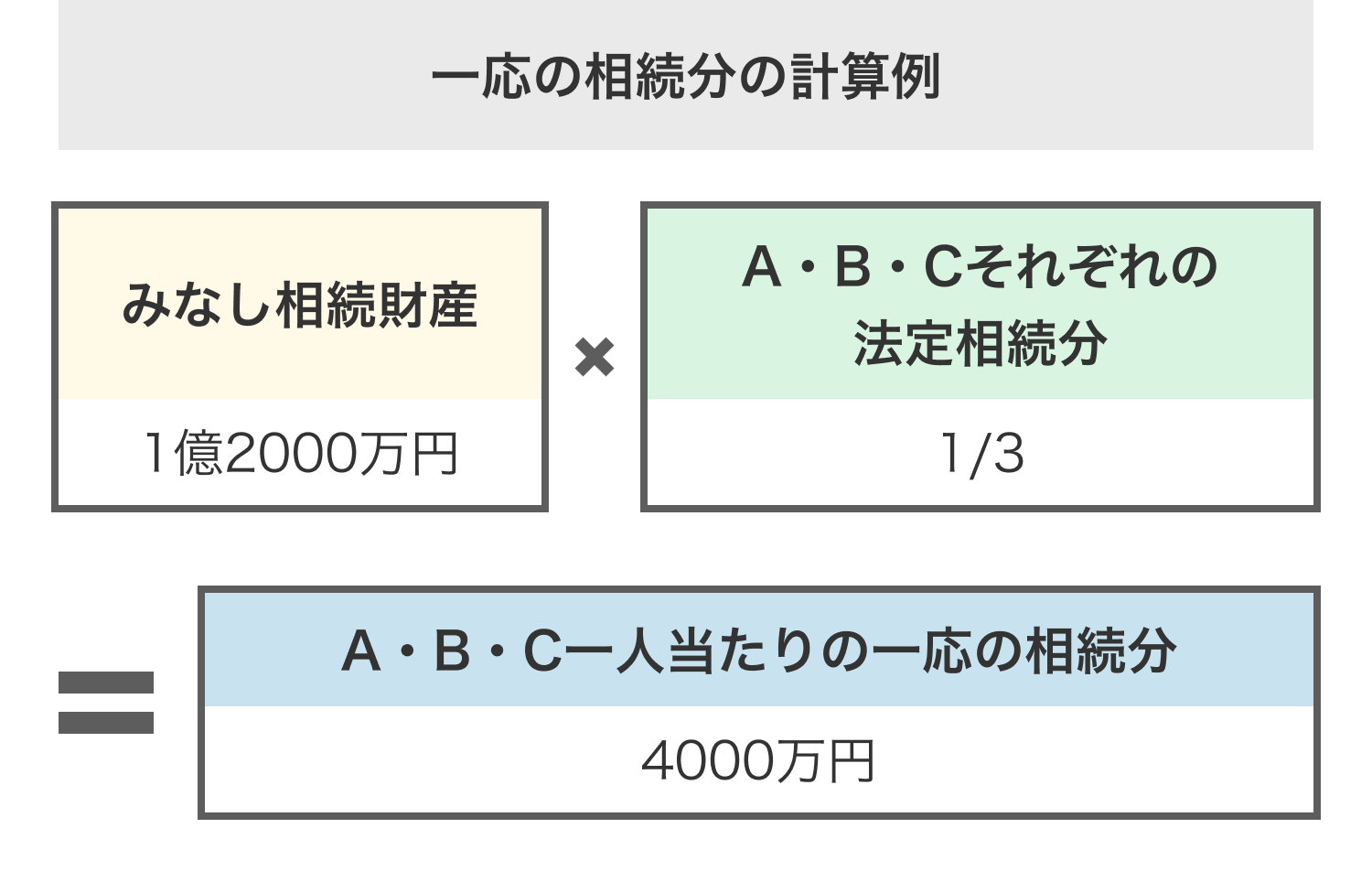

② 法定相続分をかけて一応の相続分を計算

みなし相続財産に各相続人の法定相続分をかけて、一応の相続分を算出します。

③ 一応の相続分から特別受益を控除して具体的相続分を計算

特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益を控除します。 -

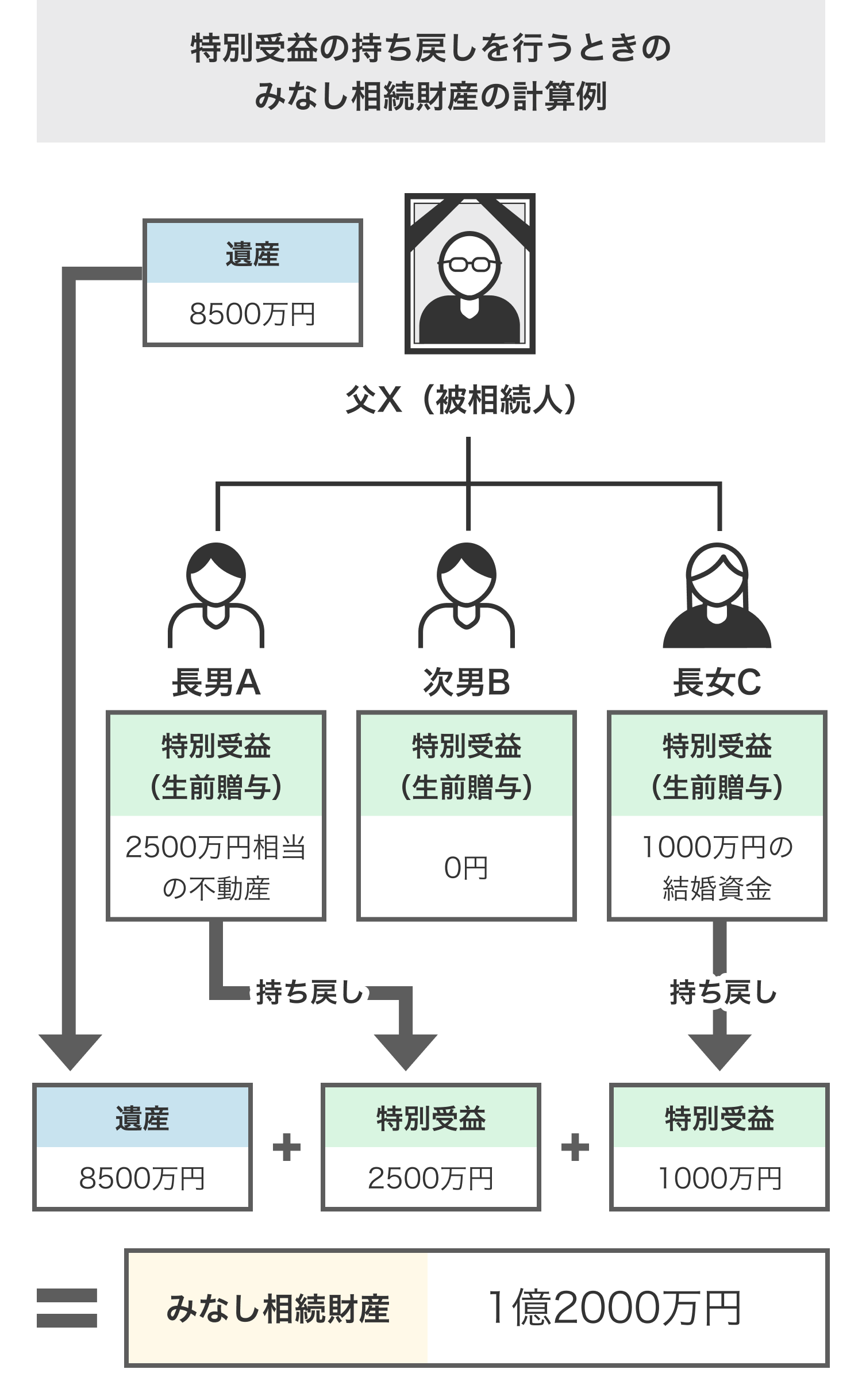

(3)特別受益の持ち戻しを行うときの計算シミュレーション

特別受益の持ち戻しの計算例をみていきましょう。

【事例】

父親Xが亡くなり、相続人は子どもである長男A、次男B、長女Cの3人だったとします。Xの遺産は8500万円あり、生前にAは2500万円相当の不動産、Cは1000万円の結婚資金の贈与がなされていました。いずれも特別受益に該当するものとします。

① みなし相続財産の計算

相続財産の総額にAとCの特別受益を合算して、みなし相続財産を計算します。みなし相続財産=8500万円+(2500万円+1000万円)=1億2000万円

② 法定相続分をかけて一応の相続分を計算

上記の例では、被相続人の子ども3人が相続人であるため、各相続人の法定相続分はそれぞれ3分の1となります。この法定相続分を先ほどのみなし相続財産にかけて、各相続人の一応の相続分を計算します。

- Aの一応の相続分:1億2000万円×1/3=4000万円

- Bの一応の相続分:1億2000万円×1/3=4000万円

- Cの一応の相続分:1億2000万円×1/3=4000万円

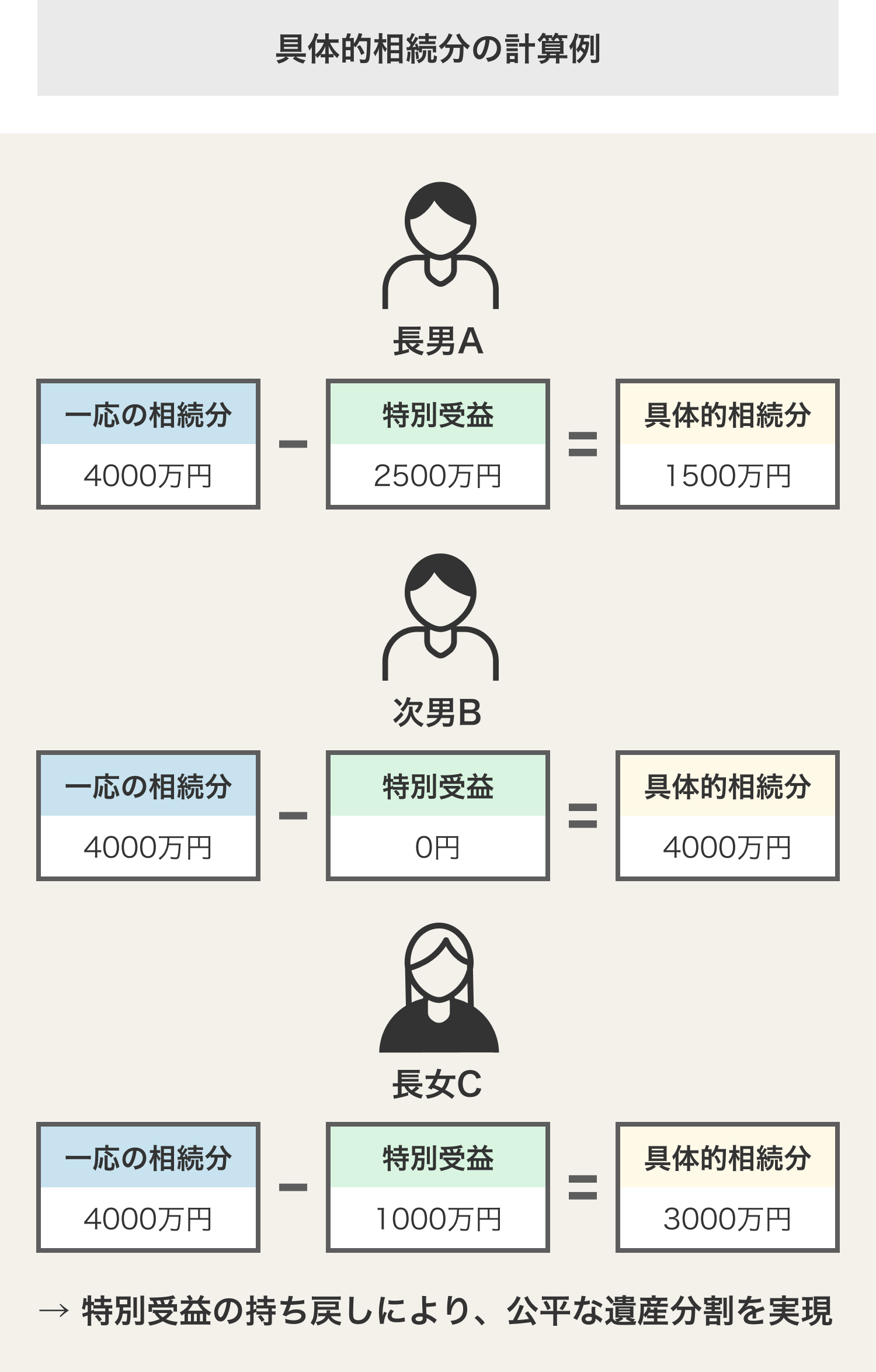

③ 一応の相続分から特別受益を控除して具体的相続分を計算

AとCが受けた特別受益に該当する贈与を、算出した一応の相続分から控除します。

- Aの具体的相続分:4000万円-2500万円=1500万円

- Bの具体的相続分:4000万円

- Cの具体的相続分:4000万円-1000万円=3000万円

特別受益の持ち戻しがなければ、各相続人の具体的相続分は4000万円ずつでしたので、持ち戻しの結果、公平な遺産分割が実現できたことがわかります。

-

(4)相続人が特別受益の持ち戻しに応じないときの対処法

① 相続人同士で話し合い

特別受益があるケースでは、まずは相続人同士で話し合いを行って、特別受益の持ち戻しを行うかどうかを決めていきます。

特別受益の持ち戻しをすれば自分の具体的相続分が減ってしまうため、簡単には持ち戻しを認めてくれない相続人も少なくありません。相続人同士の話し合いが難航するようであれば、次の対処法を検討します。

② 弁護士に相談・依頼

当事者同士の話し合いで解決できないときは、弁護士に相談・依頼することも有効な対処法となります。

正式に依頼をすれば、相続人に代わって弁護士が遺産分割協議に参加し、相続人との話し合いを進めていくことが可能です。当事者同士の話し合いでは感情的になってしまうケースでも、弁護士が介入することで冷静な話し合いができるようになります。

法的根拠に基づいて特別受益の持ち戻しを主張することで、それまで否定していた相続人も、持ち戻しに応じてくれる可能性が高まるでしょう。

③ 遺産分割調停の申し立て

遺産分割協議で特別受益の持ち戻しに関する合意が得られなかったときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。

遺産分割調停では、調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めてくれるため、円滑な話し合いが期待できます。調停で相続人全員の合意が得られれば、特別受益の持ち戻しを行う内容で調停成立です。

④ 遺産分割審判

調停はあくまでも話し合いの手続きであるため、当事者にひとりでも反対する人がいると、調停不成立となってしまいます。その後は自動的に遺産分割審判という手続きに移行し、最終的に裁判官が特別受益の持ち戻しに関する結論を出します。

3、生前贈与での遺産独り占めに対する対処法|遺留分侵害額請求

生前贈与で遺産を独り占めされていると感じたとき、2つ目の対処法として、「遺留分侵害額請求」があります。

-

(1)遺留分とは

遺留分とは、相続人に認められている最低限の遺産を確保できる権利のことをいいます。

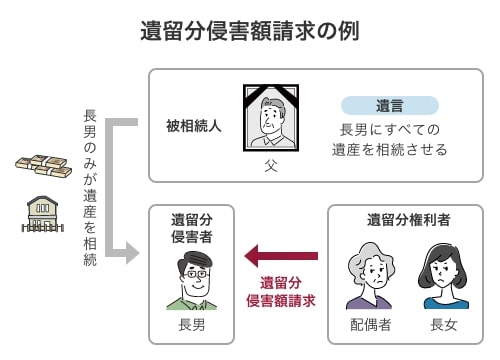

被相続人は、遺言により相続財産を自由に処分することができますが、相続人には一定の遺産をもらえるであろうという期待があります。そのため、相続人の遺産相続に関する期待を保護するために、被相続人の意思によっても奪うことができない、遺留分という権利が認められています。

「特定の相続人にすべての資産を相続させる」という遺言も有効ですが、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることが可能です。

なお、以前は遺留分減殺請求と呼ばれていましたが、令和元年の民法改正により、遺留分侵害額請求という名称に変わりました。

一定の条件を満たす生前贈与も遺留分侵害額請求の対象になりますので、遺産の独り占めを防ぐことが可能です。 -

(2)遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与と手続き方法

以下では、遺留分侵害額請求の対象となる贈与と遺留分侵害額請求の手続き方法を説明します。

<遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与>

遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与としては、以下の3つが挙げられます。- 死亡前1年以内になされた生前贈与

- 遺留分権利者に損害を与えることを知って行った生前贈与

- 死亡前10年以内になされた相続人への生前贈与(特別受益)

相続人に対してなされた生前贈与については、特別受益にあたり、かつ死亡前10年以内になされたものが原則として対象になるという点がポイントです。

<遺留分侵害額請求の手続き方法>

遺留分侵害額請求を行うときは、下記のような手続きをすることになります。・内容証明郵便の送付

生前贈与により遺留分が侵害されていることに気付いたときは、遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分侵害額請求を行う旨の意思表示を行います。法律上、遺留分侵害額請求の行使方法について特別の定めはありませんが、「権利行使をした」という証拠を残すためにも、内容証明郵便を利用して行うのが一般的です。

・話し合い

遺留分を侵害している相続人に内容証明郵便が届いたら、双方で話し合いを行い、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めていきます。

・遺留分侵害額の請求調停

当事者同士の話し合いで解決できないときは、遺留分侵害額の請求調停の申し立てを行います。調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、当事者のみの話し合いに比べてスムーズな話し合いが期待できます。

・遺留分侵害額の請求訴訟

調停はあくまでも話し合いの手続きであり、お互いの合意が得られなければ、調停は不成立となります。その場合には、裁判所に遺留分侵害額の請求訴訟を提起することが必要です。 -

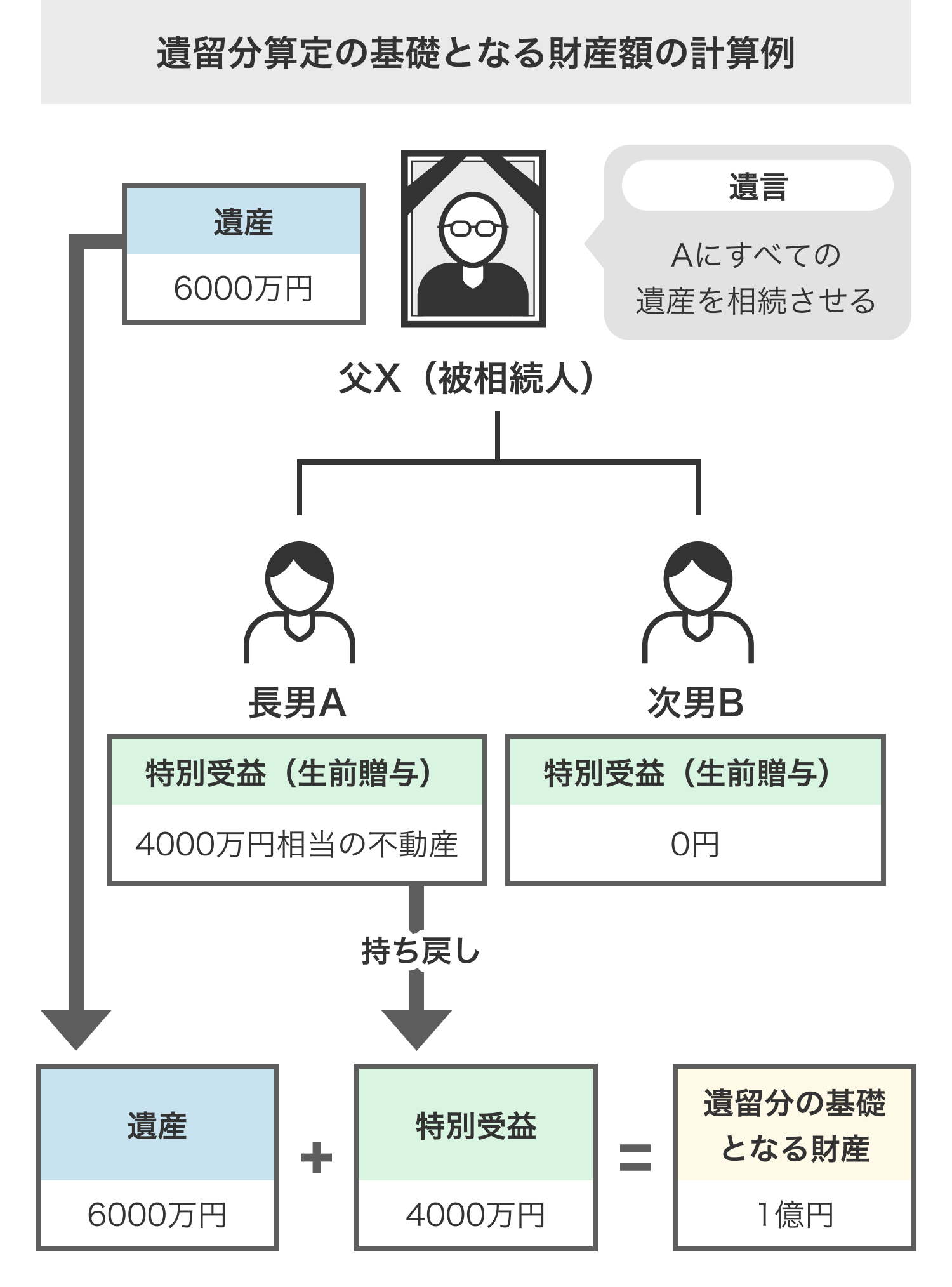

(3)遺留分侵害額請求を行うときの計算シミュレーション

以下では、わかりやすく理解してもらうために、具体的な事案に基づいて遺留分侵害額請求を行うときの計算方法を説明します。

【事例】

父親Xが亡くなり、相続人は子どもである長男A、次男Bの2人だったとします。Xの遺産は6000万円あり、生前にAに対して4000万円相当の不動産の贈与(特別受益)がありました。Xは、Aに対してすべての遺産を相続させる旨の遺言を残して亡くなりました。

① 遺留分の基礎となる財産の計算

遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与があった場合、生前贈与を被相続人の相続財産の総額に加えて遺留分算定の基礎となる財産を計算します。遺留分の基礎となる財産=6000万円+4000万円=1億円

② 個別の遺留分割合を確認

相続人に保障されている遺留分の割合は、以下のようになっています。- 相続人が直系尊属のみ:法定相続分割合の1/3

- それ以外:法定相続分割合の1/2

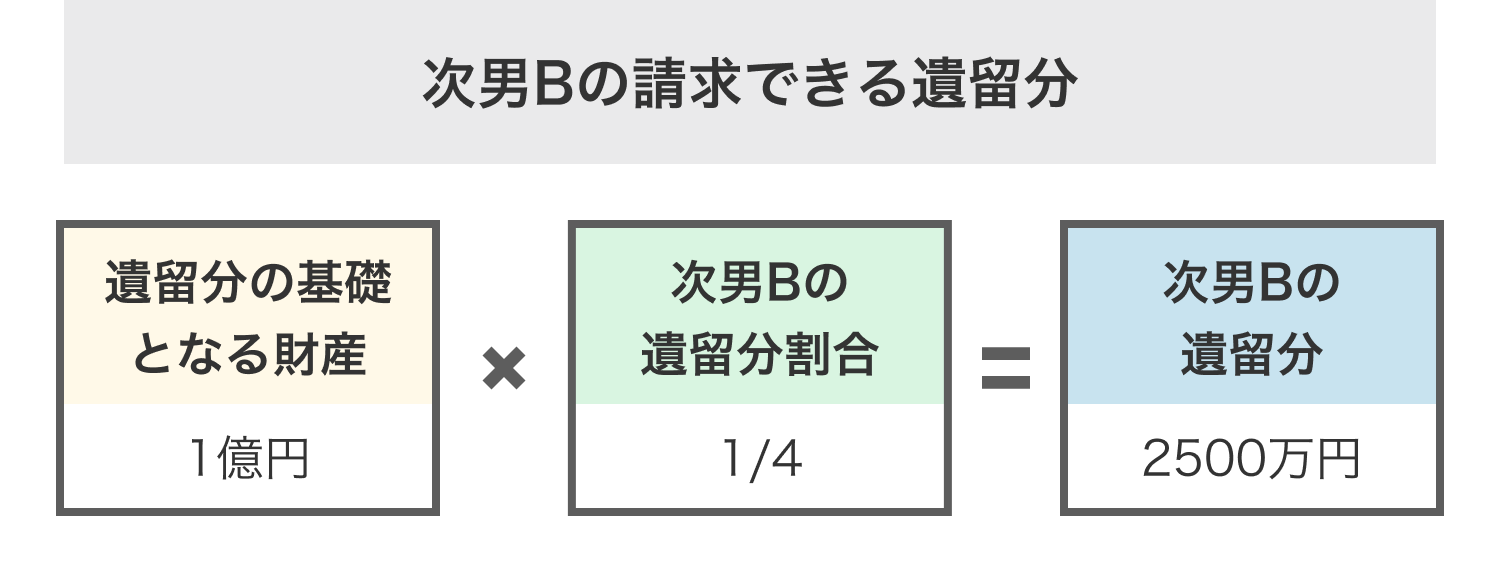

上記事例では、相続人は被相続人の子ども2人(法定相続分割合1/2)で、Bの遺留分割合は1/4(法定相続分割合1/2×1/2)となります。

③ 具体的な遺留分を計算

遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産に個別の遺留分割合を乗じて計算します。

上記の例では、生前贈与を考慮することでBに2500万円の遺留分が認められることになります。

4、弁護士からのメッセージ

特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けるなどして相続財産を独り占めしている疑いがあるときは、特別受益の持ち戻し、または遺留分侵害額請求により、公平な遺産分割を実現することができます。

このような方法で公平な遺産分割を実現するためには、遺産相続の手続きに関する正確な知識と理解が不可欠であり、弁護士のサポートが不可欠です。

生前贈与で相続財産を独り占めされていると感じ、遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方、または特別受益の持ち戻しのことで話し合いがまとまらなくなっている方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所の遺産相続専門チームの弁護士やスタッフが親身にお話を伺いながら、最善の結果となるようにサポートいたします。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)

-

2025年06月23日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分減殺請求

遺言書や生前贈与の内容が不公平で、遺産の分配割合に偏りが大きすぎるケースなどにおいては、遺留分に相当する金員を請求できる可能性があります。

遺留分に相当する金員を請求する際、旧民法では「遺留分減殺請求」が認められていましたが、令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法によって「遺留分侵害額請求」に改められました。遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いを踏まえながら、弁護士のサポートを受けて適正な遺留分の確保を目指しましょう。

本コラムでは、遺留分とはどのようなものか、また、旧民法における遺留分減殺請求の概要や遺留分侵害額請求との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -

2025年06月18日

- 遺留分侵害額請求

- 生前贈与

- 独り占め

被相続人(亡くなった方)から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では、「遺産を独り占めしている」と不公平に感じる方もいるでしょう。

このようなケースでは、「特別受益の持ち戻し」または「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という方法により、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。

本コラムでは、生前贈与による遺産独り占めがあったときの2つの対処法を、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -

2024年09月12日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分権利者

特定の相続人に対してすべての遺産を相続させる旨の遺言が残されていたようなケースでは、不公平な遺産分配に納得がいかず、不満を感じる相続人の方もいるでしょう。

このような場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分権利者は、侵害された自身の遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

本コラムでは、遺留分権利者や遺留分割合などの基本的なルールについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 生前贈与での遺産独り占めに対する2つの対処法をわかりやすく解説