- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を残す方

- 死因贈与と遺贈の違い│メリット・デメリットや注意点を弁護士が解説

遺産相続コラム

死因贈与と遺贈の違い│メリット・デメリットや注意点を弁護士が解説

- 遺産を残す方

- 死因贈与

贈与者が亡くなったことを条件とする贈与を「死因贈与」といいます。

死因贈与は遺言書による贈与(=遺贈)に似ていますが、実際は異なるものです。それぞれの特徴を踏まえたうえで、適切な方法を選択しましょう。

本記事では死因贈与について、遺贈との違いやメリット・デメリット、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、死因贈与とは?

「死因贈与」とは、贈与者(=あげる側)が亡くなったことを停止条件として、受贈者(=もらう側)に財産を贈与する契約です。停止条件とは、条件となっている事項が満たされた場合に法律効果が発生する条件のことを指します。

たとえばAさんとBさんが、「Aさんが亡くなったら、Aさんの所有する不動産をBさんに贈与する」という内容の死因贈与契約を締結したとします。契約締結後にAさんが亡くなると、その時点で不動産の所有権がAさんからBさんへ自動的に移転します。

なお、贈与者がまだ生きている段階で財産を贈与することは「生前贈与」と呼ばれています。

死因贈与と生前贈与は、法的にはどちらも「贈与」ですが、財産が移転するタイミングが異なります。死因贈与は贈与者の死亡と同時に財産が移転しますが、生前贈与は贈与者が生きているうちに財産を移転させます。

2、【比較表】死因贈与と遺贈(遺言による贈与)の違い

| 死因贈与 | 遺贈 | |

|---|---|---|

| あげる側・もらう側の合意の要否 | 合意が必要 | 合意は不要 |

| 書面の要否 | 任意 | 必須 |

| 年齢制限 | 制限なし | 遺贈者は15歳以上 |

| 不動産取得税 | 4% | 法定相続人:非課税 法定相続人以外:4% |

| 登録免許税 | 2% | 法定相続人:0.4% 法定相続人以外:2% |

| 撤回の可否・方法 | 合意または贈与者が単独で撤回可能 ※例外的に贈与者単独での撤回は、認められない場合もある |

新たな遺言書によって撤回可能 |

死因贈与と遺贈の主な違いは、上表のとおりです。それぞれ解説します。

-

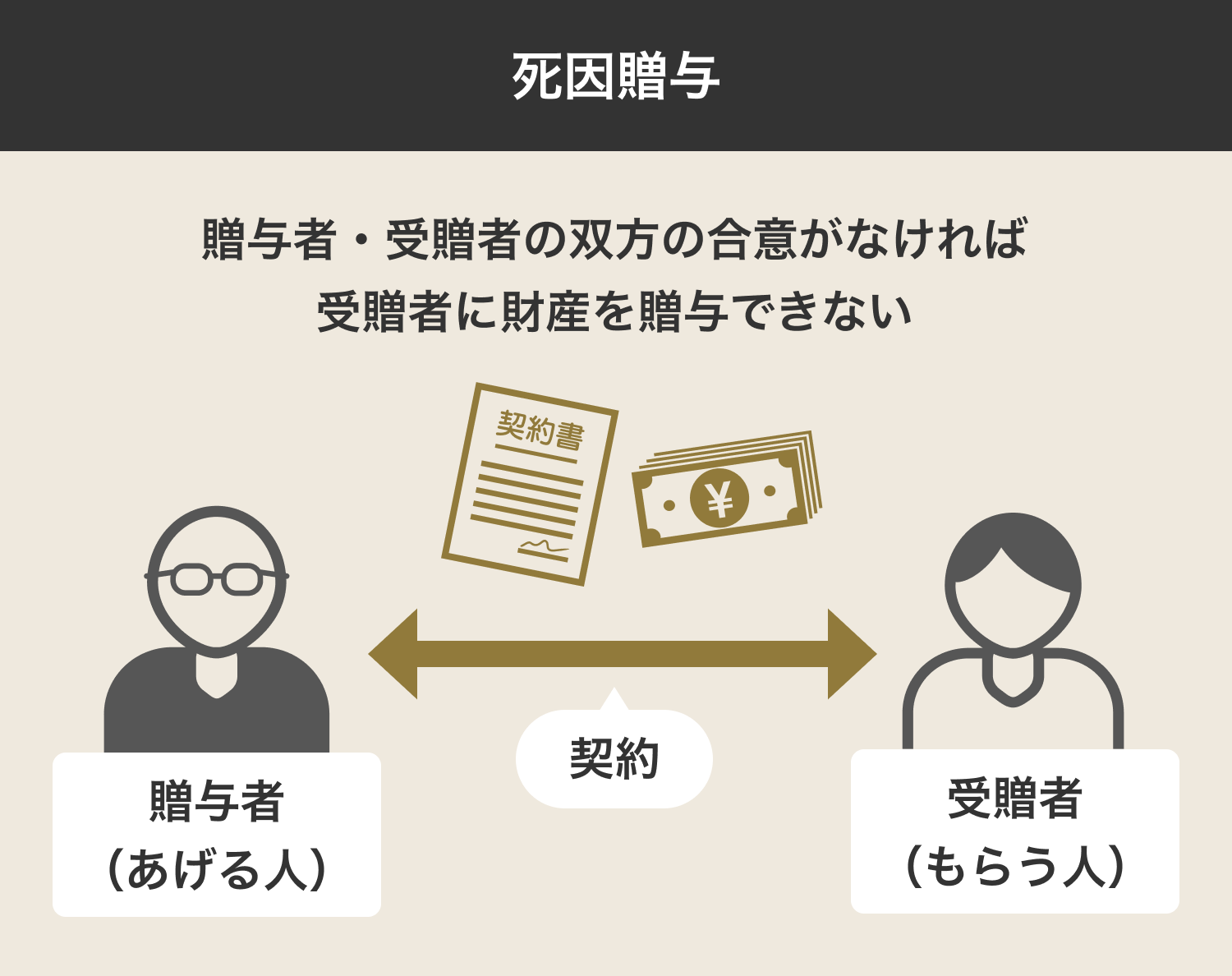

(1)死因贈与は双方の合意が必要、遺贈は合意がなくても可能

死因贈与は契約であり、贈与者と受贈者の合意に基づいて行います。

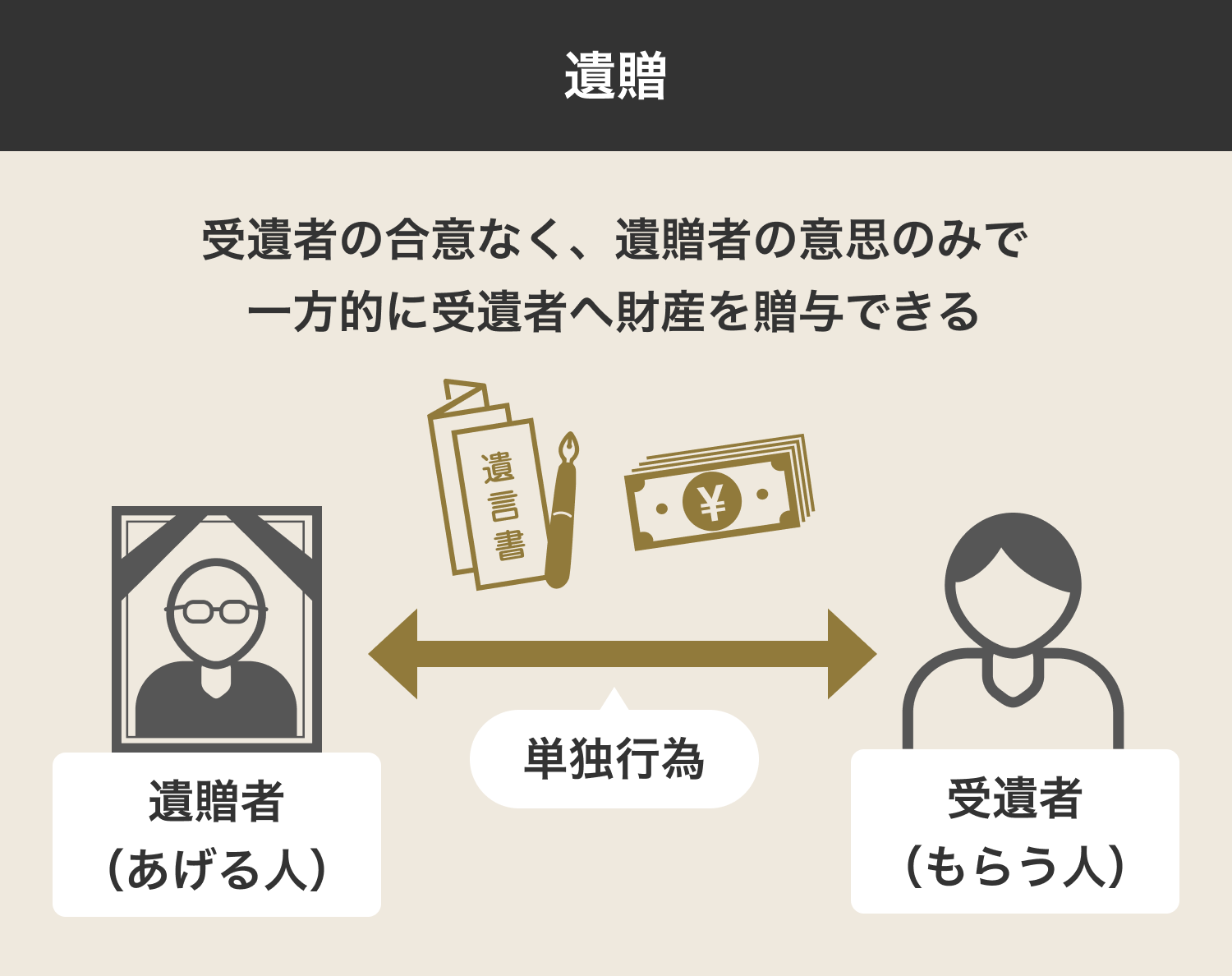

これに対して、遺贈は遺贈者(=あげる側)の単独行為となります。つまり、受遺者(=もらう側)の同意がなくても、遺言書を作成して遺贈をすることができます。

ただし受遺者には、遺贈を放棄することが認められています(民法第986条)。 -

(2)書面の要否|死因贈与は任意、遺贈は必須

死因贈与については、特に方式のルールが定められていません。

贈与者と受贈者が合意すれば、方式は任意です。したがって、契約書などの書面を作成することも必須ではありません。

これに対して、遺贈は遺言書を作成して行う必要があります。

遺言書は、民法に定められた方式に従って作成しなければならず、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかによって作成します(民法第967条)。

方式のルールが守られていない遺言書は無効になってしまうので、注意が必要です。 -

(3)年齢制限|死因贈与は制限なし、遺贈は15歳以上

死因贈与には、当事者の年齢制限がありません。

ただし、贈与者が死因贈与を行うためには、18歳以上であることが必要です。18歳未満の未成年者が死因贈与を行うためには、法定代理人の同意を得なければなりません(民法第5条第1項)。

これに対して、遺贈ができるのは15歳以上の人(=遺言者)に限られます。遺言書を作成できる年齢が15歳以上とされているためです(民法第961条)。 -

(4)不動産取得税・登録免許税|法定相続人が遺贈を受ける場合は減免

不動産を譲り受ける場合には、不動産取得税や登録免許税が課されることがあります。

死因贈与と遺贈につき、不動産取得税と登録免許税の税率は下表のとおりです。死因贈与 遺贈 不動産取得税 4% 法定相続人:非課税

法定相続人以外:4%登録免許税 2% 法定相続人:0.4%

法定相続人以外:2%

※固定資産税評価額に対する税率

法定相続人が不動産を譲り受ける場合は、死因贈与よりも遺贈のほうが税負担が軽くなります。

-

(5)撤回の可否・方法|死因贈与は撤回できない場合あり

死因贈与は、贈与者が一方的に撤回することができます(民法第554条、第1022条)。

死因贈与を撤回する際の方式は自由で、口頭で撤回することも可能です。しかし、撤回した旨を明確化するため、書面を作成することが望ましいでしょう。

ただし、負担付死因贈与(=受贈者が何らかの義務を負う死因贈与)につき、負担の全部またはこれに類する程度の履行がなされた場合は、贈与者が自由に撤回することはできません(最高裁昭和57年4月30日判決)。

また、裁判上の和解に基づいて成立した死因贈与も、贈与者が自由に撤回することはできません(最高裁昭和58年1月24日判決)。

他方で、遺贈は遺言書を撤回することでいつでも撤回することができます。死因贈与とは異なり、撤回が制限されることはありません。ただし遺言書の撤回は、遺言書の方式に従って行う必要があります(民法第1022条)。具体的には、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかによって遺言を撤回します。

なお、前の遺言書と後の遺言書が抵触するときは、抵触する部分につき、後の遺言書で前の遺言書を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。

3、死因贈与のメリット・デメリット

これまで解説した生前贈与や遺贈との違いを踏まえると、死因贈与のメリットとデメリットとしては、以下の各点が挙げられます。

- 方式が任意なので、手続きが比較的簡単

- 受贈者にあらかじめ贈与の内容を伝えられる

- 贈与したい相手に確実に財産を渡せる

死因贈与のデメリット

- 贈与者単独ではできず、受贈者との合意が必要

- 負担付死因贈与は撤回できないことがある

- 生前贈与に比べると、財産を活用してもらえるタイミングが遅く、流動的

- 受贈者が法定相続人の場合は、遺贈よりも不動産取得税と登録免許税の負担が大きい

4、死因贈与に関する注意点

死因贈与を行う際には、トラブルを防ぐために以下のポイントに注意しましょう。

-

(1)死因贈与契約書を公正証書で作成する

死因贈与の方式は自由であり、口頭で行うことも可能です。しかし、口頭での死因贈与は内容が不明確となり、相続トラブルの原因になりかねません。

相続トラブルを防ぐため、死因贈与契約書を公正証書で作成することをおすすめします。死因贈与の内容が明確になるほか、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんを防ぐことができます。死因贈与契約書には、贈与者と受贈者の名前、死因贈与の合意、対象となる財産、執行者などを記載しておきましょう。 -

(2)不動産の死因贈与は仮登記手続きを行う

不動産の死因贈与を受ける際には、所在地を管轄する法務局(地方法務局)で仮登記手続きを行うことをおすすめします。

仮登記は、将来の本登記に備えて順位を保全するための登記です。

仮登記を備えておけば、将来的に贈与者が不動産を第三者へ二重譲渡してしまっても、本登記を備えることによって死因贈与が後の贈与よりも上位となり、不動産の所有権を得ることができます。

仮登記の手続きを行う際には、弁護士や司法書士のサポートを受けましょう。 -

(3)遺留分に関するトラブルに要注意

死因贈与や遺贈で渡す財産の額が高すぎる場合は、法定相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。

遺留分とは、相続の際に、一定の範囲の法定相続人に保障されている最低限の取り分です。遺留分を侵害された法定相続人は、財産を多く取得した人に対して、金銭の支払いを請求することができます(=遺留分侵害額請求、民法第1046条第1項)。

死因贈与や遺贈を行う際には、法定相続人の遺留分に配慮しましょう。遺留分に関するトラブル対策を行うために、弁護士にご相談ください。 -

(4)死因贈与と遺贈が行われた場合は後の日付のものが優先

同じ財産について死因贈与と遺贈の両方が行われた場合は、後の日付で行われたものが優先されます(民法第1023条第1項準用)。

遺言書には日付の記載が必須とされていますが、死因贈与についてはそもそも書面の作成自体が任意なので、日付が不明であるケースも多いです。後のトラブルを回避するためにも、死因贈与を行う際には契約書を作成して、日付を明記しておきましょう。

5、将来の遺産相続に関するお悩みを弁護士に相談するメリット

60分無料

6、まとめ

死因贈与は、ご自身が亡くなった際に家族へ財産を残す方法のひとつです。生前贈与や遺贈との違いなどを踏まえたうえで、効果的な相続対策の方法を検討しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。

経験豊かな弁護士が、お客さまの状況やご希望に合わせた最適な相続対策をご提案いたします。グループ内の税理士や司法書士とも連携しておりますので、相続税・贈与税や相続登記手続きに関するご相談にも対応可能です。

死因贈与や遺言書の作成など、将来の相続に備えた対策をご検討中の方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を残す方)

-

2025年07月17日

- 遺産を残す方

- 死因贈与

贈与者が亡くなったことを条件とする贈与を「死因贈与」といいます。

死因贈与は遺言書による贈与(=遺贈)に似ていますが、実際は異なるものです。それぞれの特徴を踏まえたうえで、適切な方法を選択しましょう。

本記事では死因贈与について、遺贈との違いやメリット・デメリット、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年07月09日

- 遺産を残す方

- 財産管理委任契約

将来に備えて、財産管理委任契約を検討している方もいらっしゃることでしょう。

財産管理委任契約を締結すると、委任者(財産管理を委任する人)に代わり、受任者(財産管理を委任される人)が金融機関の預金を出し入れしたり、口座を管理したり、税金・年金の手続き等を行うことができるようになります。

一方、受任者による横領や使い込みといったトラブルが生じる可能性があるほか、認知症が進んでいる方は財産管理委任契約を締結することはできない可能性があるなどの制限があることにも注意が必要です。

本コラムでは、財産管理委任契約の基礎知識やメリット・デメリット、契約締結に向けての注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -

2022年11月28日

- 遺産を残す方

- 遺産相続

- 遺留分

- 生命保険

- 相続対策

遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。

さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。「特定の相続人に多くの財産を渡したい」「相続人同士揉めないようにしたい」とお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。

本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を残す方

- 死因贈与と遺贈の違い│メリット・デメリットや注意点を弁護士が解説