- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分侵害額の請求調停とは? 流れや注意点などを弁護士が解説

遺産相続コラム

遺留分侵害額の請求調停とは? 流れや注意点などを弁護士が解説

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分侵害額請求

- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。

本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺留分侵害額の請求調停とは

「遺留分侵害額の請求調停(遺留分侵害額請求調停)」とは、相続人の遺留分が侵害されている場合に、その侵害額の支払いを求めて申し立てる調停です。

-

(1)遺留分とは

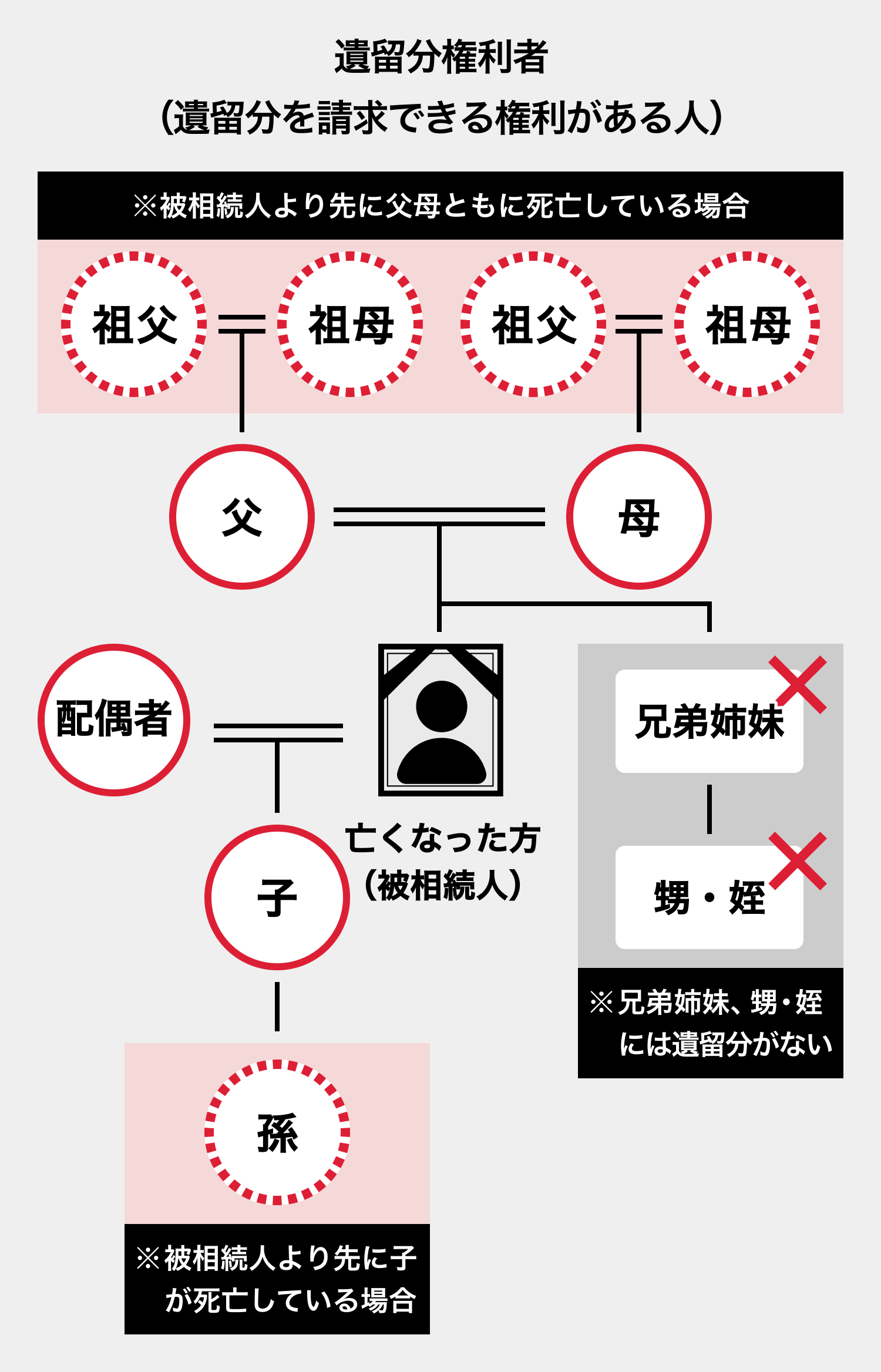

「遺留分」とは、遺産相続において取得できる財産の最低保障額です。遺留分が認められている相続人は、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人です(民法第1042条第1項)。

亡くなった方(被相続人)は、生前贈与や遺言などにより、自分の財産を自由に譲渡できるのが原則です。しかし、あまりにも偏った形で財産が配分されると、遺産を相続できると期待していた相続人が予期せず不利益を被ってしまいます。

そこで、被相続人の意思と相続人の期待の保護とのバランスを図るため、法定相続分に対する一定の割合で遺留分が認められています。

-

(2)遺留分侵害額請求の手続き|協議→調停→訴訟

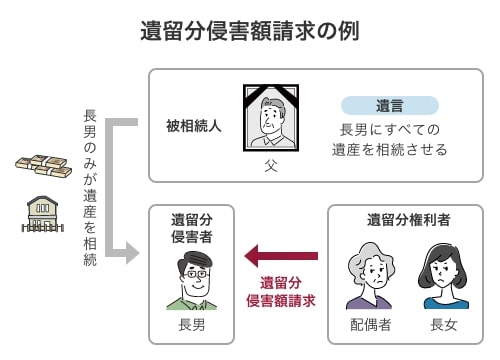

相続によって取得できた財産が遺留分額を下回る場合は、財産を多く取得した者に対して、不足額にあたる金銭の支払いを請求できます(=遺留分侵害額請求。民法第1046条第1項)。

遺留分侵害額請求は、まず当事者間の協議によって行うのが一般的です。

協議がまとまらないときは、原則として家庭裁判所に調停を申し立てることになります(=遺留分侵害額の請求調停)。調停では、中立である調停委員が当事者の主張を公平に聞き取ったうえで、歩み寄りを促すなどして合意の形成をサポートします。

調停が不成立となった場合、引き続き遺留分侵害額請求を行うときは、裁判所に民事訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)を提起します。

民事訴訟において遺留分侵害の事実と金額を立証することができれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払いを命じる判決を言い渡します。

なお、遺留分侵害額請求は「調停前置」とされており、原則、訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法第257条第1項)。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めた場合には、調停を経ることなく訴訟を提起できることもあります(同条第2項)。

2、遺留分侵害額の請求調停を申し立てるメリット

遺留分侵害額請求に関する協議がなかなかまとまらない場合に、家庭裁判所に対して調停を申し立てることには、主に以下のメリットがあります。

-

(1)調停委員の仲介により、冷静に話し合うことができる

遺留分侵害額の請求調停では、中立の調停委員が当事者の間に入り、合意形成をサポートします。

調停委員との面談は個別に行われるため、相手方と直接話をする必要はありません。調停委員が仲介をすることにより、裁判所外での当事者間協議の段階よりも冷静な話し合いがしやすい点がメリットといえるでしょう。 -

(2)訴訟よりも柔軟な形で解決できる可能性がある

訴訟の判決では、法律のルールに従った判断がなされます。分かりやすくはあるものの、状況によっては柔軟性に欠ける解決となってしまうのが難点です。

これに対して調停では、当事者の合意によって柔軟に解決内容を定めることができます。遺留分侵害額請求に関しては、たとえば金額や支払いの時期を調整したり、墓の問題など他の問題とまとめて解決を合意したりすることが可能です。

実情に合わせた柔軟な形で遺留分問題を解決したい場合には、遺留分侵害額の請求調停が有力な選択肢となるでしょう。

3、遺留分侵害額の請求調停の流れ

遺留分侵害額の請求調停は、以下の流れで進行します。

-

(1)調停の申し立て

まずは、家庭裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

申立先は原則として、相手方の住所地の家庭裁判所です。ただし当事者間で合意すれば、異なる家庭裁判所に対して調停を申し立てることもできます。

遺留分侵害額の請求調停を申し立てる際の主な必要書類と費用は、以下のとおりです。主な必要書類

- 申立書および申立書の写し

- 被相続人の出生時から死亡時までにおけるすべての戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 被相続人の子(およびその代襲相続人)で死亡している人がいる場合、その人の出生時から死亡時までにおけるすべての戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本

- 遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し

- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券の写し、債務の額に関する資料など)

費用

- 収入印紙1200円分

- 連絡用の郵便切手

-

(2)調停期日|調停委員との面談、調停案の提示など

調停の申し立てを受理した家庭裁判所は、当事者に対して調停期日を通知します。

当事者は調停期日に出席し、家庭裁判所の調停室で調停委員と個別に面談します。

1回の期日において、30分程度の面談が各当事者につき約2回ずつ、計2時間程度行われるのが一般的です。調停が成立するか、または成立の見込みがなくなるまで、複数回にわたり調停期日が開催されます。

調停委員との面談では、遺留分侵害に関する資料を提出して、調停委員に対して紛争の経緯や請求の根拠などを説明しましょう。法的な根拠に基づいて、合理的に分かりやすく説明をすることが、調停委員を味方に付けるためのポイントです。

調停委員は双方の主張を公平に聞き取り、状況によっては歩み寄りを促すなどして合意形成を図ります。合意ができそうな段階になったら調停案が提示され、各当事者はそれを受け入れるかどうか検討することになるのが一般的です。 -

(3)調停成立or調停不成立

遺留分侵害額の精算について、当事者間に合意が得られた場合には調停成立となります。

この場合、合意内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書は、強制執行の申し立てを行う場合に必要となります。

当事者間において合意が得られる見込みがないときは、調停が不成立として打ち切られることになります。調停が不成立となった後に、引き続き遺留分侵害額の支払いを求める場合には、裁判所に対して民事訴訟を提起することになります。

4、遺留分侵害額の請求調停に関する注意点

遺留分侵害額の請求調停を申し立てに際して、以下の各点に注意して対応しましょう。

-

(1)遺留分侵害額請求権の消滅時効に注意する

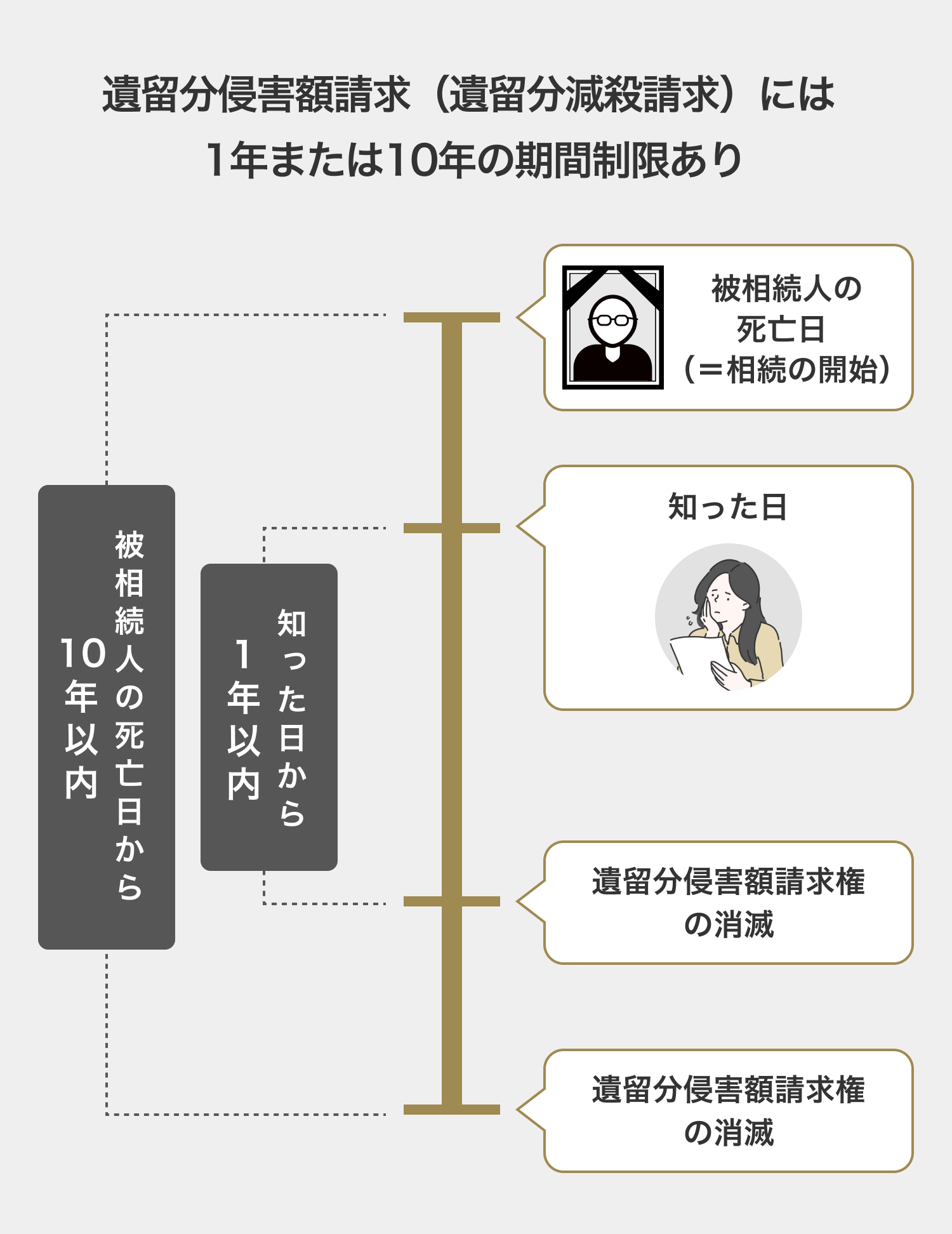

遺留分侵害額請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効により消滅します(民法第1048条)。

- ① 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年

- ② 相続開始の時から10年

上記の期間を経過している場合、相手方が時効を援用すると遺留分侵害額請求は認められず、調停も不成立となります。時効期間が経過する前に相手方に遺留分侵害額請求の意思表示を行う必要があります。

なお、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てても、それだけでは相手方に対する意思表示とはなりません。そのため、調停の申立てとは別に、相手方に対して、内容証明郵便等により遺留分侵害額請求の意思表示を行う必要があります。 -

(2)相手方の住所を特定する必要がある

遺留分侵害額の請求調停を申し立てる際には、相手方の住所を特定しなければなりません。

住所が分からない場合には、相手方の住民票を取り寄せるなどして調べる必要があります。弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すれば、職務上請求によって相手方の住民票を取得することができますのでご相談ください。 -

(3)遺留分の基礎財産の内容・取得者に関する資料を提出する

遺留分の金額は、以下の財産の総額を基準に計算します(民法第1043条、第1044条)。

- ① 相続財産

- ② 相続人が、相続開始前10年間に贈与を受けた財産(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)

- ③ 相続人以外の者が、相続開始前1年間に贈与を受けた財産

※②③のいずれの場合も、被相続人と、贈与を受けた相続人や相続人以外の者が、その贈与によって遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合には、上記期間よりも前の贈与についてもその金額を遺留分の計算に加えます。

※相続債務がある場合は、その額を上記の財産の総額から控除します。

調停委員に紛争の経緯を理解してもらうには、上記の財産の内容や、その財産を誰が取得したのかに関する資料を提出する必要があります。弁護士のサポートを受けながら、資料を準備したうえで提出しましょう。

-

(4)相手方が出席しなければ、調停は不成立になる

相手方が調停期日に出席しなければ、合意の見込みがないと判断され、調停は不成立となってしまいます。

調停が不成立となった場合、遺留分侵害額請求を継続するには訴訟を提起する必要があります。訴訟では、請求内容について厳密な立証が求められますので、弁護士と協力しながら十分な準備を整えましょう。

60分無料

5、まとめ

遺留分侵害額請求において、当事者間の話し合いで解決ができない場合は、家庭裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。調停を有利に進めるには、調停委員を味方に付けることが大切です。そのためには、相続財産や生前贈与などに関する客観的な資料を提出して、紛争の経緯を合理的に分かりやすく説明することが求められます。

ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、法的な根拠に基づいて、適正額の遺留分侵害額請求を行うことが可能です。弁護士は、速やかな対応によって遺留分侵害額請求権の時効完成を阻止しつつ、適切な準備を整えたうえで調停期日に臨みます。さらに、調停委員に対する説明なども弁護士が代行し、お客さまの主張を分かりやすく調停委員に伝えます。

遺留分を侵害され、遺留分侵害額の請求調停をご検討中の方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)

-

2026年01月07日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分

- 計算

生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。

遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。

本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年10月15日

- 遺留分侵害額請求

- 遺言書

- 全財産

- 無効

「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?

遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。

本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年07月23日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分侵害額請求

- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。

本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分侵害額の請求調停とは? 流れや注意点などを弁護士が解説