- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 相続するのは誰? 法定相続人の範囲や相続順位について、弁護士がわかりやすく解説

遺産相続コラム

相続するのは誰? 法定相続人の範囲や相続順位について、弁護士がわかりやすく解説

- 遺産を受け取る方

- 法定相続人

- 相続順位

- 相続範囲

相続が起こったときに遺言書が残されておらず「法定相続」になる場合、遺産は「法定相続人」が相続します。

法定相続人になれるのは、配偶者と一定範囲の血族です。血族の法定相続人には優先順位があり、各ご家庭の家族関係によって誰が相続するのか異なってきます。

本コラムでは法定相続人の範囲や相続順位を解説するとともに、法定相続人以外の第三者に財産を渡したい場合のやり方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

1、法定相続人になれるのは、配偶者と血族

-

(1)法定相続とは?

遺産相続方法には「法定相続」と「遺言による相続」の2種類があります。法定相続とは、遺言がない場合に、民法の定めに従って相続人が遺産を引き継ぐことです。法定相続のケースで遺産を受け取れるのは、民法の定める「法定相続人」です。

-

(2)法定相続人になれる人

法定相続人になる可能性があるのは、以下の親族です。

- 配偶者

- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属

- 親、祖父母などの直系尊属

- 兄弟姉妹、おい・めい

その他の親族は法定相続人になりませんし、配偶者以外の法定相続人には順位があるので、必ずしも相続人となるとは限りません。

-

(3)法定相続人の順位

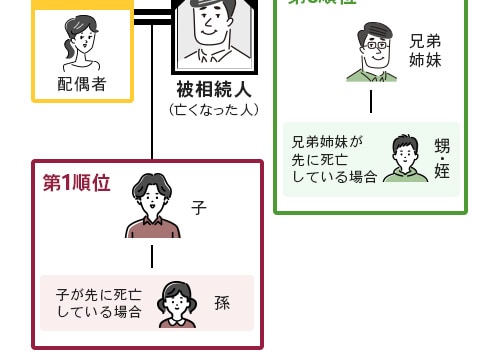

ア 配偶者相続人

夫や妻などの配偶者は、常に法定相続人となります

イ 血族相続人

配偶者以外の血族法定相続人には以下の通りの順位があります。

●第1順位 子ども

養子縁組した子どもや認知した子どもを含む。子どもが先に亡くなっている場合には孫、子どもも孫も亡くなっている場合にはひ孫などの直系卑属。

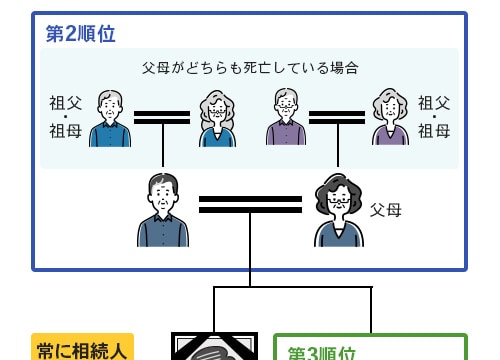

●第2順位 親

親が先に亡くなっている場合には祖父母などの直系尊属。

●第3順位 兄弟姉妹

兄弟姉妹が先に亡くなっていればおい・めいが相続人となります。ただし、おい・めいの子どもは、代襲相続できません。 -

(4)法定相続分とは?

法定相続人が相続財産を引き継ぐ場合、それぞれの法定相続人には「法定相続分」が認められます。法定相続分とは、各自の法定相続人に認められている遺産の取得割合です。誰が法定相続人になるかで、法定相続分は変わってきます。

配偶者と子どもが法定相続人の場合、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもの法定相続分が2分の1です。認知した子どもなどの非嫡出子の法定相続分も嫡出子と同じです。

配偶者と父母が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1となります。 -

(5)法定相続人が亡くなっている場合はどうなる?

相続が起こったとき、本来法定相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなっているケースもあります。その場合には「代襲相続」により、もともとの法定相続人の子どもが相続人となります。

たとえば子どもが親より先に死亡していたら、子どもの子どもである孫が相続人となり、孫も先に亡くなっていたらひ孫が法定相続人となります。直系血族の場合には、このような「代襲相続」が延々と続いていきます。

一方、兄弟姉妹が先に亡くなっていたら代襲者としておい・めいが法定相続人になりますが、おい・めいが先に亡くなっているときはおい・めいの子どもは代襲相続人になりません。直系でない傍系血族の代襲相続は一代限りです。

2、よくある疑問。孫や連れ子は法定相続人になれる?

以下では、法定相続についてよくある疑問と答えをまとめていきます。

-

(1)孫は法定相続人になれる?

孫は法定相続人になるケースとならないケースがあります。

第1順位の相続人は子どもなので、子どもが全員生きていたら子ども自身が法定相続人となり、孫は相続しません。

ただし子どもが先に亡くなっていたら、その子どもである孫が代襲相続人として法定相続人になります。 -

(2)おい・めいは法定相続人になれる?

おい・めいも法定相続人になれるケースとなれないケースがあります。

まず被相続人に子どもや親がいる場合、おい・めいは法定相続人になりません。被相続人に子どもも親もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹が全員生きている場合にもやはりおい・めいには相続権がありません。

被相続人に子供も親もおらず、かつ、兄弟姉妹が先に亡くなっておりその兄弟姉妹に子ども(おい・めい)がいる場合には、そのおい・めいが代襲相続人として相続することが可能です。 -

(3)養子は法定相続人になれる?

養子は養親との関係では、実子と同様の法定相続する権利があります。

また養親だけでなく、次のとおり、実親の相続権も取得するケースが多数です。

普通養子縁組の場合、実親との親子関係はなくならないので実親と養親の両方の法定相続人になります。一方特別養子縁組の場合には実親との関係が切れるので、養親のみの相続人となり、実親の遺産相続はできなくなります。 -

(4)連れ子は法定相続人になれる?

配偶者の連れ子は、当然には法定相続人になりません。配偶者とその連れ子とは親子関係がありますが、被相続人本人との親子関係は認められないためです。

連れ子に相続させるためには、配偶者との婚姻だけではなく別途連れ子と養子縁組をする必要があります。

縁組届を提出して養子養親の関係を作っておけば、互いに遺産相続する権利を取得できます。 -

(5)子どもの配偶者(例えば、長男の嫁)法定相続人になれる?

子どもの配偶者(長男の嫁、長女の婿)は、基本的に法定相続人になりません。被相続人と嫁・婿には法律上の親子関係が認められないからです。

長男の嫁や婿などへ遺産を引き継がせたい場合には、養子縁組をするか遺言書を書いておく必要があります。 -

(6)離婚した元妻(元夫)は法定相続人になれる?

離婚して婚姻関係を解消した場合、元の配偶者が法定相続人になることはありません。

配偶者は常に法定相続人になりますが、いったん婚姻関係を解消してしまったら完全な他人になるからです。

ただし元妻や元夫との間に子どもがいた場合、その子どもや孫には法定相続権があります。以前の子どもと離婚後一切の関わりをなくしていたとしても、相続が起こったら今のあなたのご家族(妻や子ども)と共同で遺産分割協議をしなければならず、トラブルが発生する場合もあります。 -

(7)事実婚の内縁配偶者は法定相続人になれる?

婚姻届を提出していない事実婚の夫婦の場合、互いに法定相続権が認められません。何も対処せずに亡くなると、内縁配偶者は「特別縁故者」として、例外的に財産分与を受けるにとどまります(民法958条の3)。

60分無料

3、法定相続人以外に相続させたい場合のやり方

内縁の配偶者や長男の嫁、孫など法定相続人以外の人に相続させたい場合、以下のように対応しましょう。

-

(1)生前贈与する方法

生前贈与により、財産を受け継がせたい人に継がせたい財産を贈与しておけば、確実に財産を引き継がせることが可能です。ただし生前贈与すると「贈与税」がかかるので、上手に控除などの制度を利用しましょう。

-

(2)遺贈する方法

遺贈とは、遺言書によって財産を贈与する方法です。たとえば長男の嫁や孫、内縁の妻などに対し「〇〇の不動産を遺贈する」「遺産のすべてを遺贈する」などと書き残しておけば、そのとおりに財産を引き継がせることができます。

ただし「遺産のすべてを遺贈する」「遺産の〇分の〇を遺贈する」などと割合のみを指定すると(包括遺贈)、負債までも引き継がせてしまうので注意が必要です。 -

(3)死因贈与する方法

死因贈与とは、死亡を原因として贈与する方法です。生前に受贈者と「死因贈与契約」という契約を締結しておく必要があります。

-

(4)信託を利用する方法

家族信託を利用して、信頼できる親族に財産を信託し(預け)、第三者のために使ってもらうことも可能です。たとえば、親族に自宅不動産を信託し、障害のある子のために管理してもらうことなどが可能です。そうすればあなたが亡くなった後も子が安心して家に住み続けられます。

また、孫が小さいときに、親族に預貯金を信託し、孫の養育のために使ってもらうことなども可能です。

4、生前に準備しておいたほうが良いこと

将来の遺産相続に備えて、生前に次のような準備をしておきましょう。

-

(1)戸籍謄本や改正原戸籍の収集

まずはあなたが生まれてから現在までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得しましょう。

遺産相続が起こったら法定相続人たちは遺産分割協議をしなければなりませんが、その前提として「相続人調査」、つまり誰が相続人となるのかを確定させることが必要です。その際すべての戸籍謄本類を集めなければならず、大変な手間となります。あなたが先に収集しておくと、遺産相続が起こったときに子どもたちや配偶者の手間が省けて助かります。 -

(2)財産整理と目録作成

あなたにどのような相続財産があるのか、整理して目録(表)を作っておくことをおすすめします。そうすれば将来法定相続人たちが遺産分割協議を行うときに、対象の遺産がわかりやすくなって便利です。

-

(3)遺言書作成

内縁の配偶者や孫、その他の法定相続人ではない人に遺産を受け継がせたい場合には、遺言書を作成しましょう。遺言書によって遺贈すれば法定相続に優先して希望する相手に財産を残せます。

ただ、遺言書が無効になっては意味がないので、確実性の高い公正証書遺言を利用することをおすすめします。相続関係が複雑なケースなどでは、弁護士を遺言執行者に指定しておくとより確実に遺言者の遺志を実現しやすいです。

なお、遺言書によって法定相続人の遺留分を侵害すると、死後に遺留分減殺請求などがなされてトラブルになる可能性が高まるので、遺言内容にも注意が必要です。 -

(4)その他の準備(墓石、葬儀など)

死亡するとお墓、仏壇などの祭具の用意や葬儀もしなければなりません。生前にこうした事柄の予約や購入等も可能ですので、事前に見繕っておくといざというときに家族が楽に動けます。

-

(5)弁護士へ相談

将来の遺産相続に備えて遺言、家族信託、生前贈与、どの手段をとる場合でも、必要なのは法律知識です。遺言書では遺留分に注意しながら無効にならないようにしなければなりませんし、家族信託では複雑な契約形態に対応する必要があります。生前贈与でも確実に贈与と認められるよう契約書を作成し、税金控除なども適用しなければなりません。

自己判断で動くとかえって相続トラブルを発生させてしまうリスクもあるので、弁護士や税理士に相談しながら進めましょう。

60分無料

5、まとめ

遺産相続が起こったとき、相続できるのは基本的に法定相続人のみです。それ以外の人に遺産を継がせたければ、遺言などの対処が必要です。

「自分のケースでは誰が法定相続人になるのか?」「法定相続人以外の人に確実に遺産を渡したい」そんな疑問やご希望のある方は、お早めにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。遺産相続問題に詳しい弁護士が、最適な結果を導けるようにサポートいたします。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)

-

2025年12月11日

- 遺産を受け取る方

- マンション

- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。

適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年11月27日

- 遺産を受け取る方

- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。

相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -

2025年11月19日

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 相続するのは誰? 法定相続人の範囲や相続順位について、弁護士がわかりやすく解説