- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 共有物分割請求とは|共同相続した不動産の3つの分割方法と手続き

遺産相続コラム

共有物分割請求とは|共同相続した不動産の3つの分割方法と手続き

- 遺産を受け取る方

- 共有物分割請求

- 不動産

- 遺産相続

被相続人(亡くなった方)が所有者している不動産について、遺産分割協議の話し合いで決めきれずに放置していると、思わぬトラブルが発生するおそれがあります。

遺産分割から除外された不動産は、相続人全員の共有状態となり、そうすると、管理や処分に関する意思決定を単独で行うことはできません。

未然に相続人同士のトラブルを防止するためにも、早期に不動産の活用を図り、共有物の分割を行いましょう。

本コラムでは、共有物分割請求の内容や手続きなどを中心に、3つの分割方法や共同相続した不動産をどうすべきか、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、共有物分割請求とは?

まずは、共有物分割請求の基礎知識について解説します。

-

(1)物を「共有」している状態とは

法律における「共有」とは、複数の人がひとつの物に対して所有権を有する状態です。

各共有者にはそれぞれ持分割合が存在しており、各共有者は、その物全体を持分に応じて使用することができます(民法第249条)。

なお、共有物の管理(例として貸したりする行為)を行う際には、過半数の持分割合を有する共有者の同意が必要です(民法第252条)。さらに、共有物を変更(例として売却する行為)するためには、共有者全員の同意を得なくてはなりません(民法第251条)。 -

(2)共有者は原則としていつでも共有物分割請求ができる

共有物の管理・処分に関する意思決定は単独ではできないため、共有物は使い勝手が悪い側面があります。そこで、すべての共有者には、原則としていつでも共有物の分割を請求できる権利が与えられています(民法第256条第1項本文)。

ただし、共有物分割禁止特約が存在する場合には、例外的に共有物分割請求が認められません。共有物分割禁止特約とは、共有者が設定できる特約で、共有物の分割をしたくないとき、その旨を定めることができます。

なお、共有物分割禁止特約の期間は上限5年であり、更新が可能とされています(同項ただし書き、同条第2項)。 -

(3)共有物分割の方法を決める手続き

共有物分割請求が行われた際には、共有物分割の方法を共有者全員による協議で決定します。

ただし、協議しても合意せずに終わった場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することになります(民法第258条第1項)。

共有物分割請求訴訟では、原則として現物分割を命ずる判決が言い渡されますが、現物分割が不可能な場合などには、競売による換価分割や代償分割(全面的価格賠償)が行われることもあります。

2、共有物分割請求が必要なケース

共有物分割請求がなされる典型は、不動産を共同相続した場合に生じることが多いでしょう。

しかし、それ以外にも、いったん共同購入した不動産を分割する必要が生じた場合にも、共有物分割請求が行われます。

共有物分割請求が必要な具体的ケースと、不動産を共有するデメリットについて解説します。

-

(1)不動産を共同相続した場合

遺産分割協議で不動産の分け方を決めることができず、いったん不動産を除外して遺産分割協議書を作成するケースがあります。

この場合、除外された不動産は、引き続き相続人全員の共有となります(民法第898条)。この状態を遺産共有と呼ぶこともあります。

しかし、不動産が共有である状態には、以下のデメリットが存在します。

① 共有状態では不動産をスムーズに活用するのが難しい

前述したとおり、不動産が共有状態にある場合には、管理行為には持分割合に応じて過半数、変更行為には共有者全員の同意が必要です。

つまり、不動産の管理・変更についての意思決定は単独ではできません。仮に共有者同士で意見が食い違った場合には、共有者にとってメリットになり得る不動産の運用が否決されてしまいます。

このように、共有状態では共有物に関するスムーズな意思決定が難しく、活用の機会を失ってしまいやすいというデメリットがあります。

② 共有者間でもめ事が起こりやすい

不動産のような重要な財産の活用方法については、共有者間でしばしば意見が食い違います。前述のとおり、共有者間でもめ事が起こると、意思決定が遅れる点も問題でしょう。

しかし、それと同時に、共有者間で感情的な対立が発生すると、両者の関係性が決定的に悪くなってしまうことが懸念されます。

特に、もともと被相続人の遺産だった不動産を共有しているのは、親族同士である相続人です。不動産が共有のまま放置されたばかりに、親族同士の良好な関係が損なわれてしまってはもったいないことです。

そのため、できるだけ早めに共有物分割を完了しておくことをおすすめします。ただし、遺産共有の状態を解消するためには、共有物分割請求訴訟は利用できませんので、遺産分割協議をすることが必要となります。 -

(2)共同購入した不動産を分ける必要がある場合

上記の遺産相続のケース以外にも、以下のようなケースでは、共有物分割請求が活用されることがあります。

- 夫婦が共同購入した不動産を、離婚時に分割したい場合

- 共同事業主が共同購入した不動産を、一方が独立する際に分割したい場合

60分無料

3、共有物分割の3つの方法

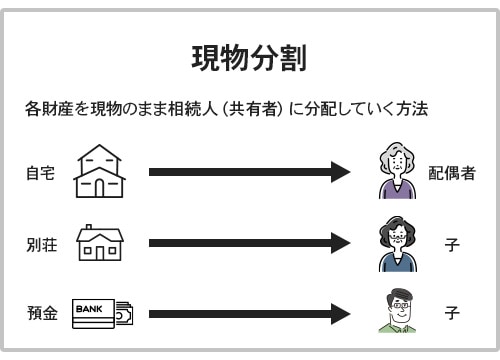

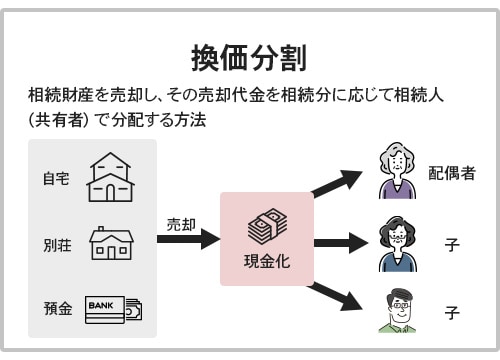

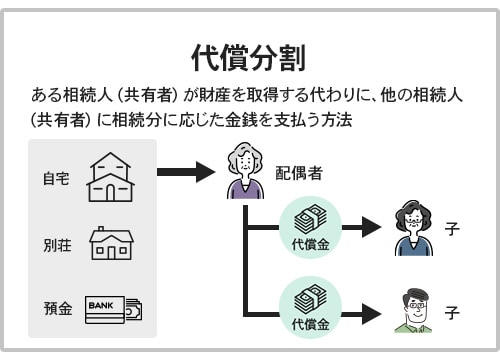

共有物を分割する方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類が存在します。それぞれの分割方法には特徴があるので、共有者のニーズに合った適切な方法を選択しましょう。

以下より、3つの共有物分割の方法について、具体例を交えながら解説します。

-

(1)現物分割

現物分割は、共有物を共有者間で物理的に分けてしまう方法です。

たとえば、相続人間で土地を共有している場合には、分筆をすることにより現物分割が可能となります。分筆とは、登記簿上でひとつの土地を分割して登記しなおすことです。

ただし、分筆をすると土地が小さくなってしまうため、活用可能性が狭まってしまうことに注意する必要があるでしょう。また、分筆のために測量が必要となると費用がかかります。 -

(2)換価分割

換価分割は、共有物自体を売却してしまい、その代金を共有者間で分ける方法です。

たとえば、相続人AとBが土地を50%ずつの持分割合で共有しているとします。この土地を3000万円で売却し、AとBがそれぞれ1500万円の取り分を受け取るのが換価分割です。

換価分割は金銭によって明確に共有関係を清算できるため、比較的、後腐れない共有物分割の方法といえるでしょう。ただし、売却のための費用や譲渡所得税がかかることになります。 -

(3)代償分割

代償分割は、共有者のうち1人に共有物の全部を取得させる見返りに、他の共有者は共有物の価格に応じた精算金を受け取る方法です。「全面的価格賠償」とも呼ばれています。

たとえば、相続人C・D・E・Fが土地(評価額4000万円)を25%ずつの持分割合で共有しているケースを考えます。この場合、各相続人の共有持分の価値はそれぞれ、全体評価額の25%である1000万円です。

このとき、代償分割によってCが土地全体を取得する場合、CはD・E・Fに対して、それぞれ1000万円ずつを金銭で支払います。共有者の中で共有物を使い続けたいと手を挙げる人がいるならば、代償分割は有効な共有物分割の方法です。

ただし、遺産の評価や代償金を支払う資力の有無が問題になります。また、複数の共有者が手を挙げた場合には、誰が共有物全体を取得するか揉めてしまい、結局、換価分割をせざるを得ないというケースも考えられます。

4、共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット

共有状態の不動産などの処理に困った場合、共有物分割請求を弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に共有物分割請求を依頼するメリットは、以下のとおりです。

-

(1)親族間の感情的な対立を回避できる

親族同士で共有している不動産などを分割しようとする場合、遺産分割協議と同じく、親族同士で交渉を行う必要があります。しかし、その不動産などが親族にとって長年愛着のある財産の場合には、それぞれの思いの強さが悪い方向に作用して、感情的な対立を生んでしまうことにもなりかねません。

弁護士に共有物分割の交渉を依頼すれば、法律を踏まえた客観的な視点から、冷静な話し合いをサポートしてくれます。 -

(2)財産評価などの複雑な問題もトータルでサポートしてくれる

代償分割の方法を選択する場合には、現実に不動産を処分することなく、金銭的な財産評価に基づいて代償金の金額を決定します。不動産などの評価額は、非常に専門的な計算によって求められるので、専門家に計算を依頼することが不可欠です。

弁護士は、各種隣接士業とも適切に連携を行ったうえで、客観的かつ公正な方法により共有物の財産評価を行います。信頼できる専門家が計算した適正価格を用いて代償分割を行えば、共有者の間で不満が生じる可能性も減り、円満な共有物分割を実現できる可能性が高まるでしょう。

上記以外の対応が難しい法律問題が生じた際にも、弁護士に依頼しておけば安心です。 -

(3)依頼者の精神的な負担が減る

共有物分割の交渉は、もともと親しかった他の共有者との戦いになるため、精神的に疲弊してしまう可能性が高いといえます。

この点、弁護士に共有物分割の交渉を依頼すれば、実際の交渉は弁護士が代行しますので、依頼者が交渉の矢面に立つ必要はありません。

共有物分割に関する精神的な負担を軽減したい場合は、相続トラブルの知見・経験が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。

60分無料

5、まとめ

不動産が遺産分割されず、相続人同士の共有状態のままで残ってしまった場合、活用可能性が限定されたり、紛争の火種になってしまったりします。そのため、遺産分割の手続きは早めに行うことがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所では、遺産分割や共有物分割請求の手続き、その後のアフターフォローに至るまで、全面的にバックアップいたします。全国にオフィスを構えているため、お住まいの地域でお気軽にご相談いただくことが可能です。

また、グループ内には税理士・司法書士が在籍しており、遺産相続に関するあらゆるお困りごとを解決できるように、必要に応じて連携できる体制を整えております。

遺産分割や共有物分割についてお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)

-

2025年12月11日

- 遺産を受け取る方

- マンション

- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。

適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年11月27日

- 遺産を受け取る方

- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。

相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -

2025年11月19日

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 共有物分割請求とは|共同相続した不動産の3つの分割方法と手続き