- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産分割協議

- 遺産分割における不動産の評価方法は? 適正価額の算出方法を解説

遺産相続コラム

遺産分割における不動産の評価方法は? 適正価額の算出方法を解説

- 遺産分割協議

- 遺産分割

- 不動産

- 評価

相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割や遺留分侵害額請求に関して「不動産の評価」が極めて重要な意味を持ちます。

不動産は価値が高く、相続財産の金額に占める割合も大きいケースが多く、評価方法ひとつで遺産分割の結果が大きく変わる可能性があるものです。不動産の評価次第では、相続人同士が揉めることも少なくありません。

本コラムでは、遺産相続の際に不動産を分割する方法や評価方法、遺産分割調停時の不動産鑑定手続きなどを中心に、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、遺産分割で不動産評価が重要な理由

不動産は一般に価値が高いため、遺産分割において1人の相続人がそのすべてを相続すると、他の相続人との間で不公平が生じてしまうことがよくあります。

この場合、複数の相続人の間で不動産をどのように「分割」するかが問題になりますが、その際に不動産の価値評価が大きな意味を持ちます。

-

(1)不動産評価が重要なのは「代償分割」のケース

不動産を複数の相続人の間で分割する方法としては、以下の4つが挙げられます。

【①そのまま全体を共有する】

不動産全体を複数の相続人の共有として、その後共同で管理する方法です。共有はトラブルを生じやすいため、あまり推奨されません。

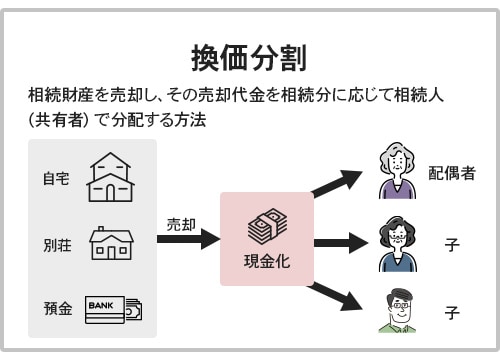

【②換価分割】

不動産を売却し、売却代金を複数の相続人の間で分ける方法です。実際に売買が行われ、売買代金が一義的に定まるため、不動産の評価は問題になりません。

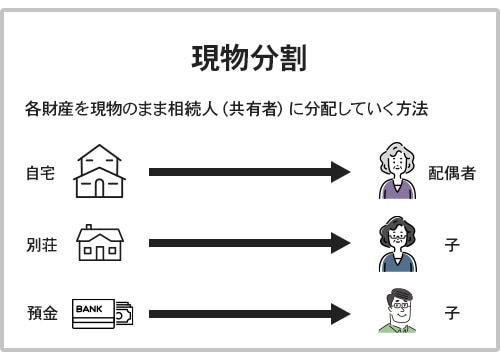

【③現物分割】

相続人全員または一部の相続人の間で、分筆などによって不動産を物理的に分ける方法です。面積などを基準として分割するのが通常のため、不動産の評価が問題になることはあまりありません。

ただし、後述する代償分割と併用する場合は、不動産の評価が重要なポイントになります。

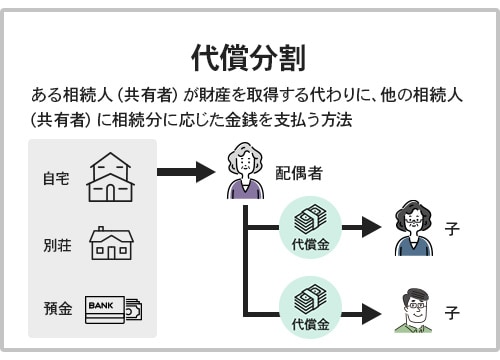

【④代償分割】

一部の相続人が不動産を相続する代わりに、不動産の価値評価に基づき、当該相続人からほかの相続人に対して金銭による補償を行う方法です。現実に不動産を売却することなく、金銭による清算を行うため、不動産の評価が極めて重要になります。

上記のとおり、不動産の評価が重要になるのは、「代償分割」の方法によって不動産の遺産分割を行う場合です。

また、一部の相続人の間で不動産の「現物分割」を行ったうえで、ほかの相続人に対して金銭による補償(代償分割)を行う併用型の場合にも、不動産の評価が大きなポイントになります。

こうしたケースにおいて、公平な遺産分割を行うためには、適切な不動産評価を行うことが大切といえるでしょう。 -

(2)遺留分侵害額請求でも不動産評価は重要

不動産の遺産分割の方法にかかわらず、相続人間で「遺留分侵害額請求」が行われる場合には、同じく不動産の評価が問題になります。

たとえば遺言によって遺留分を侵害する不動産の贈与が行われた場合、遺留分侵害額は、相続財産全体の金額と不動産の価値の2つを基準として算定されます。

そのため、不動産の価値をいくらと定義するかによって、遺留分侵害額が大きく左右されるのです。

また、被相続人から相続人に対して、特別受益に当たる不動産の生前贈与が行われていた場合には、その価額が相続財産に持ち戻されることになるので、やはり不動産の評価が重要になります。

遺留分侵害額請求を行う側・受ける側の双方にとって、不動産の評価をどのように行うかは、実際の権利義務の内容に大きく影響する重大な問題です。 -

(3)相続税申告の際にも不動産の評価が必要

加えて、遺産分割が完了して相続税申告を行う際には、税務上の観点から不動産の評価を行う必要があります。

相続税申告時には、遺産分割の際に用いたものとは異なる評価方法を用いる必要があるので、注意が必要です。具体的な評価方法については後述します。

60分無料

2、遺産分割における不動産の評価方法

不動産の評価方法にはいくつかのパターンが存在し、ケース・バイ・ケースで適切な方法を選択することになります。ここからは、各方法の簡単な概要や特徴について解説します。

-

(1)鑑定価格・査定価格を基準とする

不動産の実勢価格を基準としたい場合には、専門業者に鑑定・査定を行ってもらう方法が有効です。

具体的には、以下の2つの方法が考えられます。- 不動産鑑定士による鑑定

- 不動産業者による査定

不動産鑑定士による鑑定の方が客観性を確保しやすい一方で、不動産業者による査定には、より敏感に市場価値を反映できるメリットがあります。

-

(2)客観的な指標による評価額を基準とする

公的な指標を用いて不動産の価値を評価する方法は、恣意(しい)的な要素が入り込む余地が少ないため、客観性の観点から優秀です。

参照すべき指標の具体例としては、以下の3つが考えられます。- 固定資産評価額

- 相続税評価額

- 地価公示価格

ただしいずれも画一的な基準であるため、各指標をそのまま用いると、個別の不動産における特徴などを拾いきれない可能性があります。

また、実勢価格よりも20~30%程度低い評価額になりがちな点にも注意が必要です。

3、不動産の評価方法はどのように決定する?

遺産分割における不動産の評価方法は、遺産分割協議または調停・審判を通じて決定します。

これに対して相続税申告時の不動産評価は、常に相続税評価額を用いて行うことになっているので、遺産分割のケースとは差が出る可能性がある点に注意しましょう。

-

(1)遺産分割協議で話し合う

基本的には、不動産の評価方法も他の分割条件と同様に、遺産分割協議における話し合いで決定します。

遺産分割協議が合意に達した場合には、不動産の評価方法についても、その内容を遺産分割協議書の中に書き込んでおくとよいでしょう。

しかし、複数の相続人が自分にとって有利な評価方法を選択すべきと主張した場合には、水掛け論になってしまいやすく、遺産分割協議での問題解決が困難になります。 -

(2)合意できない場合は遺産分割調停・審判へ移行

遺産分割協議で不動産の評価方法について合意できない場合には、遺産分割調停を通じての解決を目指します。

遺産分割調停では、家庭裁判所において調停委員が各相続人の言い分を公平に聞き取り、調整のうえで裁判官が調停案を作成するなどして、調停案が示されます。

不動産の評価方法については、まずは各相続人が主張を提示したうえでの合意形成が目指されますが、合意に至らない場合には不動産鑑定士による鑑定が行われます。

調停案に相続人全員が同意した場合には、遺産分割調停が成立します。

一方、調停でも依然として相続人同士のもめ事が解消しない場合には、調停は不成立となります。この場合、裁判官が「審判」という形で一定の解決策を示すことになります。 -

(3)相続税申告における不動産評価方法について

相続税申告時の不動産の評価は、遺産分割における評価方法が何であったかにかかわらず、常に相続税評価額となります。

相続税評価額の求め方は、おおまかに以下のとおりです。【①土地の場合】

路線価に一定の補正を加えた後、その土地の面積を乗じて計算します(路線価方式)。

路線価が定められていない土地の場合には、固定資産税評価額に、地目に応じた一定の倍率を乗じて計算します(倍率方式)。

【②家屋の場合】

固定資産税評価額をそのまま用います。

なお、土地・家屋を第三者に賃貸している場合には、借地権・借家権の負担に相当する価額が相続税評価額から控除されるので、相続税の負担が軽くなります。

相続税評価額の詳しい計算方法は国税庁のホームページ「No.4602 土地家屋の評価」に掲載されているので、併せて参考にしてください。

60分無料

4、遺産分割調停における不動産鑑定の注意点

遺産分割調停において、不動産の評価方法につき合意が得られない場合には、不動産鑑定を実施することになります。

4章では、不動産鑑定手続きの流れと注意点について解説します。

-

(1)不動産鑑定の手続きの流れ

不動産の評価に関して相続人間で合意が形成されなかった場合、その不動産について、相続人が裁判所に対して鑑定の申請を行います。申請を受けた裁判所は、不動産鑑定士を選任したうえで、鑑定費用の見積もりを相続人に提示します。

相続人が見積もりを受け入れ、鑑定費用の概算額を予納すると、実際に不動産鑑定士による鑑定が行われます。鑑定結果が出た時点で、調停手続き内で相続人同士の協議を行い、再度不動産の評価に関する合意形成を目指しましょう。

基本的には、鑑定を行う前提として、当事者全員が鑑定を尊重することへの合意が必要です。そのため、鑑定をすると、原則として鑑定の結果に沿って評価の合意がなされます。

鑑定結果に基づく不動産鑑定評価額は、裁判官が作成する調停案や審判の内容にも反映されます。 -

(2)不動産鑑定を利用すべきかどうかは弁護士に相談を

不動産鑑定には数十万円程度の鑑定費用がかかるので、鑑定はせずに他の相続人が提示する方法で妥協すべきか悩まれる方もいらっしゃいます。

不動産の評価額は評価方法によって大きく変わり得るので、安易に方法選択で妥協すると、思いがけず大きな不利益を被ることにもなりかねません。

鑑定費用を支払って鑑定をしてみるか、評価方法の選択において譲歩するかは慎重な検討が必要です。悩まれた際は、弁護士に相談をして、どの評価方法を選択するのが適切であるかについてアドバイスを受けるのもよいでしょう。

5、まとめ

代償分割により不動産を遺産分割するケースや、遺留分侵害額請求が問題となるケースでは、不動産をどのように評価するかが重要なポイントです。

そのため、評価方法の選択などを含めて、弁護士と相談してから対応を検討することをおすすめいたします。

ベリーベスト法律事務所は、全国各所にオフィスを構えており、お住まいにお近くのオフィスにてお気軽にご相談いただくことが可能です。

また、遺産相続への対応経験が豊富な弁護士だけでなく、同グループには税理士や不動産鑑定士も在籍しております。不動産に関する遺産分割や相続税申告に関しても、ご相談を受け付けております。

遺産相続の揉め事や不動産の遺産分割でお悩みの方は、ベリーベストグループにお問い合わせください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産分割協議)

-

2025年03月19日

- 遺産分割協議

- 同時死亡の推定

交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。

交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年01月29日

- 遺産分割協議

- 相続争い

- 絶縁

親が亡くなり相続が発生すると、子どもは親の相続人として相続手続きをしなければなりません。しかし、さまざまな理由から子ども同士(兄弟姉妹)が絶縁状態にあるという方もいるかもしれません。

そのような場合、遺産相続において相続争いが発生することも多く、通常の相続手続きとは異なる特別な手続きが必要になる可能性もあります。ご自身での対応が難しいときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

今回は、親の遺産相続にあたり、絶縁している兄弟姉妹の間で相続争いが生じた場合の対処法と注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2024年11月06日

- 遺産分割協議

- 遺言無効確認訴訟

遺言無効確認訴訟とは、被相続人(亡くなった方)による遺言が無効であることについて、裁判所に確認を求める訴訟です。

遺言書の内容に納得できず、遺言書が作成された経緯に不適切な点や疑問点がある場合には、遺言無効確認訴訟の提起を検討しましょう。

本記事では遺言無効確認訴訟について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が詳しく解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産分割協議

- 遺産分割における不動産の評価方法は? 適正価額の算出方法を解説