- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺言

- 遺言書がある場合の相続の進め方は? 不公平な遺言への対処法も解説

遺産相続コラム

遺言書がある場合の相続の進め方は? 不公平な遺言への対処法も解説

- 遺言

- 相続

- 遺言書がある場合

遺言書を残して亡くなった方がいた場合、原則として、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていくことになります。遺言書がある場合の相続には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。

また、遺言書の内容が不公平な内容であった場合、遺留分侵害額請求ができる可能性もあります。この遺留分侵害額請求には、期限が設けられていますので、遺留分の侵害を知ったときは早めに行動することが大切です。

今回は、遺言書がある場合の相続の進め方と不公平な遺言への対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺言書がある場合、相続手続きはどう進める?

遺言書がある場合、以下のような流れで相続手続きを進めていきます。

-

(1)遺言書の種類を確認する

まずは遺言書の種類を確認しましょう。

遺言書には、以下の3種類があり、どの種類に該当するかによって今後とるべき手続きが変わってきます。

遺言書の種類

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、ほとんど用いられていない形式ですので、実際には自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかであるケースが多いでしょう。

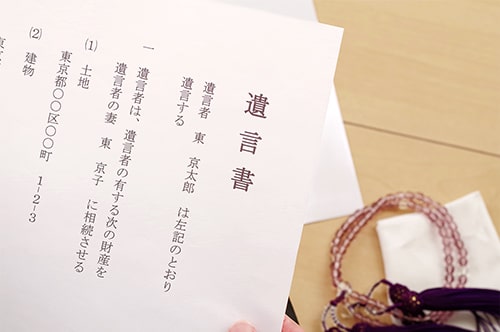

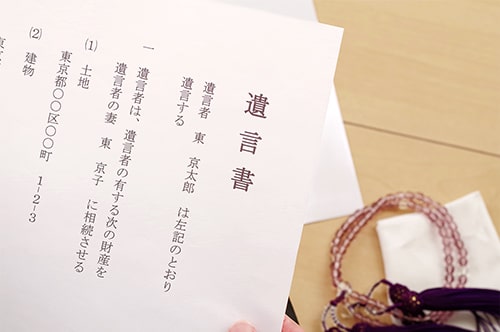

自筆証書遺言は、被相続人(亡くなった方)が(財産目録を除く)全文を自筆で書いた遺言書です。保管先についてのルールはありません。現在は法務局で保管されていることもあります。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で、原本は公証役場で厳重に保管されています。公正証書遺言の正本や謄本については、「遺言公正証書」と記載された封筒に入れられており、封筒を見れば判別が可能です。正本は法的効力を持つ原本の複製書類ですが、謄本は法的効力を持ちません。正本を紛失した場合には公証役場に再発行を依頼しましょう。 -

(2)裁判所に遺言書の検認を申し立てる

見つかった遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言であったときは、その場で開封せずに、家庭裁判所の検認手続きを行う必要があります。

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、記録することで遺言書の偽造や変造(改ざん)を防止するための手続きです。検認手続きを終えなければ、その後の相続手続きを進められません。必ず検認手続きを行うようにしてください。

ただし、2020年7月10日より開始した自筆証書遺言保管制度を利用し、自筆証書遺言を法務局で保管している場合には検認手続きは不要です。

また、公正証書遺言についても、公証役場で保管されており偽造・変造の可能性がないため、検認は不要となっています。 -

(3)遺言書の効力を確認する

検認手続きは、遺言書の偽造・変造を防止することが目的であり、検認手続きが終了したからといって遺言書が有効なものであると確定したわけではありません。

遺言書には、法律上厳格な要件が設けられていますので、遺言書の形式や内容に不備がある場合は、遺言が無効になる可能性もあります。

遺言書の内容に従って相続手続きを進める前に、遺言書が有効であるかを確認しておきましょう。 -

(4)【遺言執行者がいる場合】遺言執行者に手続きを委ねる

遺言の内容を実現する役割を担う人のことを遺言執行者といいます。

遺言書により遺言執行者が指定されているときには、遺言執行者に相続が開始したことを伝えて、その後の相続手続きを委ねます。

遺言執行者がいる場合には、その後の相続手続きは遺言執行者が中心になって行いますので、相続人は遺言執行者に協力しながら相続手続きを進めていきましょう。 -

(5)【遺言執行者がいない場合】遺言内容に従って相続手続きを進める

遺言書により遺言執行者が指定されていないときは、基本的には相続人自身で相続手続きを行います。遺言内容に従い相続人同士協力しながら相続手続きを進めていきましょう。

ただし、遺言執行者がいない場合に、相続人同士で円滑に相続手続きを進めることが難しい場合には、家庭裁判所に申し立てをして遺言執行者を後から選任することが可能です。

2、遺言書がある場合の相続のポイント

遺言書がある場合には、以下の点に注意しながら相続手続きを進めていく必要があります。

-

(1)遺言書を勝手に開封すると過料が科せられる可能性がある

自筆証書遺言、秘密証書遺言を見つけた際には、勝手に開封してはいけません。必ず裁判所での検認手続きが必要です。

検認手続きを怠った場合や検認手続きをする前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので注意しましょう(民法第1005条)。ただし、前述のとおり、法務局で保管されている自筆証書遺言であれば、検認手続きは不要です。

なお、見つかった遺言書が公正証書遺言の正本や謄本である場合には、検認を経ずに開封してしまって問題ありません。 -

(2)遺言書を破棄したり隠したりすると相続権を失う場合がある

仮に遺言書の内容が自分に不利な内容となっていた場合でも、遺言書を破棄したり隠すなどの行為をしたりしてはいけません。

遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿するなどの行為は、「相続欠格事由」に該当するとして、相続権を剝奪されるリスクがあります。

また、相続権を失うだけにとどまらず、刑事事件として刑事罰に問われる可能性もありますので、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿などの行為は絶対に行わないようにしましょう。 -

(3)相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる遺産の分配が可能

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従い相続手続きを進めていくことになります。

しかし、相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割をすることに合意した場合には、遺言書を無視して遺産分割協議を行うことも可能です。そのため、遺言書どおりに相続手続きを進めるかどうかは、一度相続人全員で話し合ってみるとよいでしょう。なお、受遺者や遺言執行者がいる場合には、遺言と異なる内容での相続を行うためには、受遺者と遺言執行者の同意も必要となりますので注意しましょう。 -

(4)遺言書が無効になるケースもある

自筆証書遺言は、民法により厳格な要件が定められていますので、以下のようなケースでは遺言書が無効になる可能性があります。

遺言書が無効になる可能性があるケース

- 日付の記載がない

- 遺言者による署名、押印がない

- 訂正の仕方を間違えている

- 遺言者が認知症で遺言能力がなかった

- 遺言者以外の人により書かれている

公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため無効になるケースはほとんどありませんが、自筆証書遺言は、遺言者自身で作成するため、形式や内容の不備により無効になるリスクがあります。

上記のようなケースに該当する場合、遺言書が無効であることを前提に遺産分割協議をしてよいかどうか相続人で話し合いを行います。それに反対する相続人がいる場合には、話し合いでは解決できませんので、裁判所に遺言無効確認訴訟を提起します。 -

(5)遺言書に記載のない財産については遺産分割協議が必要

遺言書にすべての遺産が記載されていればよいですが、遺産の記載漏れがある場合、遺言書に記載のない財産については遺産分割協議が必要になります。

また、遺言書で遺産を受け取るよう指定された人が、相続放棄(貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も含め、すべて相続しないようにする手続きのこと)をしたような場合も、放棄された財産を対象として遺産分割協議をしなければなりません。 -

(6)複数の遺言書がある場合は注意が必要

複数の遺言書がある場合、日付が最新のものが有効になります。ただし、それぞれに書かれている遺言の内容が矛盾しないものであれば、複数の遺言書が効力を有します。

なお、公正証書遺言と自筆証書遺言など、別の種類の遺言書が見つかった場合も遺言書の形式による優劣はありませんので、日付の先後で有効性を判断することになります。

3、不公平な内容の遺言書がある場合の対処法|遺留分侵害額請求

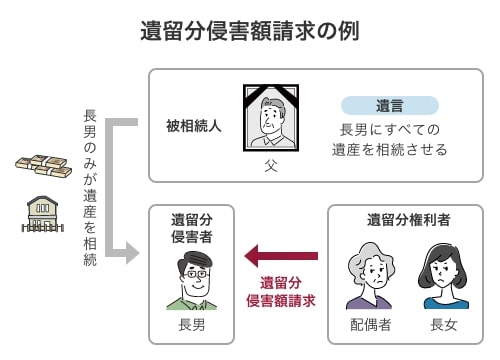

相続では、見つかった遺言書の内容に従うのが基本ですが、遺言の内容が不公平で相続人の遺留分が侵害されていた場合、遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の遺産の取り分を確保できる可能性があります。

-

(1)遺留分侵害額請求とは

被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人(民法によって遺産を受け取れると定められている人のこと)には、遺留分という最低限の遺産の取得割合が保障されています。遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求を行うことにより、侵害された遺留分相当の金銭を取り返すことができます。

たとえば、被相続人が「○○にすべての遺産を相続させる」といった内容の遺言書を残していたとしても、法的には有効です。しかし、このような不公平な遺言書があると、遺産をもらえると考えていた他の相続人の期待を裏切ることになりますので、遺言書の内容に不満がある相続人は遺留分侵害額請求を行うことで自身の権利を主張することができます。

-

(2)遺留分侵害額請求の流れ・方法

遺留分を侵害された相続人は、以下のような流れ・方法により、侵害された遺留分相当の金銭を取り返すことが可能です。

① 内容証明郵便による遺留分侵害額請求の意思表示

遺言書の内容を確認し、自らの遺留分が侵害されており、それを取り戻したいと思った場合には、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求を行う旨の意思表示を行います。

意思表示の方法には、法律上特別な決まりがあるわけではありませんが、権利行使をしたという客観的な証拠を残すためにも、内容証明郵便を使うのが一般的です。

② 相続人同士の話し合い

内容証明郵便が届いたら、相続人同士の話し合いを開始します。

遺言書により遺留分権利者の遺留分が侵害されている旨を説明し、支払いを受ける金額や時期、方法などを話し合って決めていきます。

相続人同士の話し合いで合意が成立したときは、必ず合意書を作成しておきましょう。

③ 遺留分侵害額の請求調停の申し立て

相続人同士の話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申し立てを行います。

調停では、知識と経験を有する調停委員が間に入って話し合いを進めてくれますので、遺留分の侵害が明らかであれば、支払いに応じるよう相手を説得してくれるでしょう。

ただし、調停はあくまでも話し合いにより解決を目指す手続きのため、お互いの合意が得られなければ調停は不成立となります。

④ 遺留分侵害額請求訴訟の提起

調停が不成立になったときは、裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を起こします。

裁判では、遺留分権利者において、遺留分がいくら侵害されているかを、証拠により立証していかなければなりません。

裁判手続きは、知識や経験のない方では対応が難しいため、専門家である弁護士に依頼した方がよいでしょう。 -

(3)遺留分侵害額請求には期限がある点に注意

遺留分侵害額請求には、以下のような期限が設けられています。

- 相続開始および遺留分の侵害を知ったときから1年

- 相続開始から10年

基本的には1年の時効を意識して行動する必要があります。遺言書により遺留分が侵害されていることを知ったときは、すぐに遺留分侵害額請求を行うようにしましょう。

4、遺言書がある場合の相続を弁護士に相談するメリット

遺言書がある場合の相続については、以下のようなメリットがありますので弁護士に相談することをおすすめします。

-

(1)遺言書の検認の申請手続きや検認期日への出席も任せることができる

弁護士であれば、遺言書の検認申し立ての準備や申請、検認期日への出席を相続人の代理で行うことができます。

司法書士や行政書士は、依頼者の代理人となることが認められていないため、遺言書の検認に立ち会うことはできません。

専門家に遺言書の検認から一任したいという場合には、弁護士に依頼するようにしましょう。 -

(2)遺言書の有効性を判断できる

遺言書の形式や内容に不備がある場合、遺言書が無効になる可能性があります。遺言書の有効性の判断は、法的知識がなければ正確に行うことはできませんので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士に相談すれば遺言書が有効であるか判断してもらうことができ、無効な遺言書である場合には、他の相続人との交渉や訴訟対応などを任せることができます。 -

(3)遺留分侵害額請求の手続きの代理人となれる

遺言で遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。しかし、遺留分侵害額請求には期間制限があり、それも1年という短い期間です。また、遺留分の計算も非常に複雑です。

知識や経験がない方では、手続きに手間取ってしまい期間内に権利を行使できない可能性があります。こういった場合には、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士であれば、交渉や調停、裁判などの手続きの代理ができますので、時間や労力などの負担の大幅な軽減につながるでしょう。

60分無料

5、まとめ

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めていくことになります。ただし、遺言書の内容が絶対というわけではありません。そもそも遺言書の形式や内容に不備があれば遺言書自体が無効になるケースもありますし、形式的に有効な遺言書であったとしても内容が著しく不公平であれば遺留分侵害額請求により金額的に修正されるケースもあります。

弁護士であれば、見つかった遺言書の内容に応じて、ご相談者さまにとって最適な解決法をご提案することが可能です。遺言書が見つかったときは、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺言)

-

2025年01月09日

- 遺言

- 相続

- 遺言書がある場合

遺言書を残して亡くなった方がいた場合、原則として、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていくことになります。遺言書がある場合の相続には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。

また、遺言書の内容が不公平な内容であった場合、遺留分侵害額請求ができる可能性もあります。この遺留分侵害額請求には、期限が設けられていますので、遺留分の侵害を知ったときは早めに行動することが大切です。

今回は、遺言書がある場合の相続の進め方と不公平な遺言への対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2023年12月05日

- 遺言

- 負担付遺贈

負担付遺贈とは、財産を譲り渡す代わりに、遺贈を受ける人に対して、一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。自分が亡くなった後、妻の世話やペットの飼育を頼みたいという希望がある場合など、負担付遺贈を利用することによって、希望をかなえることができる可能性があります。

ただし、負担付遺贈をする場合には、いくつか注意すべきポイントがありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。

本コラムでは、負担付遺贈の概要や作成時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2023年03月14日

- 遺言

- 公正証書遺言

- もめる

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べてトラブルになるリスクが低い遺言書だと言われています。

しかし、公正証書遺言であっても、遺言書の形式や内容によっては相続人同士でトラブルになる可能性もありますので、公正証書遺言の作成をお考えの方は、遺言書が無効にならないようにするためのポイントを押さえておくことが大切です。

今回は、将来の遺産相続トラブルを防止するため、公正証書遺言作成のポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺言

- 遺言書がある場合の相続の進め方は? 不公平な遺言への対処法も解説