- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産分割

- 代襲相続はトラブルになりがち? 注意すべきポイントや対処法を解説

遺産相続コラム

代襲相続はトラブルになりがち? 注意すべきポイントや対処法を解説

- 遺産分割

- 代襲相続

- トラブル

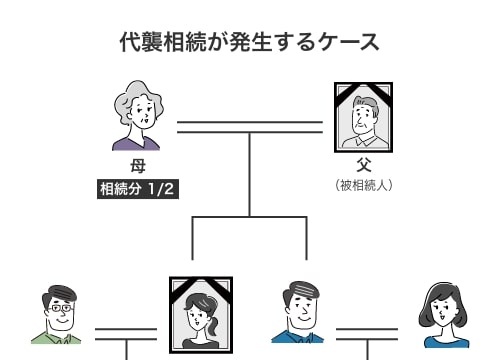

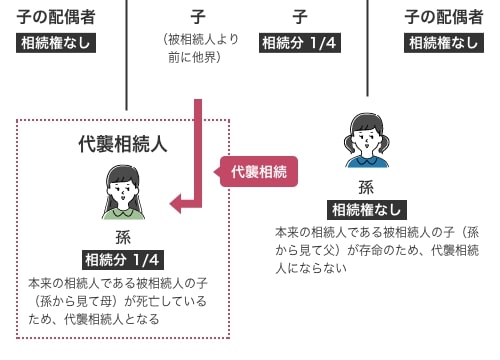

被相続人(亡くなった方)よりも先に、その方の相続権を持つ子どもや兄弟姉妹が死亡している場合などのケースでは、代襲相続が発生します。

代襲相続によって相続人になった方(代襲相続人)と他の相続人は疎遠なケースが多いため、通常の遺産相続よりもトラブルのリスクが高い点に注意が必要です。遺産相続においては、弁護士のサポートを受けながら、スムーズな遺産分割を目指しましょう。

本コラムでは、代襲相続に関するトラブルについて、具体例・注意点・予防策・対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、代襲相続で起こりやすいトラブルの具体例

代襲相続とは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失ったときに、その子どもが代わりとなって相続権を取得する制度のことをいいます(民法第887条第2項、第3項、第889条第2項)。

代襲相続によって相続人となった被相続人の孫や甥・姪などは、他の相続人と疎遠であるケースが多いです。そのため代襲相続が発生した場合には、通常の相続に比べてトラブルのリスクが高いと考えられます。

代襲相続について起こりやすいトラブルとしては、以下の例が挙げられます。

-

(1)そもそも代襲相続が生じることを知らない

代襲相続という制度自体を相続人が知らず、代襲相続人を参加させずに遺産分割を行ってしまうケースがあります。

遺産分割には代襲相続人を含めた相続人全員の参加が必要であり、代襲相続人が参加せずに行われた遺産分割は無効です。

つまり、遺産相続が始まったときは、すべての相続人を正しく特定する必要があります。そのための時間がないという方は、弁護士に依頼してサポートを受けるとよいでしょう。 -

(2)代襲相続人を無視して遺産分割が行われる

代襲相続のことを知っていたとしても、疎遠である代襲相続人を無視して、他の相続人だけで遺産分割を行ってしまうケースも見受けられます。

この場合も、「すべての相続人が参加していない遺産分割」として無効となります。 -

(3)代襲相続人と他の相続人が強く対立する

代襲相続人と他の相続人が疎遠である場合、遺産(相続財産)の配分を巡って激しく対立するケースが珍しくありません。

近しい相続人同士の間で遺産分割を行う場合よりも、代襲相続が発生している場合の方が、遺産分割トラブルのリスクは高いと考えられます。 -

(4)遠方に住んでいる代襲相続人と連絡がとれない

代襲相続人が遠方に居住しており、他の相続人は連絡先を把握していないというケースもあります。

この場合、戸籍の附票から住所を調べるなどして、代襲相続人の連絡先を突き止めなければなりません。どうしても連絡がとれない場合は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てることも考えられます(民法第25条第1項)。

連絡がとれない相続人がいる場合は、弁護士に相談して、どのように対応すべきかについてアドバイスを受けましょう。

2、代襲相続について注意すべきポイント

代襲相続が発生した場合には、以下の各点に注意して遺産分割を行いましょう。

-

(1)遺産分割には、代襲相続人も参加させる必要がある

遺産分割はすべての相続人が参加して行わなければなりません。ひとりでも参加していない相続人がいる場合、遺産分割は無効となります。

代襲相続人も相続人であるため、遺産分割には必ず参加させましょう。疎遠である、連絡先を知らないなどの理由で、代襲相続人を無視して遺産分割を行うことがあってはなりません。 -

(2)代襲相続人が未成年者の場合は、法定代理人が代わりに遺産分割へ参加する

代襲相続人が未成年者の場合は、法定代理人が代わりに遺産分割に参加します。

親が存命であればその親が、両親とも死亡している場合は未成年後見人を参加させなければなりません。 -

(3)遺産の内容を正しく把握する|開示を拒否されたら弁護士に相談を

遺産分割を行う前提として、遺産の内容を正しく把握しなければなりません。

しかし、一部の相続人が遺産を管理していて、他の相続人は遺産の内容を把握していないケースがよくあります。特に代襲相続人は、遺産を管理している相続人と疎遠なケースが多いため、遺産の調査に困難を強いられることが多いです。

まずは遺産を管理している相続人に対して開示を求め、拒否された場合や開示が不正確と思われる場合は、弁護士に調査を依頼しましょう。 -

(4)法定相続分を正しく計算する

代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(=死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った者)と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、人数によって法定相続分を按分(あんぶん)します。

<代襲相続における法定相続分の考え方>

被相続人が死亡した時点で、その子どもであるAがすでに死亡していた。Aには兄Bと弟C、さらに2人の子(D、E)がいた。被相続人に配偶者はいなかった。

相続人は、B・C・D・Eの4名(DとEは代襲相続人)。

被代襲者であるAの法定相続分は3分の1なので、DとEの法定相続分は各6分の1。

BとCの法定相続分は各3分の1となる。

遺産分割を行うのに先立ち、相続人の構成に応じて、法定相続分を正しく計算しましょう。

3、代襲相続に関するトラブルの予防策

代襲相続に関するトラブルを予防するためには、以下の対策を講じておきましょう。

-

(1)代襲相続人と相続人の間で、あらかじめ遺産相続について話し合う

代襲相続が生じることが分かったら、代襲相続人と他の相続人の間で連絡を取り合い、あらかじめ遺産相続についての話し合いを行っておくとよいでしょう。

事前に話し合っておけば、実際に遺産相続が始まった際にも慌てずに対処できるため、トラブルのリスクを抑えられます。また、継続的に代襲相続人と他の相続人が連絡を取り合っていれば、互いに連絡がつかなくなることも避けられるでしょう。 -

(2)被相続人に遺言書を作成してもらう

遺産分割の方法に関する対立を防ぐには、被相続人に遺言書を作成してもらうことが効果的です。遺言書によって遺産の分け方を決めておけば、相続人間の対立を予防することができます。

ただし、遺言書の内容や形式に不備があると、かえって相続トラブルを誘発することになりかねません。弁護士のアドバイスを受けながら、適切な内容・形式によって遺言書を作成しましょう。

4、代襲相続に関するトラブルが生じたときの対処法

代襲相続に関するトラブルが生じた際には、以下の方法によって解決を図りましょう。

-

(1)弁護士に遺産分割協議の代理を依頼する

代襲相続人と他の相続人がもめてしまった場合、当事者同士で話し合ってもなかなか解決への道は見えてきません。

当事者同士の話し合いがまとまらないときは、弁護士に遺産分割協議の代理を依頼しましょう。客観的な立場にある弁護士が相続人の間に入ることで、論点を整理した上で建設的な話し合いができるようになり、遺産分割トラブルの解決が近づきます。 -

(2)遺産分割調停・審判によって解決を図る

遺産分割協議の合意が困難な場合は、家庭裁判所の調停・審判を通じて解決を図りましょう。

遺産分割調停では、民間の有識者から選任される調停委員が、各相続人の主張を公平に聞いた上で調整を行い、和解(調停)の成立を目指します。

調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の方法を決定することになります。

遺産分割調停・審判において有利な結論を得るためには、ご自身の主張の妥当性を調停委員や裁判官に理解してもらうことが大切です。

弁護士を代理人に立てて、法的に説得力のある主張を行いましょう。

60分無料

5、まとめ

代襲相続が発生した場合、通常の遺産相続よりもトラブルが生じるリスクが高いと考えられます。弁護士のサポートを受けながら、スムーズな相続手続きの完了を目指しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。

遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言書の作成・相続放棄など、さまざまな相続手続きで幅広くサポートすることが可能です。また、グループ内に所属する税理士との連携により、相続税の申告や相続税対策についてもご相談いただけます。

お客さまの立場に寄り添いながら、経験・知見豊富な弁護士が丁寧にサポートいたしますので、遺産相続についてお悩みの方は、お気軽にベリーベスト法律事務所へご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産分割)

-

2025年12月15日

- 遺産分割

- 隠し子

- 相続

親が亡くなったあとに、知らされていなかった「隠し子」の存在が明らかになることがあります。こうしたケースで「隠し子にも相続権があるのか」と戸惑うご家族も少なくありません。

結論から言うと、被相続人(亡くなった方)から認知されている場合、隠し子であっても相続人です。ただし、血縁上は親子であっても相続人とならない例外も存在し、個別の状況によって対応が異なります。

今回は、隠し子がいた場合の相続について、例外となるケースや、具体的な相続手続きの流れを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。 -

2025年09月11日

- 遺産分割

- 再転相続

法定相続人が相続の承認、または相続放棄の意思表示をすることなく熟慮期間中に亡くなった場合、再転相続が発生します。

再転相続は、遺産分割が完了する前に次の相続が発生する数次相続とは異なり、まず当初の相続についての承認または相続放棄を検討しなければなりません。また、再転相続の状況によっては、熟慮期間中であっても相続放棄が認められないケースもありますので、注意が必要です。

今回は、再転相続とは何か、再転相続が発生する具体的なケースや熟慮期間の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年03月19日

- 遺産分割

- 同時死亡の推定

交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。

交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産分割

- 代襲相続はトラブルになりがち? 注意すべきポイントや対処法を解説