- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 実家を相続する流れとは? 兄弟間で相続するポイントや注意点

遺産相続コラム

実家を相続する流れとは? 兄弟間で相続するポイントや注意点

- 遺産を受け取る方

- 実家

- 相続

両親が亡くなった後に、実家の土地や建物をどう相続するかは、多くの方にとって悩ましい問題です。

たとえば、思い入れのある実家を残したいと思っても、誰か住むのかで揉めてしまうケースや、相続後の管理に多大な労力を要するケースが少なくありません。

実家の土地や建物が相続財産にある場合は、各選択肢のメリット・デメリットを踏まえて、家族にとってどのような形が望ましいかをよく検討しましょう。

本コラムでは、実家の土地や建物を相続する際の基礎知識や手続きの流れ、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、兄弟間で実家を相続する場合の基礎知識

両親が亡くなると、子どもが全員独立している場合には、実家に住む人がいなくなります。このような状況では、実家をどのように遺産分割するかが悩ましいところです。

まずは、兄弟姉妹(=亡くなった方の子ども)の間で実家を相続する際の基礎知識として、以下の3点を確認しておきましょう。

-

(1)相続人の調査方法|すべての相続人を漏れなく調査する

実家の遺産分割を行うに当たっては、まず相続人を調査する必要があります。1人でも相続人の把握漏れがあると、遺産分割がやり直しになってしまうので、漏れなく相続人を確定しましょう。

相続人は、戸籍謄本(または除籍謄本・改製原戸籍謄本)をたどって調査します。弁護士にご依頼いただければ、スムーズに戸籍謄本等を取得して、相続人を漏れなく調査します。 -

(2)法定相続分の計算方法

被相続人(亡くなった方)の子どもが相続人である場合、法定相続分のパターンは以下のいずれかとなります。

① 被相続人の配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者の相続分が2分の1、子どもの相続分も2分の1です。

子どもが複数いる場合は、2分の1の相続分を人数で按分します。

(例)

配偶者と子ども2人が相続人の場合

→配偶者:2分の1、子ども:4分の1ずつ

② 被相続人の子どもだけが相続人の場合

子どもの間で、人数に応じて相続分を按分します。

(例)

子ども3人が相続人の場合

→各相続人の相続分は3分の1ずつ

③ 代襲相続人がいる場合

代襲相続人とは、被相続人が死亡したとき、本来相続人となるはずであった人がすでに死亡しているなどの理由で、その代わりに相続人となった子どもなどのことをいいます。

代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぎます。

代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を人数で按分します。

(例)

子ども2人と、孫2人(=死亡した子どもの長男、次男)が相続人の場合

→子ども:3分の1ずつ、孫:6分の1ずつ -

(3)実家の分割方法|代償分割・換価分割・共有分割

実家の土地・建物を遺産分割する方法は、主に以下の3種類です(建物は通常物理的に分割できないため、現物分割を除く)。

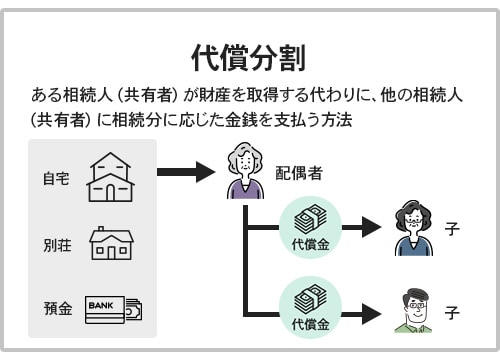

① 代償分割

相続人のうち1人が実家の土地・建物を相続し、代わりに他の相続人へ代償金を支払います。

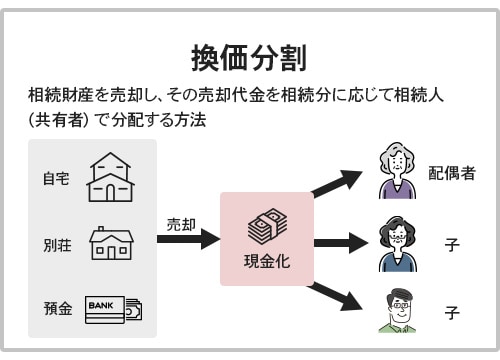

② 換価分割

実家の土地・建物を売却して、代金を相続人間で分割します。

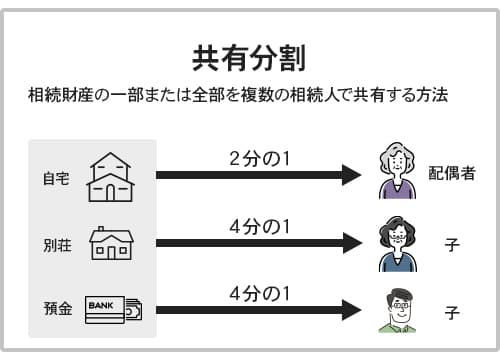

③ 共有分割

複数の相続人が実家の土地・建物を共有します。

共有分割は実家の土地・建物の活用を巡るトラブルの原因になり得るため、代償分割と換価分割のいずれかを選択することをおすすめします。

60分無料

2、不動産の相続手続きの流れ

実家の土地・建物を含む不動産の相続手続きは、以下の流れで行います。スケジュールを立てて、計画的に相続手続きを進めましょう。

-

(1)遺言書の有無の確認

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って不動産を含む遺産を分け合うことになります。まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書は、被相続人が自ら保管している場合もありますが、法務局(遺言書保管所)や公証役場が保管している場合もありますので、心当たりのある場所を漏れなく探しましょう。 -

(2)相続人・相続財産の調査

遺産分割を行う前に、相続人および相続財産を調査・確定することが必要です。

相続人については前述のとおり、戸籍謄本等を取り寄せて確認しましょう。

相続財産は、被相続人から聞いていた情報や遺品などを手掛かりに探します。不動産については、所在地の市区町村役場で名寄帳(なよせちょう)を取得すると、確認できます。 -

(3)相続放棄・限定承認|遺産総額がマイナスの場合など

被相続人が借金を負っており、遺産総額がマイナスである場合などには、相続放棄や限定承認を検討しましょう。

- 相続放棄:遺産を一切相続しない旨の意思表示

- 限定承認:遺産のうち資産を相続し、債務は資産額の限度でのみ相続する意思表示

相続放棄と限定承認は、いずれも家庭裁判所に申述書を提出して行う必要があります。相続放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。

相続放棄と限定承認の期限は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です(民法第915条第1項)。期限に間に合うように、早めに準備を進めましょう。 -

(4)遺産分割

相続人と相続財産が確定できたら、不動産を含む相続財産の分け方を遺産分割協議で話し合います。合意がまとまったら、相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を通じて遺産分割の方法を決めます。 -

(5)相続登記・相続税申告

遺産分割の内容が確定したら、不動産については法務局で相続登記の手続きを行いましょう。令和6年(2024年)4月1日以降は相続登記が義務化され、所有権の取得から3年以内に相続登記を行うことが必須となりました。

また、相続財産等の総額が基礎控除額を超える場合は、税務署に対する相続税の申告が必要です。相続税の基礎控除額は以下の式で算出します。礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減を受ける場合も、相続税の申告が必要となる点にご留意ください。

3、実家を相続するメリット

ご自身が実家の相続を希望するかどうかは、メリット・デメリットの両面を考慮して判断しましょう。実家の土地・建物を相続することには、主に以下のメリットがあります。

-

(1)「家」の後継者として認められやすい

実家を相続することは、いわゆる「家」の後継者の象徴として捉えられがちです。

伝統ある家系である場合や、地方部など「家」の考え方が色濃く残っている場合は、実家を相続することにより、家庭の内外で後継者として認められやすくなる面があります。 -

(2)売却して利益を得られる可能性がある

実家の土地・建物に一定の市場価値がある場合は、売却によって利益を得られる可能性があります。管理の負担などと天秤にかけて、売却のメリットが上回る場合は、実家の相続を希望することも有力な選択肢でしょう。

4、実家を相続するデメリットと注意点

これに対して、実家を相続することには以下の注意点やデメリットが存在します。特に遠方の物件や古い物件の場合、相続によって大きな経済的負担が発生する可能性があるので要注意です。

-

(1)住んでいないと管理が大変

実家に自ら住まない場合は、建物の管理が非常に大変です。適切に管理しないと近隣トラブルの原因となるので、特に遠方の場合は注意を要します。

-

(2)維持に多額の費用がかかる

実家の土地・建物を維持するためには、毎年固定資産税の負担が発生します。また、実家の建物は築年数が古いケースも多く、古い建物は維持管理に多額の修繕費用がかかります。

また、家の管理を管理会社に委託した場合も、長期間にわたると経済的負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。 -

(3)売却したくても、買い手が付かない場合がある

将来的に実家を売却したいと思っても、地域によっては買い手が見つからない場合があります。実家を相続するかどうか検討する際には、物件の立地についても考慮して判断しましょう。

-

(4)他の相続人に代償金を支払う場合が多い

市場価値のある実家の土地・建物を単独で相続する場合は、他の相続人から代償金の支払いを求められることが多いです。手元に十分な資金がない場合は、借り入れなどによって代償金を調達しなければなりません。遺産分割の際には、代償金を調達するめどが立つかどうかについても検討しましょう。

5、遺産相続のことで弁護士に相談すべきケース

相続については、さまざまなトラブルが発生することがあります。

- 兄弟間で遺産の分け方について揉めてしまった

- 相続財産が多岐にわたり、調査が大変

- 亡くなった親が再婚を繰り返しており、相続人が多岐にわたる

- 遺言書が偽造された可能性がある

- 偏った内容の遺言書が作成され、遺産をほとんどもらえなかった

- 亡くなった親が多額の借金を負っていた

上記の例に限らず、相続に関するトラブルが発生した場合は、お早めに弁護士へご相談ください。法的な観点から検討を行い、スムーズな解決をサポートいたします。

60分無料

6、まとめ

亡くなった親の実家を相続するとき、メリットだけでなくデメリットもあります。トラブルが生じるケースも少なくないため、事前にどのような注意点があるのかを知っておくことが大切です。

実家を相続すべきかどうか悩んでいる方や、遺産相続について兄弟間で揉めてしまいそうな方は、早めに弁護士のアドバイスを求めましょう。弁護士は、ご家庭のご事情やご希望を踏まえて検討を行い、スムーズかつ適切な遺産相続をサポートいたします。

ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。遺産相続専門チームに所属する経験・知見豊富な弁護士が、必要に応じてグループ内の税理士など他士業とも連携することが可能です。

スムーズに問題を解決できるように尽力いたしますので、実家の相続に関するお悩みや、その他相続に関することでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)

-

2025年12月11日

- 遺産を受け取る方

- マンション

- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。

適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年11月27日

- 遺産を受け取る方

- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。

相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -

2025年11月19日

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 実家を相続する流れとは? 兄弟間で相続するポイントや注意点