- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分の時効はいつまで? 時効について何に気を付けたらいい?

遺産相続コラム

遺留分の時効はいつまで? 時効について何に気を付けたらいい?

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分

- 時効

相続の際、他の相続人に対する遺贈や生前贈与などが行われて、想定していたよりも遺産(財産)を取得できなかった、という事態になることがあります。そのような場合には、「遺留分侵害額請求」を検討しましょう。

ただし、遺留分侵害額を請求する権利には、消滅時効があります。権利を行使せずに長期間が経過してしまうと、ご自身の遺留分を確保できなくなってしまうおそれがある点に注意してください。

遺留分侵害額請求権を行使する際に、時効消滅しないようにするためには、一定の手続きが必要となります。遺留分侵害額請求を検討している方は、お早めに、弁護士にご相談ください。

本コラムでは、遺留分侵害額請求権の消滅時効期間や消滅時効の完成を阻止する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺留分とは?

遺言書や生前贈与によって偏った遺産配分がなされて、不利益を被った法定相続人は、遺留分に基づく金銭的な補償を受けられる可能性があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、相続などによって取得できる財産の最低保障額です(民法第1042条第1項)。

具体的には、以下に挙げる基礎財産の総額に対して遺留分割合を乗じた金額が、各法定相続人の遺留分額となるのです(民法第1043条第1項、第1044条第1項、第3項)。

<遺留分の基礎財産>

遺留分の基礎財産=被相続人(亡くなった方)が相続開始の時において有した財産の価額+被相続人が贈与した財産の価額-債務の総額

被相続人が相続開始の時において有した財産

● 遺贈

被相続人の遺言によって贈与された財産

● 法定相続人に対する生前贈与

相続開始前10年以内に行われた贈与で、特別受益にあたるもの。ただし、贈与当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合は、10年以上前の贈与についても算入。

● 法定相続人以外の者に対する生前贈与

相続開始前1年以内に行われた贈与。ただし、贈与当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合は、1年以上前の贈与についても算入。

<遺留分割合>

- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1

- それ以外の場合:法定相続分の2分の1

相続・遺贈・生前贈与によって取得できた財産が遺留分額を下回った場合には、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます(民法第1046条第1項)。

なお、令和元年6月30日以前に発生した相続については、旧民法における「遺留分減殺請求」の規定が適用されて、財産の現物返還によって精算されることが原則となります。

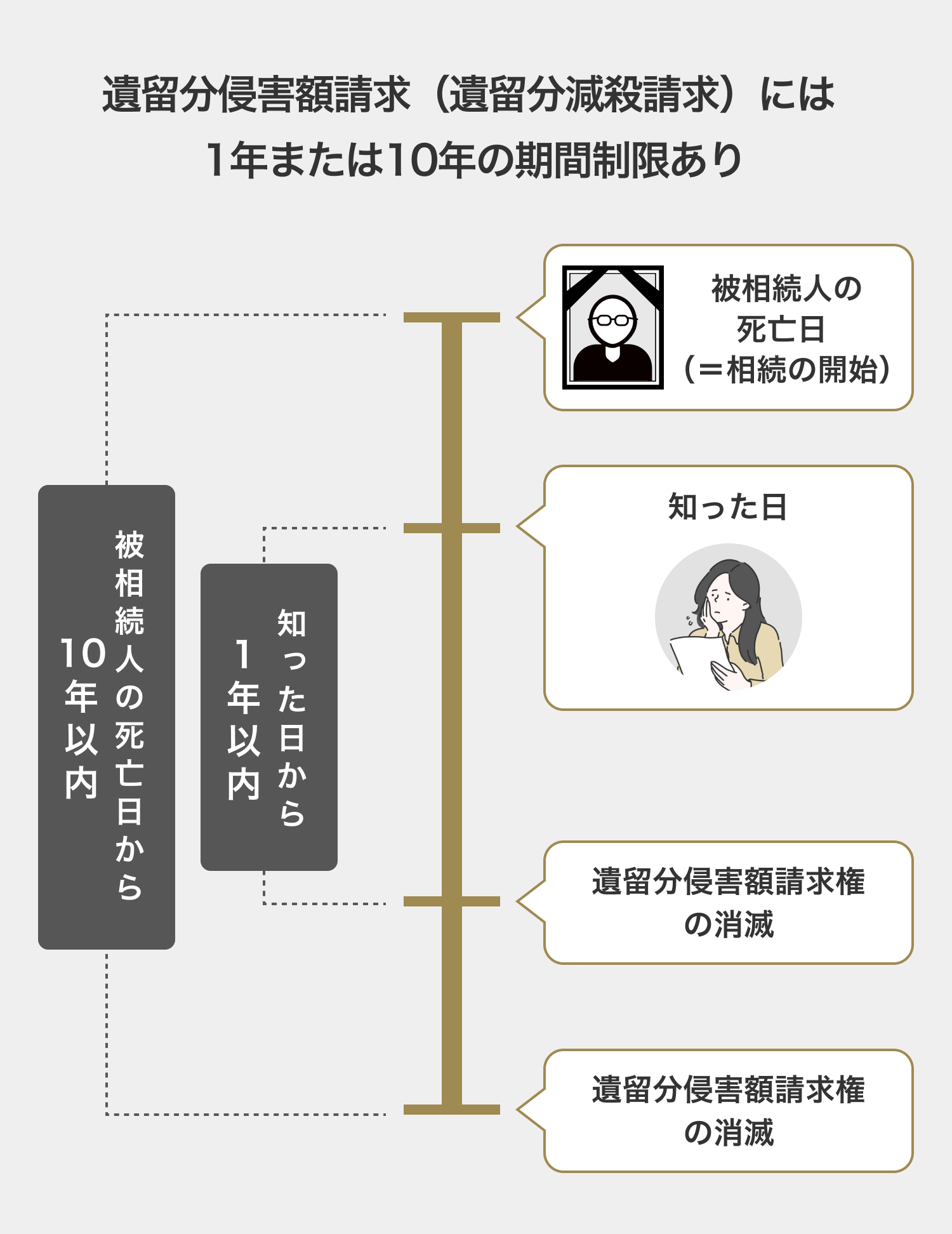

2、遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求には以下のとおり、「消滅時効」と「除斥期間」が設けられています。

期間経過(完成)後、遺留分侵害者が時効を援用することにより、遺留分権利者の遺留分侵害額請求権が消滅します。遺留分権利者は、時効の完成猶予または更新によって完成を阻止できます。

● 除斥期間

期間経過後、自動的に遺留分権利者の遺留分侵害額請求権が消滅します。遺留分侵害者による援用は不要で、遺留分権利者は権利の消滅を阻止することができません。

-

(1)相続の開始・遺留分を侵害する贈与などを知った時から1年|消滅時効

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時点から1年が経過すると、時効により消滅します。

たとえば、遺言無効を主張して争っている最中に協議や調停などが長引くことで、遺留分侵害額請求の消滅時効が完成してしまう場合があります。

このような事態を防ぐためには、遺言無効の争いが続いている最中であっても、ひとまずは内容証明郵便などで遺留分侵害額請求を行い、消滅時効の完成を阻止することが必要になるのです。 -

(2)相続開始の時から10年|除斥期間

遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年が経過すると、除斥期間により消滅します。

消滅時効とは異なり、除斥期間による遺留分侵害額請求の消滅は阻止できません。

たとえば、長年音信不通だった相続人が、被相続人が亡くなったことを知らないままに10年が経過してしまった場合には、除斥期間により遺留分侵害額請求が消滅するのです。 -

(3)遺留分に関する請求後の消滅時効

上記の消滅時効が完成する前、または除斥期間が経過する前に遺留分侵害額請求を行った場合、「債権一般の消滅時効期間」が新たに進行することになります。

債権一般の消滅時効期間は、相続開始のタイミングに応じて異なります。

令和2年4月1日に改正民法が施行され、消滅時効に関する規則が変更されたことが理由です。- 令和2年3月31日以前に相続が開始した場合:消滅時効の中断(現行民法では「更新」)をした時点から10年

- 令和2年4月1日以降に相続が開始した場合:消滅時効の更新をした時点から5年

60分無料

3、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の消滅時効完成を防ぐ方法

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)を行使するために、まず相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時点から1年が経過する前に遺留分を主張するなどして、請求権を行使してください。行使方法は口頭でも可能ですが、トラブル防止のため、通常は、内容証明郵便を利用します。遺留分を主張してから、債権一般の時効消滅を防ぐには、時効の「完成猶予」または「更新」の手続きを取る必要があります。

なお、令和2年3月31日以前に相続が発生した場合には、消滅時効完成を防ぐ方法は、時効の「停止」または「中断」となります。

-

(1)時効の完成猶予・停止|一時的に消滅時効完成を阻止

時効の完成猶予・停止とは、消滅時効期間の進行を一時的に停止させ、時効の完成を先延ばしにすることを意味します。

時効の完成猶予・停止が認められるのは、以下のいずれかの事由が発生した場合です。

<時効の完成猶予事由>(令和2年4月1日以降に相続が開始した場合)- 裁判上の請求

- 支払督促

- 和解

- 調停

- 倒産手続参加

- 強制執行

- 担保権の実行

- 競売

- 財産開示手続

- 第三者からの情報取得手続

- 仮差押え、仮処分

- 内容証明郵便などによる履行の催告(6か月間のみ)

- 協議の合意

<時効の停止事由>(令和2年3月31日以前に相続が開始した場合)

- 天災地変など

- 内容証明郵便などによる履行の催告(6か月間のみ)

-

(2)時効の更新・中断|消滅時効期間をリセット

時効の更新・中断とは、消滅時効期間をリセットして、ゼロからカウントし直すことを意味します。

時効の更新・中断が認められるのは、以下のいずれかの事由が発生した場合です。

<時効の更新事由>(令和2年4月1日以降に相続が開始した場合)- 裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加をした後で権利が確定したこと

- 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続が終了したこと

- 権利の承認(=債務の承認)

<時効の中断事由>(令和2年3月31日以前に相続が開始した場合)

- 裁判上の請求

- 差押え、仮差押え、仮処分

- 債務の承認

-

(3)消滅時効完成を阻止した後、解決までの流れ

上記の各方法によって消滅時効の完成を阻止したら、相手方との間で遺留分の精算に関する協議を開始します。

互いに主張を提示し合ったうえで、双方が受け入れ可能な妥協点を探っていくことになるでしょう。

もし遺留分に関する協議がまとまらない場合には、調停または訴訟へと移行します。調停不成立となっても審判に移行することはありません。

調停では、調停委員が双方の主張を公平に聞き取ったうえで、調停案への合意を目指します。

裁判官の作成・提示する調停案に当事者双方が同意すれば、調停は成立です。

訴訟では、裁判所の公開法廷において、遺留分侵害額請求権の存否および金額を争います。

請求する側は、遺留分の基礎財産の内容および金額などを、証拠によって立証しなければなりません。

協議・調停・訴訟によって遺留分侵害額請求権が確定したら、その内容に従って遺留分の精算を行います。

もし相手方が支払いに応じない場合、裁判所に強制執行を申し立てて債権回収することになるでしょう。参考:遺産分割の調停と審判

4、遺留分侵害額請求に関する注意点

遺留分侵害額請求を行うにあたっては、以下のポイントに注意が必要です。

いずれも法的に複雑な問題を含むため、遺留分侵害額請求を行う際には、弁護士に相談することをおすすめします。

-

(1)相続財産・生前贈与を漏れなく調査・把握する

遺留分侵害額として請求できる金額は、相続財産・遺贈・生前贈与から構成される基礎財産の総額によって左右されます。

特に、相続財産や他の相続人に対する生前贈与については、どれだけ細かく調べて網羅的に把握できるかが重要なポイントになります。

調査の綿密さがそのまま請求額・回収額に反映されるため、弁護士のサポートを得ながら、徹底的に調査しましょう。 -

(2)不動産・非上場株式は価値評価が問題になる

遺留分の基礎財産の中に不動産や非上場株式が含まれている場合、財産の価値評価が問題となります。

預貯金や現金などとは異なり、不動産や非上場株式には客観的な価格が存在しないため、どのような評価手法を選択するかによって最終的な評価額が変わります。

遺留分侵害額請求を行う立場としては、「少しでも評価額を高くしたい」と希望するものでしょう。

そのため、弁護士・不動産鑑定士・公認会計士などの専門家と協力しながら、財産の評価方法について検討することをおすすめします。 -

(3)遺産分割請求権・相続回復請求権との違い

遺留分侵害額請求権と混同されがちな権利として、「遺産分割請求権」および「相続回復請求権」が挙げられます。

● 遺産分割請求権

他の相続人に対して、遺産分割協議による遺産の分割を請求できる権利です(民法第907条)。

消滅時効や除斥期間は設けられていません。

● 相続回復請求権

相続人ではないにもかかわらず、相続人であるかのように遺産を管理・処分している者に対して、相続権の侵害行為の停止・予防などを請求できる権利です(民法第884条)。

相続回復請求権の消滅時効は、相続権侵害の事実を知った時から5年を経過すると完成します。

また、相続開始の時から20年が経過すると、相続回復請求権は除斥期間によって消滅します。

どの権利を行使すべきかについては、相続人の置かれている状況によって異なります。

弁護士であれば、依頼者の事情をふまえたうえで、適切な判断をすることができます。

60分無料

5、まとめ

遺留分権利者の方が、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行うことを検討する場合、消滅時効や除斥期間によって権利が消滅しないよう、注意が必要です。遺留分の侵害などを知ってから遺留分を主張すべき時期までの期間は1年しかありません。

消滅時効については、完成猶予(停止)または更新(中断)によって完成を阻止することができます。

弁護士に相談したうえで、早めに手続きを行いましょう。

ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関するご相談を幅広く承っております。

遺留分侵害額請求をご検討中の方や、その他の遺産相続に関するトラブルにお悩みの方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)

-

2026年01月07日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分

- 計算

生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。

遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。

本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年10月15日

- 遺留分侵害額請求

- 遺言書

- 全財産

- 無効

「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?

遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。

本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年07月23日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分侵害額請求

- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。

本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分の時効はいつまで? 時効について何に気を付けたらいい?