- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺言

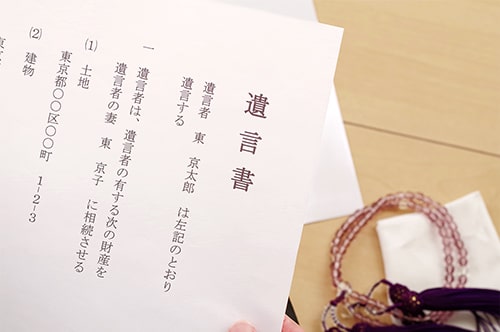

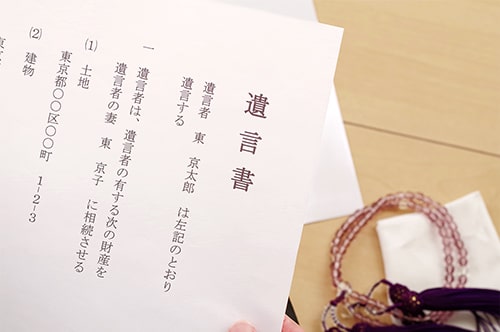

- 認知症の親が残した遺言書でトラブル発生! 遺言は有効か無効か

遺産相続コラム

認知症の親が残した遺言書でトラブル発生! 遺言は有効か無効か

- 遺言

- 遺言書

- 認知症

- トラブル

認知症だった父親や母親が遺言書を残していた場合、「遺産相続はその遺言内容に沿って進めなければならないのか」「そもそも有効なのか」と疑問を抱く方は少なくありません。また、遺言書の内容をもとに、相続人同士でトラブルになることもあります。

遺言書の効力については、認知症が相当程度まで進行していた場合、遺言者の判断能力が欠如していたとして、無効になる可能性があります。

本コラムでは、認知症の父親や母親が遺言を残していたときに無効になり得るケースと相続人がとるべき対応について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、認知症の親が書いた遺言書は有効? 無効?

そもそも親が認知症だった場合、「残された遺言書は有効なのか」と疑問に思う方もいます。まず、認知症だからといって、遺言書がすぐさま無効になるわけではありません。

遺言をするには「遺言能力」が必要です。遺言能力とは、自分の行う遺言の意味を理解し、その結果を弁識することができる意思能力です。高齢者が認知症になっていても、軽度認知症で、遺言の内容を理解し、そこから導かれる結果を認識できているならば、有効な遺言ができます。

後見開始の審判がなされ、成年後見人がついているなどしても、一定程度遺言能力が回復したら、遺言書を作成することが可能です。ただし、その場合には、2人以上の医師が立会いをしなければなりません(民法973条)。

また、遺言能力の有無とは別に、後見人が選任されている場合において、後見の計算が終了する前に後見人や後見人の配偶者、後見人の子ども、孫などの直系卑属に利益となる遺言をしたときは無効となります(民法966条)。

認知症の親が残した遺言書が無効ではないかと疑われる場合には、裁判所で遺言書が無効であることの確認をしてもらうことが必要です。そのためには、遺言無効確認調停を申し立て、そこで調わなければ、遺言無効確認訴訟を提起しなければなりません。

60分無料

2、遺言書が無効になる6つのケース

認知症の方が作成したものを含め、一般的に遺言書が無効になり得るのは、以下のようなケースです。

【●認知症がひどく、最低限の意思能力すら失われている】

認知症の程度が進み、本人の意思能力が失われて遺言の意味すら認識できない状態で作成されたなら、意思能力のない者のした意思表示は無効であるため、その遺言は無効です。

過去の裁判例において、公証役場で公証人に作成してもらった「公正証書遺言」でも、上記のような理由から無効と判断された例があります。

たとえば本人が寝たきりになっていてほとんど発語もせず、自分では日常生活に必要なことをほとんど何もできなくなっていた状態であれば、不動産や預貯金など自己の財産についての細かい分け方を指定する遺言を行う能力はなかったと考えられるでしょう。

【●遺言の内容が公序良俗に反する】

本人に意思能力がある状態でも、遺言内容が不倫関係を継続させることを目的とするなどの公序良俗に反する場合には、遺言書は無効になります。

【●遺言書の内容に「要素の錯誤」があった】

遺言書の内容について、その錯誤がなかったならば、本人はそのような遺言をしなかったであろうと考えられ、かつ、一般人もその意思表示をしなかったであろうと考えられるほどに重要な点に、真意と異なる内容がある場合には、無効と判断されます。

【●周囲が遺言を偽造・変造した】

本人が有効な遺言書を作成したとしても、同居の親族などが内容を書き換えた場合、書き換え後の遺言書は無効です。また、本人が遺言書を作成できる程度の意思能力を残していても、本人が遺言書を書いていないのに、周囲が勝手に本人名義の遺言書を偽造すれば、その遺言は無効です。

本人が認知症の場合、本人が遺言書を適切に管理できないので、同居の親族などが遺言書を偽造したり変造したりするケースがあります。たとえば、本人が文字を書けなくなっているのに遺言書が残されている場合などがあります。その場合には、偽造や変造の事実を裁判で証明することにより、遺言が無効であると判断されるでしょう。

【●遺言の方式を満たしていない】

遺言には厳格な方式が定められています。特に本人が全文自筆で作成する「自筆証書遺言」の場合、方式を満たしておらず、遺言が無効になる例があります。明確な方式違背は遺言書を見ると明らかなので、比較的容易に立証できるでしょう。

公証役場で公証人に作成してもらった「公正証書遺言」でも、件数は少ないものの、遺言の方式を満たしておらず無効と判断された裁判例もあります。ただし、軽微な誤りである場合には、できる限り無効としない方向での解釈が許される場合もあります。

【●詐欺・強迫による遺言の取り消し】

無効になる場合とは異なりますが、次のようなケースでも遺言の効力を否定することが可能です。

すなわち、認知症の親と子どもの家族が同居している場合などには、子どもやその配偶者などの親族によって詐欺や強迫が行われ、父母の意思に反して無理やり遺言書を書かせるケースもゼロではありません。

その場合、詐欺や強迫の事実を証明することによって、遺言を取り消すことができます。

3、遺言書が無効である確認を求める「遺言無効確認手続き」の流れ

認知症の父親あるいは母親が残した遺言書の無効を求めるにはどのようにすればよいのか、遺言無効確認訴訟の流れをご説明します。

-

(1)遺言無効確認調停

遺言無効確認調停とは、家庭裁判所で裁判官、調停委員の関与のもと、遺言書の有効性について他の相続人と話し合うための手続きです。遺言書が無効であることについて、関係者による話し合いが折り合わなければ、まずは遺言無効確認調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法257条1項)。これを調停前置主義といいます。

遺言無効確認調停における話し合いで、相手が遺言書を無効とすることに納得すれば、遺言書が無効であると確認されます。相手が納得しない場合には、調停は不成立です。

なお、多くの場合、無効原因について関係者の間での話し合いが調わないからこそ裁判手続きを利用するに至っているため、当初から遺言無効確認調停を提起しても、裁判所の判断で調停に付さずにそのまま訴訟が行われることもあります(家事事件手続法257条2項但書)。 -

(2)遺言無効確認訴訟の提起

遺言無効確認訴訟とは、遺言が無効であることの確認を裁判所に対して求める手続きです。遺言無効確認調停が不成立となった場合には、遺言無効確認訴訟を提起することができます。

遺言無効確認訴訟は、家庭裁判所ではなく地方裁判所に提起します。

被告(訴訟の相手方)は遺言が有効であると主張している相続人や受遺者ですが、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者を被告とします。

遺言無効確認訴訟では、遺言が無効となる原因事実を主張、立証することが必要です。具体的な無効原因は、上記1をご参照ください。遺言の無効原因を立証すると、判決によって遺言が無効であることを確認してもらえます。そうなると、遺言は効力を有しないので、法定相続人や受遺者などが遺産分割協議を行い、遺産を分けることができるようになります。

なお、遺言無効確認訴訟には時効がありません。遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)などとは異なり、いつまででも提訴することは可能です。しかし、時期が遅れると無効であることの証明が難しくなりますし、取り戻すべき相続財産が失われてしまう可能性が高まるため、遺言が無効であると考えるなら、早めに裁判手続きをとるべきといえます。 -

(3)遺言無効確認訴訟の審理

遺言無効確認訴訟の審理では、当事者(遺言の無効を主張する側と有効であると主張する側)がお互いに主張と立証活動を行います。

このとき、父親あるいは母親の認知症の程度がひどいなどの理由から、遺言書が無効であると証明できれば、判決で遺言を無効と確認してもらうことが可能です。

たとえば遺言能力の欠如を理由として遺言が無効であることを立証する際には、遺言書の記載内容、手元のカルテや診断書などの資料、証人尋問の結果などが証拠となります。また、裁判所からの「文書送付嘱託」という手続きによって、入院先の病院や施設から医療記録を取り寄せるケースもあります。

残された遺言書が自筆証書遺言の場合には、筆跡鑑定が行われる可能性もあるでしょう。 -

(4)遺言無効訴訟の判決

すべての主張と立証が終わったら、裁判所が判決を下します。

判決によって遺言が無効であると確認されたら、遺言書は効力を有しないものとして扱われます。

判決で遺言が無効と確認されたら、その後、相続人や受遺者は遺産分割協議を行って相続財産の分割方法を決定しなければなりません。遺言書が無効になっても相続財産の分割方法は決まらないので、どうやって遺産を分けるかは改めて話し合わないといけないのです。

遺言無効確認調停の申し立て、同訴訟の提起を行うと、すべての相続手続が終了するまでに相当長い時間がかかります。

4、遺言無効確認訴訟を提起する場合の必要書類

遺言無効確認訴訟は、簡単な裁判ではありません。

勝訴するためには、綿密な準備と法的に適切な主張・立証が必要です。たとえば、遺言能力の欠如を理由とする遺言の無効を求める場合、提訴前に、以下のような資料をそろえましょう。

-

(1)認知症の被相続人の医療記録や介護記録

亡くなった父や母にすでに遺言能力が失われていたために遺言が無効であると主張するならば、遺言当時の被相続人の状態を立証する必要があります。

当時の家族による看護記録、要介護認定の記録などの資料を探し出し、病院からは医療記録(カルテ、診断書)や看護記録、介護施設からは介護記録を取り寄せましょう。

要介護認定を受けたときに主治医に意見書を作成してもらった場合にはその意見書の控えを探し出し、認定調査票などの資料もあれば用意すべきです。

また、意思能力の程度をはかるには「長谷川式簡易知能評価スケール」という指標が有効です。これは、認知症の有無や程度を点数によって判断するための指標です。

30点満点で、一般的には21点以上が正常、20点以下は認知症の疑いがあるとされ、点数が低くなるほど認知症の程度が高いとされます。

この長谷川式簡易知能評価スケールで低い点数になると、遺言能力が疑わしいとされ得るので、裁判でも有効な資料となります。 -

(2)筆跡鑑定について

認知症の方が遺言をした場合、遺言者と同居していた家族などが遺言を偽造したことが疑われるケースもあります。

その場合には、遺言書が本人以外の者によって書かれた事実の証明のため、筆跡鑑定を行います。筆跡鑑定のためには、被相続人が実際に書いた文字と遺言書の文字を比べる必要があるので、提訴前に、被相続人が文字を書いた書類を探しておきましょう。

自分たちで訴訟前に筆跡鑑定依頼を出して鑑定評価書をもらっておけば、それを証拠として裁判所に提出することも可能です。

60分無料

5、まとめ

遺言無効確認訴訟に勝訴すれば、遺言は「無効である」と判断してもらうことができます。しかし、その後は自分たちで遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続財産の分割をしなければなりません。

このとき、遺産の分け方や評価方法などの点で、再度、相続人同士のトラブルが生じることも多くあります。また、相続の開始を知った時から10か月以内に相続税の申告納税を行うことも必要です。

ベリーベストグループは、弁護士だけでなく税理士も在籍している大規模事務所です。遺言の無効確認や遺産分割協議、相続税の申告納税まで幅広いお悩みに対応することが可能ですので、遺産相続関係でお困りの場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。

お客さまのお困りごとを解決できるように、親身になってサポートいたします。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺言)

-

2025年01月09日

- 遺言

- 相続

- 遺言書がある場合

遺言書を残して亡くなった方がいた場合、原則として、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていくことになります。遺言書がある場合の相続には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。

また、遺言書の内容が不公平な内容であった場合、遺留分侵害額請求ができる可能性もあります。この遺留分侵害額請求には、期限が設けられていますので、遺留分の侵害を知ったときは早めに行動することが大切です。

今回は、遺言書がある場合の相続の進め方と不公平な遺言への対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2023年12月05日

- 遺言

- 負担付遺贈

負担付遺贈とは、財産を譲り渡す代わりに、遺贈を受ける人に対して、一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。自分が亡くなった後、妻の世話やペットの飼育を頼みたいという希望がある場合など、負担付遺贈を利用することによって、希望をかなえることができる可能性があります。

ただし、負担付遺贈をする場合には、いくつか注意すべきポイントがありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。

本コラムでは、負担付遺贈の概要や作成時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2023年03月14日

- 遺言

- 公正証書遺言

- もめる

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べてトラブルになるリスクが低い遺言書だと言われています。

しかし、公正証書遺言であっても、遺言書の形式や内容によっては相続人同士でトラブルになる可能性もありますので、公正証書遺言の作成をお考えの方は、遺言書が無効にならないようにするためのポイントを押さえておくことが大切です。

今回は、将来の遺産相続トラブルを防止するため、公正証書遺言作成のポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺言

- 認知症の親が残した遺言書でトラブル発生! 遺言は有効か無効か