- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続、突然の連絡にどう対応する? 弁護士が解説

遺産相続コラム

離婚した親の相続、突然の連絡にどう対応する? 弁護士が解説

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、子どもに離婚した親の相続権はある?

「離婚した親の相続なんて自分には関係ない」と思う方もいるかもしれません。

以下では子どもの持つ相続権や相続人の順位、受け取れる相続分の目安などの基礎知識を解説します。

-

(1)離婚しても「子ども」は法定相続人になる

両親が離婚していても、子どもである以上、離婚によって法律上の親子関係が消えることはありません。そのため、親が亡くなれば子どもは法定相続人となり、相続権があるのが原則です。

長年連絡を取っていなかったり、親が再婚して新しい配偶者や子どもがいたりしても、そのことにより、前の婚姻関係で生まれた子どもが相続人でなくなるわけではありません。

実際の相続分は、親の配偶者の有無や子どもの人数によって変わりますが、親の離婚により子どもとしての相続権自体が失われることはないという点をしっかり押さえておきましょう。 -

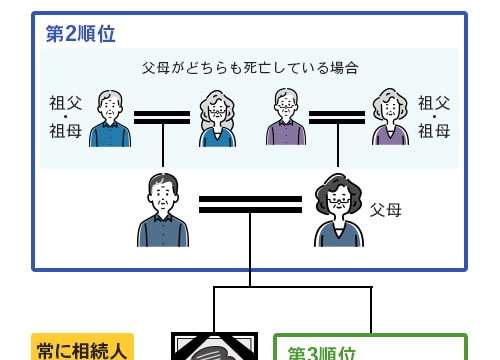

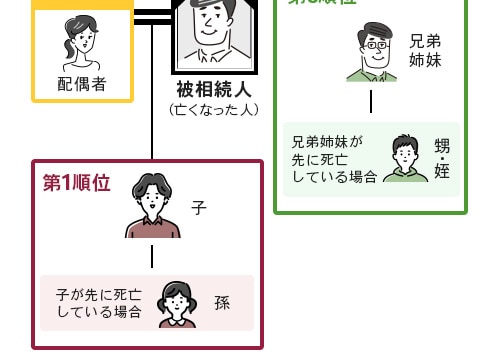

(2)相続人の順位と範囲

相続には、民法に基づいて定められた順位があります。

各順位は以下のとおりです。

- 第1順位:子・子が既に死亡している場合は孫(直系卑属)

- 第2順位:父母・父母が既に死亡している場合は祖父母(直系尊属)

- 第3順位:兄弟姉妹・兄弟姉妹が既に死亡している場合は祖父母

このように、子は第1順位の相続人として最優先で相続権を持つため、親が亡くなったときは、原則としてまず子が相続人になります。離婚後に親が再婚していた場合でも、その再婚相手(死亡時の配偶者)と再婚相手の子と共に相続人となります。

-

(3)受け取れる相続分はどのくらい?

相続分は相続人の組み合わせによって異なります。代表的なケースを整理すると以下のとおりです。

① 親が再婚していて、配偶者と子が一人いる場合(子は計二人)

配偶者が1/2・子全員で残りの1/2を分け合うので、ご自身と再婚後の子がそれぞれ1/4

② 配偶者がいないが、再婚後の子が一人いる場合(子は計二人)

子が全財産を均等に分け合うので、ご自身と再婚後の子がそれぞれ1/2

③ 配偶者がおらず、子が自分しかいない場合(子は一人)

財産の全てを相続できる

たとえば、離婚した父に新しい妻と子がいた場合でも、自分は子の一人として相続分を持ちます。子の人数が多ければその分相続分は小さくなりますが、権利自体が消えることはありません。

2、なぜ今になって連絡が? 疎遠だった親の相続手続き

親と長く疎遠にしていたのに、突然相続の連絡が来ると戸惑う方も多いことでしょう。

以下では、疎遠であっても子どもに連絡が来る背景や連絡を無視した場合のリスクを説明します。

-

(1)相続手続きは相続人全員の協力が必要

相続手続きの多くは、法定相続人全員の同意がなければ進められません。遺言書があれば別ですが、遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合には、相続人全員が話し合いに参加し、全員の署名や押印がそろって初めて有効となります。たとえ疎遠であったとしても、相続人が一人でも欠けていれば、手続き自体が無効と判断されてしまいます。

そのため、遺産相続の手続きを進めたい他の親族から「協力してほしい」と連絡が入ることは避けられません。子どもが知らない間に相続が終わってしまうことは認められず、相続人である以上、手続きには必ず関与することになります。 -

(2)疎遠だったとしても相続人から外れることはない

親と長年連絡を取っていなかった場合でも、法律上はそのことを理由として相続人としての地位を失うことはありません。

中には「生前疎遠だったのだから放っておいてほしい」と感じる方もいますが、相続人である以上、手続きを無視したり回避したりすることはできません。むしろ疎遠だったからこそ財産の状況を知らないまま、不利な内容の書類に署名してしまうといったリスクもあります。

自分の意思で相続人から外れることができるのは、家庭裁判所に「相続放棄」を申し立て、それが受理された場合のみです。それまでは、生前の被相続人との関係がどれだけ希薄であっても、相続放棄をしない限り、法律上は相続人になります。 -

(3)連絡を無視した場合に起こり得るトラブル

相続の連絡を受けたにもかかわらず、そのまま放置してしまうと、後々深刻なトラブルに発展する可能性があります。

特に、被相続人に借金があった場合、何の手続きも取らないまま、被相続人の死亡を知ってから3か月が経過すると、「(借金を含む)相続を承認した」とみなされ、知らないうちに借金を背負ってしまう危険もあります(民法第921条)。

疎遠だからと言って相手からの連絡を無視するのではなく、まずは内容を確認し、自分にとって不利益がないかを慎重に見極めることが重要です。遺産分割協議書では債務の詳細までは分からないことが多いですから、必要に応じて調査を行うことも考えられます。いずれにしても、この相続に巻き込まれたくないというお気持ちであれば、連絡があってから3か月以内に後述する「相続放棄」の手続きを取ることが必要です。

3、相続したくない場合はどうすればいい?

離婚した親の相続には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく借金や滞納税金といったマイナスの財産も含まれます。そのため、相続人が「相続したくない」と考えるケースも少なくありません。このような場合に利用できるのが、「相続放棄」という手続きです。以下では、相続放棄の基本的な仕組みや手続きの流れ、相続放棄後の影響について説明します。

-

(1)相続したくないときは「相続放棄」を検討

親に借金がある場合や相続によって不利益を受ける恐れがある場合は、「相続放棄」という手続きが可能です。

相続放棄をすると、その相続に関して最初から相続人でなかったことになります(民法第939条)。したがって、資産価値のあるプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も一切引き継がずに済みます。ただし、相続放棄をするには家庭裁判所での正式な申し立てが必要であり、口頭や書面での親族間のやり取りで「相続しません」と伝えるだけでは法的効力はありません(民法第938条)

なお、一度相続放棄が受理されると、原則として撤回はできません。相続放棄を選ぶかどうかは、財産の全体像を確認したうえで慎重に判断することが重要です。 -

(2)相続放棄の期限と手続き|家庭裁判所への申し立て

相続放棄をする場合は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するかどうかを判断するための法定の猶予期間です(民法第915条)。

この期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされ、借金などのマイナスの財産も含めて引き継ぐことになります。相続放棄をするなら、相続を知ってすぐに手続きを進めることが重要です。

相続放棄の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行い、申立書や戸籍謄本などの必要書類を提出します。手続きは自分で行うことも可能ですが、手続き自体や必要書類の収集・作成に手間取ると、期限内に相続放棄ができなくなるリスクがあります。専門家である弁護士に相談して進めるのが安心です。 -

(3)相続放棄をするとどうなる?|他の相続人・次順位の相続人への影響

先述のとおり、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。その結果、放棄された相続分は他の相続人に振り分けられ、被相続人の配偶者や他の子どもなどの相続分が増えることになります。

なお、相続放棄の場合には最初から相続人でなかったものとして扱われるため、子どもの子ども(孫)へ相続権が移る代襲相続は発生しません。

また、全ての子どもが相続放棄した場合には、第2順位である親・祖父母(直系尊属)、それもいない、又は全員相続放棄すれば第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。このように、相続放棄は自分だけでなく他の親族の相続関係にも直接的な影響を及ぼす可能性があります。

4、まず何をすべき? 相続問題を冷静に対応するためのステップ

離婚した親の相続について突然連絡を受けると、不安や戸惑いから冷静な判断が難しくなるものです。しかし、内容をよく確認しないまま対応すると、不利益を被るリスクがあります。

相続の連絡を受けた際に、どのような順序で進めればよいのか、冷静に対応するためのステップをご紹介します。

-

(1)まずは情報収集をする|連絡者の立場確認・相続財産調査

① 連絡してきた人の立場を確認する

連絡をしてきた親族が誰なのか、そしてその人が相続人の一人なのか、代理人なのか、あるいは手続きを主導しているだけなのか、その立場を確認しておくことが大切です。

相手の立場を把握することで、その人の発言や資料をどこまで信用すべきか、慎重に判断する助けになります。

場合によっては、他の相続人が自分に都合のよい遺産分割をするために、詳細な説明をせずに署名・捺印を求めてきたり、相続放棄を促してきたりするケースもあります。少しでも疑わしい要素がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

② 相続財産調査

最初に行うべきことは、被相続人の財産や負債の有無を確認することです。プラスの財産がどの程度あるのか、借金などのマイナスの財産があるのかを調べなければ、相続をするか放棄するかの判断が困難です。

既に親族や弁護士から連絡があり、財産の内容について一定の資料が示されている場合は、その情報の信頼性と不足がないかをチェックすることが重要です。相続の判断に役立つ主な資料 - 預貯金の残高や通帳のコピー

- 借金・ローンの契約書、督促状、保証人関係の書類

- 不動産がある場合は、登記事項証明書または固定資産税通知書

- 保険証券、株式・投資信託などの資産資料

調査する方法がわからず、調査の時間もない場合は、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

あわせて読みたい あわせて読みたい故人の財産調査を行う方法とは? 遺産の調べ方と5つの必要書類

あわせて読みたい故人の財産調査を行う方法とは? 遺産の調べ方と5つの必要書類 -

(2)すぐに押印や署名はしない

親族から送られてきた書類に、内容を十分に理解しないままで署名・押印してしまうのは非常に危険です。一度遺産分割協議書に署名してしまうと、その後に不利な内容が発覚しても取り消すことは難しくなります。

また、相続放棄を検討する場合でも、遺産分割協議書や相続関係説明図などの書類に署名・押印してしまうと、その行為が「相続を承認した」と判断されることがあり、後から借金の存在が判明しても相続放棄は認められない可能性が高いです(民法第921条)。

まずは内容をよく確認し、不明点があれば専門家に相談するなど、納得してから判断することが大切です。署名や押印は最終的な意思表示になるため、軽い気持ちで対応しないように注意しましょう。 -

(3)弁護士への相談を検討する

相続に関する判断は、法律知識がなければ難しいものです。特に以下のような場合には弁護士に相談することを強くおすすめします。

- 離婚した親の遺産に借金があることが疑われる

- 離婚した親の遺産は相続したいが、他の相続人と顔を合わせたくない

- 他の相続人の説明が信用できない

- 遺産の分け方が他の相続人に著しく有利な内容になっている

- 詳しい説明もないままで、他の相続人から相続放棄をするよう求められている

- 相続放棄をしたいが、期限である3か月間が間近に迫ってきている

弁護士に相談すれば、必要な手続きや必要書類の準備を任せられるだけでなく、他の相続人との交渉も代理してもらえるため、精神的な負担も大きく減らせます。

突然の相続問題に直面したときこそ、専門家の力を借りることで安心して対処することができます。

60分無料

5、まとめ

原則として、離婚した親であっても、子には相続権があります。たとえ長年連絡を取っていなかったとしても、相続人として手続きに関わることが求められ、無視することはできません。

また、遺産には借金などのマイナス財産が含まれていることもあり、内容をよく確認せずに署名・押印してしまうと、不利益を被る恐れがあります。相続放棄という手段もありますが、申し立て期限や手続きに注意が必要です。

このような離婚した親の相続問題に直面したときは、一人で悩まず、まずは弁護士に相談することで、冷静に判断できる環境を整えることができます。

ベリーベスト法律事務所では相続問題の経験豊富な弁護士が状況に応じた適切なアドバイスと手続きのサポートを行っています。離婚した親の相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)

-

2025年12月11日

- 遺産を受け取る方

- マンション

- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。

適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年11月27日

- 遺産を受け取る方

- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。

相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -

2025年11月19日

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続、突然の連絡にどう対応する? 弁護士が解説