- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 全財産を一人に相続させる遺言書は無効にできる? 相続人の権利を解説

遺産相続コラム

全財産を一人に相続させる遺言書は無効にできる? 相続人の権利を解説

- 遺留分侵害額請求

- 遺言書

- 全財産

- 無効

「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?

遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。

本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書は無効にできる?

「全財産を一人に相続させる」という遺言が見つかると、納得できないと感じる相続人の方もいらっしゃることでしょう。そもそもそのような内容の遺言書は有効なのでしょうか。

-

(1)特定の相続人に全財産を相続させる遺言書も原則として有効

遺言者は、自身の財産について自由に処分する権利を持っており、誰に・どのような遺産を渡すかは自由に決めることができます。これを「遺言自由の原則」といいます。

そのため、仮に遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていたとしても、原則として有効な遺言書として扱われます。 -

(2)遺言が無効と判断されたり、有効でも「遺留分」は保護されたりするケースもある

「全財産を一人に相続させる」という遺言は、原則として有効ですが、例外的に無効になるケースもあります。

たとえば、遺言書の作成時に遺言者が認知症で、判断能力 (遺言能力)を欠いていた場合や、法律上定められた遺言書の形式的な要件を満たしていない場合には、遺言そのものが無効となる可能性があります。

また、配偶者や子など、一定の法定相続人には「遺留分」という最低限の相続権が法律で保障されています。「全財産を一人に相続させる」という遺言書によって、相続人の遺留分が侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」により財産の一部を取り戻せる可能性があります。

これらの詳細は、次章以降で詳しく解説します。

2、「全財産を一人に相続させる」旨の遺言書を無効にできる5つのケース

「全財産を一人に相続させる」と記された遺言書であっても、すべての場合において有効とされるわけではありません。以下のような事情がある場合には、遺言の無効を主張できる可能性があります。ここでは、代表的な5つのケースを紹介します。

-

(1)遺言者が認知症などで遺言能力がなかったケース

有効な遺言書を作成するには、遺言者が遺言の内容を理解し、その結果を認識できる能力 (遺言能力)が必要です。

しかし、遺言作成時に遺言者が認知症などにより判断能力を欠いていた場合、その遺言は無効と判断される可能性があります。

実際に遺言能力があったかどうかは、次のような客観的な証拠をもとに総合的に判断されます。- 遺言作成時の診療記録 (カルテ)

- 医師の診断書

- 要介護認定の記録

- 介護・看護記録 (日誌など)

- 遺言書の作成経緯に関する関係者の証言

これらの資料をもとに、遺言作成時に遺言者が意思能力を有していたかを立証することが重要です。

-

(2)遺言書の形式面に不備があるケース

遺言書には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式があります。このうち、自筆証書遺言は、遺言者自身で作成するものになりますので、十分な知識を有していない方では、遺言書の形式面の不備により無効になる可能性があります。

自筆証書遺言でありがちな形式上の不備としては、以下のようなものがあります。- 日付が記載されていない

- 本文や署名がすべて手書きでない (パソコンや代筆など)

- 押印がない

- 複数枚のうち一部に署名・押印がない

- 書き換え・加筆訂正の方式が民法に従っていない

形式要件を満たしていなければ、内容が明確であっても無効と判断される可能性があります。

そのため、特に自筆証書遺言を作成する場合には、事前に専門家へ確認することが重要です。 -

(3)遺言書の内容が公序良俗に反しているケース

「遺言自由の原則」により、遺言書の内容は遺言者が自由に決めることができます。

しかし、遺言書の内容が社会通念上著しく妥当性を欠く場合には、民法第90条に基づく「公序良俗違反」として無効と判断されることがあります。

公序良俗に反すると判断されるおそれのある遺言内容の例としては、以下のようなものが挙げられます。- 不倫相手に全財産を譲る遺言

- 判断能力が低下している高齢者から、弁護士や関係者が不当に高額の遺贈を受ける内容の遺言

- 反社会的勢力や違法活動を行う団体に財産を譲る遺言

なお、公序良俗違反になるかどうかは、具体的な状況や遺言内容、遺言をもらう人との関係性などを考慮して判断されます。

-

(4)錯誤、詐欺、強迫により遺言書が作成されたケース

遺言が作成された経緯に「錯誤 (勘違い)」「詐欺 (だまされて作成)」「強迫 (脅されて作成)」などの事情がある場合、民法第95条1項や96条1項に基づき、遺言が無効と判断される可能性があります。

たとえば、以下のようなケースが該当します。- 遺言者本人が内容を取り違えて記載した

- 他人にだまされて財産を一部の相続人に残すよう誘導された

- 脅迫されて不本意ながら遺言書を作成させられた

などのケースでは錯誤、詐欺、強迫を理由に遺言が無効になる可能性があります。

これらの無効事由があったかどうかは、以下のような証拠をもとに総合的に判断されます。- 関係者の証言 (遺言作成時の立ち会い状況や言動)

- 遺言作成時のメールやLINEなどのやり取り

- 遺言作成時の遺言者と相続人、受遺者 (遺言によって財産を受け取る人)との関係性

特に、強迫や詐欺の場合は、立証が難しくなるケースも多いため、早期に弁護士へ相談し、必要な証拠を収集することが重要です。

-

(5)遺言書が偽造されたケース

遺言書が遺言者以外の第三者によって勝手に作成された場合や、一部でも書き換え (変造)がされている場合、その遺言書は原則として無効となります (民法第960条)。

遺言書の偽造の有無については、主に筆跡鑑定によって判断されます。

自筆証書遺言の場合は、偽造や改ざんのリスクもあるため、発見時の状態や保管経緯を含めて早めに弁護士に相談すると安心です。

3、遺言書が有効でも遺産を相続する方法|遺留分侵害額請求

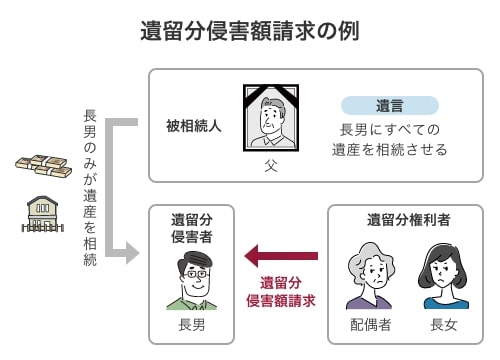

「全財産を一人に相続させる」といった遺言書が法律上有効であったとしても、他の法定相続人は、「遺留分侵害額請求」という方法により、遺産の一部を取り戻すことができます。

-

(1)遺留分とは? 誰が請求できる?

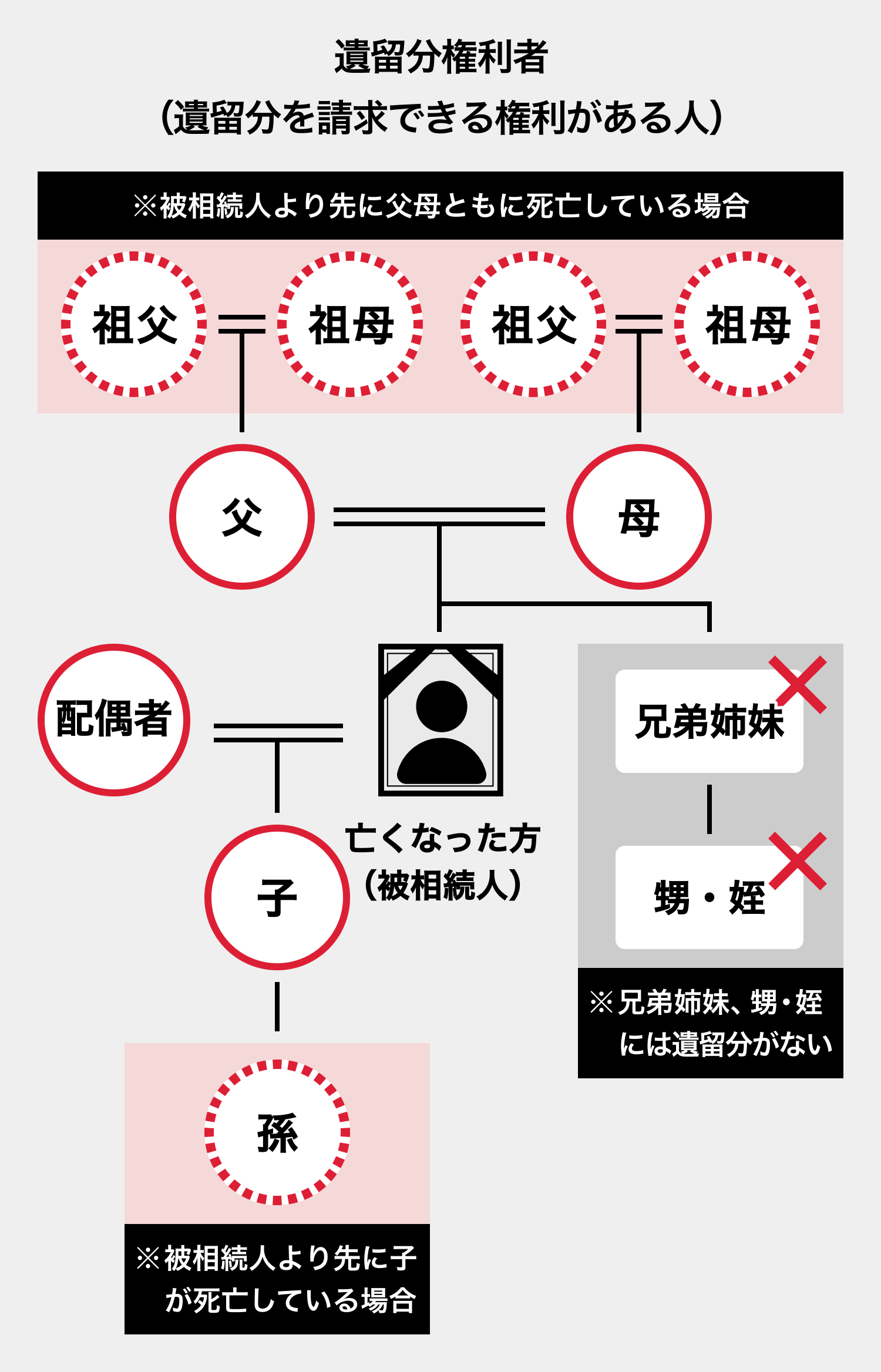

遺留分とは、法定相続人のうち一定の者に認められた「最低限の相続分」であり、遺言によっても奪うことができない権利です (民法第1042条)。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・直系尊属 (父母など)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、「全財産を一人に相続させる」という内容の遺言書があったとしても、他の相続人が遺留分を侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」をすることで、金銭でその相続分相当額を請求することが可能です。

-

(2)遺留分侵害額請求の流れ

遺言書により自分の遺留分が侵害されていることを知ったときは、以下のような流れで遺留分侵害額請求を進めるのが一般的です。

① 内容証明郵便による意思表示

まずは、遺留分を侵害している相手に対して、内容証明郵便を利用して、遺留分侵害額請求の意思を正式に伝えます。

内容証明郵便は、遺留分侵害額請求をしたという証拠を残すことができ、時効の進行を止める意味でも重要な意味を持ちます。

② 当事者間の協議 (話し合い)

内容証明郵便が相手に届いた後は、当事者同士の話し合いによる解決を目指します。

話し合いの際には、遺留分の計算根拠となる資料や法定相続情報一覧図などを提示することで、スムーズな合意形成が期待できます。

当事者間の話し合いで合意に至った場合は、後々のトラブルを回避するためにも合意書などの書面に合意内容をまとめておきましょう。

③ 家庭裁判所への調停申し立て

話し合いでの解決が難しい場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」の申し立てを行います。

調停では、中立的な第三者である調停委員が関与しますので、冷静な話し合いが期待できます。ただし、お互いの合意が得られなければ調停不成立となります。

④ 裁判 (訴訟)の提起

調停でも解決しなかった場合は、最終的に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起して、裁判による解決を図ります。

裁判では、証拠に基づいて遺留分の侵害があったこと、遺留分侵害額などを立証していかなければなりません。対応には法律知識が求められるため、弁護士のサポートを受けながら進めていきましょう。 -

(3)遺留分侵害額請求をする際の注意点

遺留分侵害額請求を検討する際には、以下の3点に注意が必要です。

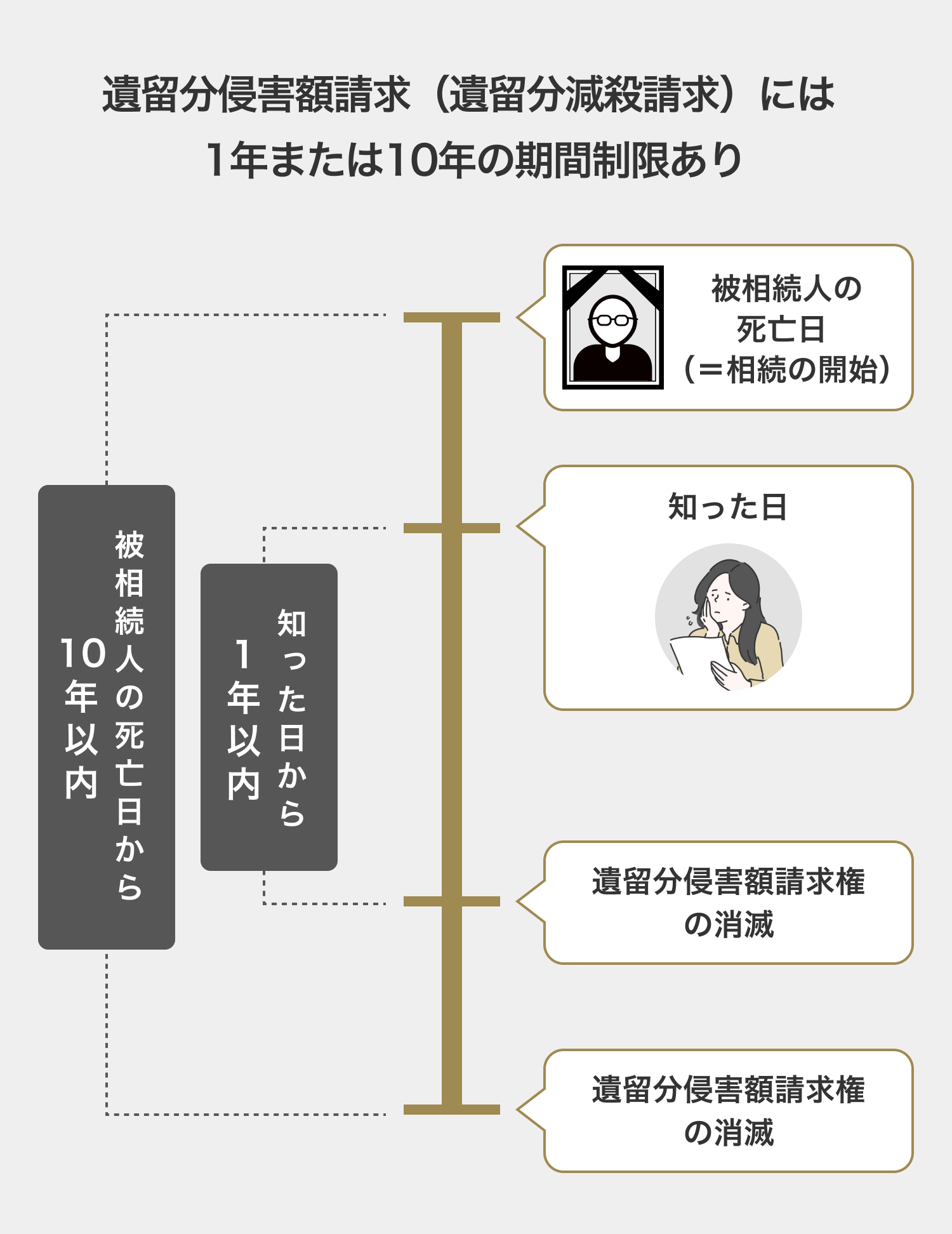

① 遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求には、2つの期限があります。- 「侵害……があったことを知った時」から1年以内

- 「相続開始の時」から10年以内

いずれか早い方の期限を過ぎると、たとえ遺留分が侵害されていても請求できなくなります。

② 正確に遺留分侵害額を計算するためにも相続財産に関する証拠収集が重要

遺留分侵害額請求により取り戻せる遺産の額は、被相続人 (亡くなった方)の財産が基準となりますので、正確な相続財産調査が重要です。

相続財産は、預貯金、不動産、株式、保険など多岐にわたりますので、漏れがないようにしっかりと調査するようにしてください。

③ 特別受益や寄与分がある場合には複雑な計算となる

相続人の中に生前贈与を受けた人 (特別受益者)がいる場合や、被相続人に対して療養看護・事業手伝いなどで特別な貢献 (寄与分)が認められる相続人がいる場合は、遺留分の計算に大きく影響します。

このように特別受益や寄与分がある場合には、遺留分の計算が複雑になり、法律的な判断が求められるため、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

4、遺言書のトラブルで弁護士に相談すべき4つの理由

遺言書のトラブルが生じたときは、以下のような理由から弁護士に相談するのがおすすめです。

-

(1)遺言の有効性判断には専門知識と実務経験が必要

遺言書の有効・無効を判断するには、民法に関する専門知識だけでなく、過去の判例や実務運用も踏まえた総合的な判断が必要です。

誤った判断のまま手続きを進めると、本来得られるはずだった遺産を失う可能性もあるため、自分だけで遺言の有効性を判断するのはリスクがあります。

弁護士に相談すれば、遺言書の有効性や問題点を法的観点から総合的に評価し、依頼者の立場から遺産相続の手続きを有利に進めるための方針を明確に示すことが可能です。 -

(2)証拠収集と手続きのスピード・戦略性が重要

遺言無効を主張するには、遺言書に無効事由 (遺言能力の欠如や偽造など)があることを証拠によって立証しなければなりません。遺言無効を主張するために必要な証拠は、具体的な無効事由や状況によって異なりますので、適切な証拠を集めるには専門的知識と経験が不可欠です。

また、医療記録や筆跡鑑定などの資料収集には迅速な対応が求められ、タイミングを逸すると重要な証拠が失われるおそれもあります。弁護士であれば、状況に応じた証拠収集や進行計画を立てることができます。 -

(3)相続人同士の交渉では第三者の冷静な対応が有効

遺言書をめぐるトラブルは、親や兄弟姉妹など近しい家族との間で起こることがほとんどです。そのため、感情的な対立に発展しやすく、当事者だけで冷静な話し合いが難しくなるケースもあります。

また、遺産分割や遺留分侵害額請求は、単なる金銭問題にとどまらず、長年の家族関係や確執が絡むことも少なくありません。

弁護士は、利害関係のない第三者として交渉に入ることで、感情を排した建設的な解決を導く役割を果たします。 -

(4)調停や訴訟など法的な手続きを任せられる

相手との交渉が決裂した場合、家庭裁判所での調停や審判、場合によっては訴訟にまで発展することもあります。こうした法的手続きでは、主張書面の作成、証拠提出、裁判所での期日対応など、多くの専門的な作業が必要です。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きを任せることができ、精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

また、弁護士が関与することで、相手側も誠実に対応せざるを得ず、結果として早期解決につながる可能性があります。

60分無料

5、まとめ

「全財産を一人に相続させる」という内容の遺言は、原則として有効ですが、遺言者が認知症であった場合や、遺言書に形式的な不備があるなどの事情があれば例外的に無効になる可能性もあります。

また、遺言書が有効でも遺留分を侵害する内容であれば、「遺留分侵害額請求」により遺産の一部を金銭で取り戻すことが可能です。

遺言の有効性判断や遺留分の計算は、法律や判例に基づく複雑な判断を要する場面が多くあります。遺言書の内容に疑問がある、相続に納得できないと感じた場合は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では、遺産相続について経験豊富な弁護士が、お客さまの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。どうぞお気軽にお問い合わせください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)

-

2026年01月07日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分

- 計算

生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。

遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。

本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年10月15日

- 遺留分侵害額請求

- 遺言書

- 全財産

- 無効

「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?

遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。

本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年07月23日

- 遺留分侵害額請求

- 遺留分侵害額請求

- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。

本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺留分侵害額請求

- 全財産を一人に相続させる遺言書は無効にできる? 相続人の権利を解説