- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 兄弟姉妹の遺産は相続できる?│相続できるケースと注意点

遺産相続コラム

兄弟姉妹の遺産は相続できる?│相続できるケースと注意点

- 遺産を受け取る方

- 兄弟

- 相続

兄弟姉妹が亡くなった場合にご自身が遺産を相続できるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹も法定相続人の範囲に含まれていますので、一定の条件を満たした場合は、兄弟姉妹も遺産を相続することが可能です。

ただし、兄弟姉妹の相続では、税金、代襲相続、遺留分など注意すべきポイントがいくつかありますので、兄弟姉妹の相続に備えて必要な知識を身につけておきましょう。

今回は、兄弟姉妹の相続における相続順位、兄弟姉妹が遺産を相続できるケース、兄弟姉妹が遺産を相続する際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、兄弟姉妹の相続順位

兄弟姉妹は、遺産相続においてどのような地位にあるのでしょうか。以下では、兄弟姉妹の相続順位について説明します。

-

(1)兄弟姉妹は第3順位の相続人

民法により遺産相続する権利を有する人のことを「法定相続人」といいます。民法では、法定相続人の範囲を定めており、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹も法定相続人に含まれます。

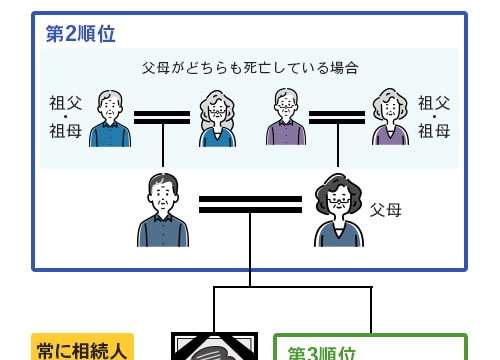

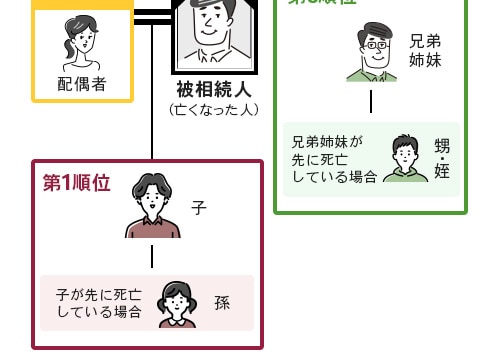

ただし、法定相続人はその地位に応じて順位が定められていますので、常に遺産を相続できるわけではありません。具体的な相続順位は、以下のようになっています。

- 第1順位:子どもや孫などの直系卑属

- 第2順位:両親や祖父母などの直系尊属

- 第3順位:兄弟姉妹

このように、兄弟姉妹の相続順位は、第3順位となっていますので、第1順位および第2順位の相続人がいないときに限り、遺産相続することができます。

-

(2)兄弟姉妹が遺産を引き継ぐケースは増えている?

兄弟姉妹の相続順位は、第3順位ともっとも低いため、「遺産を相続できる機会はほとんどないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、国立社会保障・人口問題研究所が公表している世帯数の将来推計によると、一人暮らしの世帯の割合は、令和2年(2020年)で38.0%であったものが令和32年(2050年)には44.3%まで増加すると予想されています。

このような統計から、単身高齢者が増えていることがわかりますので、被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続するケースも増えていくと予想されます。

2、兄弟姉妹が遺産を相続できるケース

兄弟姉妹が遺産を相続できるケースとしては、以下の3つが考えられます。

-

(1)配偶者あり・子どもなし・親なし

被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続できる1つ目のケースは、被相続人が「配偶者あり・子どもなし・親なし」というケースです。

第1順位の子ども(子どもがいない場合は孫)と第2順位の親(親がいない場合は祖父母)がいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となるため、被相続人の配偶者とともに遺産を相続することができます。

この場合の各相続人の法定相続分は、以下のとおりです。- 配偶者:4分の3

- 兄弟姉妹:4分の1

兄弟姉妹が複数人いる場合は、上記の法定相続分を兄弟姉妹の人数で按分することになります。たとえば、兄弟姉妹が2人いる場合、相続分は8分の1ずつになります。

-

(2)配偶者なし・子どもなし・親なし

兄弟姉妹が遺産を相続できる2つの目のケースは、「配偶者なし・子どもなし・親なし」というケースです。

子ども(子どもがいない場合は孫)と親(親がいない場合は祖父母)がいないという点では、1つ目のケースと共通しますが、このケースでは配偶者もいませんので、すべての遺産を兄弟姉妹が相続することができます。

この場合の法定相続分は、以下のとおりです。- 兄弟姉妹:1分の1

兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹の人数に応じて按分することになります。たとえば、兄弟姉妹が2人いる場合には、相続分は2分の1ずつになります。

-

(3)兄弟姉妹への遺言書が残されていた

上記の2つのケースは、被相続人による遺言がなかった場合です。被相続人が兄弟姉妹に対して遺産を相続させる旨の遺言を残していた場合、たとえ被相続人の子どもや親がいても、相続順位にかかわらず兄弟姉妹が遺産を相続することが可能です。

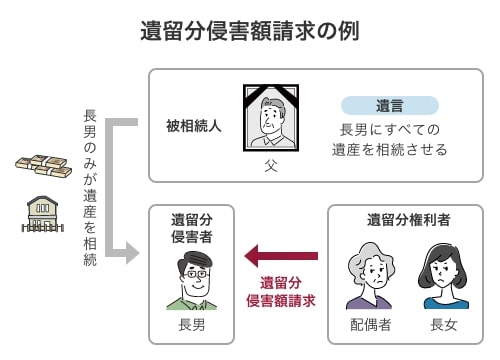

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分という最低限の遺産取得割合が保障されていますので、兄弟姉妹にすべての遺産を相続させるような内容の遺言であった場合、配偶者や子など他の相続人の遺留分を侵害することになります。この場合、相続した兄弟姉妹は、遺留分を侵害された相続人から、遺留分侵害額請求をされるおそれがありますので、注意が必要です。

3、兄弟姉妹が遺産相続をする際の注意点

兄弟姉妹が遺産相続をする際には、以下の点に注意が必要です。

-

(1)相続税が2割増額される

相続税には、特定の相続人が遺産を相続する場合は相続税額が2割増しになるという制度が存在します。相続税の2割加算の対象となるのは、以下の人が遺産を相続する場合です。

- 被相続人の兄弟姉妹(代襲相続した甥・姪)

- 代襲相続人ではない孫

- 相続人に含まれない第三者

上記のとおり、相続税の2割加算の対象者には、兄弟姉妹も含まれています。兄弟姉妹が遺産を相続する場合には、相続税額が2割増しになる点に注意が必要です。

ただし、相続税には基礎控除がありますので、相続財産の総額が基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)を超えていなければ、相続税の申告および納付は不要です。 -

(2)代襲相続は1代(甥・姪)限り

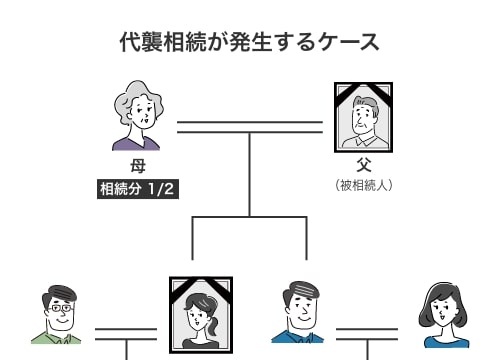

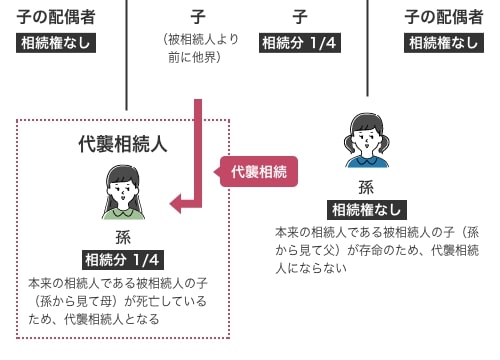

代襲相続とは、被相続人が死亡したときに本来相続人になる人がすでに死亡していた場合に、本来の相続人に代わって、その子どもが相続人になる制度です。

たとえば、被相続人に子どもと孫がいて、被相続人が亡くなった時点ですでに子どもが亡くなっていた場合、被相続人の孫が代襲相続人として遺産を相続することができます。

このような代襲相続は兄弟姉妹にも認められており、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、被相続人の甥・姪(兄弟姉妹の子ども)が遺産を相続することになります。しかし、直系卑属(子どもや孫など)の代襲相続であれば無限に続くことになりますが、兄弟姉妹の代襲相続は、1代限りしか発生しない点に注意が必要です。

-

(3)遺留分は認められない

先述のとおり、遺留分とは、最低限度の遺産の取得割合をいいます。

たとえば、妻と子ども2人(A、B)がいる被相続人が、子どもAだけにすべての遺産を相続させるような遺言を残していた場合、妻と子どもBの遺留分を侵害していることになります。このような場合、妻と子どもB(遺留分権利者)は、子どもA(遺留分侵害者)に対して、遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことが可能です。

しかし、このような遺留分は、被相続人の兄弟姉妹とその代襲者である甥・姪には認められていません。

兄弟姉妹は、被相続人の配偶者や子ども、親と違い、被相続人との生活関係が密接ではなく、お互いに自立して生活していることが多いため、遺産による生活保障の必要性が低いのがその理由とされています。

そのため、不公平な遺言書が残されていたとしても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。 -

(4)異母兄弟・異父兄弟も相続人に含まれる

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、「兄弟姉妹」には、異母兄弟や異父兄弟も含まれる点に注意が必要です。

両親が離婚や再婚をしている場合には、異母兄弟や異父兄弟がいる可能性があります。戸籍謄本を取得するなどして、誰が相続人になるかをしっかりと調べることが大切です。

なお、異母兄弟・異父兄弟の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

4、兄弟姉妹の相続で揉めたら弁護士へ相談を

兄弟姉妹の相続で揉めたときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

-

(1)兄弟姉妹の相続トラブルの対応を任せられる

兄弟姉妹の相続が発生した場合、以下のようなトラブルが生じることがあります。

- 絶縁している兄弟姉妹がいる

- 不動産の分割がスムーズにいかない

- 両親が離婚、再婚を繰り返しており、異母・異父兄弟がいる

このようなトラブルが生じた場合、知識や経験に乏しい一般の方がすべて対応するのは大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、トラブルの対応をすべて弁護士に任せることができますので、大幅な負担の軽減が期待できます。

ご自身で対応するのが不安なときは、まずは弁護士に相談するようにしましょう。 -

(2)公平な遺産分割を実現できる

遺言が残されていなかった場合、民法が定めている各相続人の相続割合である法定相続分を基準に、遺産の分配について話し合い(遺産分割協議)を行います。ただし、一定の事情がある場合には法定相続分の修正が可能です。

たとえば、- 生前に被相続人から多額の贈与を受けた相続人がいる場合には、当該の相続人に対し特別受益の持ち戻しを主張する

- 被相続人の介護などに貢献した相続人は、他の相続人に対し寄与分を主張する

などのケースが考えられます。

これらの事情を考慮することで、法定相続分よりも多くの遺産をもらうことができる可能性があります。

特別受益や寄与分を主張するには、法的知識や経験が必要になりますので、弁護士のサポートがなければ他の相続人を説得することは難しいといえます。公平な遺産分割を実現するためにも、まずは弁護士にご相談ください。

60分無料

5、まとめ

兄弟姉妹の相続では、通常の相続とは異なる特殊性がありますので、必要な知識をしっかりと身につけた上で相続手続きに臨むようにしましょう。

もっとも、兄弟姉妹の関係性によっては、スムーズに話し合いを進めることが難しいケースもあるため、ご自身で対応するのが不安なときはすぐに弁護士にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では、相続に関する相談は、初回60分無料で対応していますので、兄弟姉妹の相続でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)

-

2025年12月11日

- 遺産を受け取る方

- マンション

- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。

適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年11月27日

- 遺産を受け取る方

- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。

相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -

2025年11月19日

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 兄弟姉妹の遺産は相続できる?│相続できるケースと注意点