- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 特別代理人とは? 選任が必要なケースと手続き方法を弁護士が解説

遺産相続コラム

特別代理人とは? 選任が必要なケースと手続き方法を弁護士が解説

- 遺産を受け取る方

- 特別代理人

親子がともに相続人となる場合など、遺産分割に当たって特別代理人の選任が必要となるケースがあります。

特別代理人の選任が必要かどうか分からない場合や、選任申し立ての手続きについて不安な点がある場合は、弁護士のアドバイスを受けましょう。

本記事では特別代理人について、遺産相続の場面における役割や必要となるケース、選任申し立ての手続きなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、特別代理人とは?

「特別代理人」とは、例えば、遺産分割において法定相続人と本人(未成年者、被後見人等)がどちらも相続人である場合など、法定代理人と本人の利益が相反する場合等に選任されるものです。本来の代理人がその代理権を行使できない事情や代理権を行使することが不適切な事情等がある場合に、家庭裁判所によって選任されます。

ここでは特別代理人の役割と、特別代理人と成年後見人の違いについて解説します。

-

(1)特別代理人の役割

特別代理人の役割は、未成年者や成年被後見人といった被代理者と法定代理人との間に利益相反がある場合に、本来の代理人に代わって、特定の法律行為を代理することです。

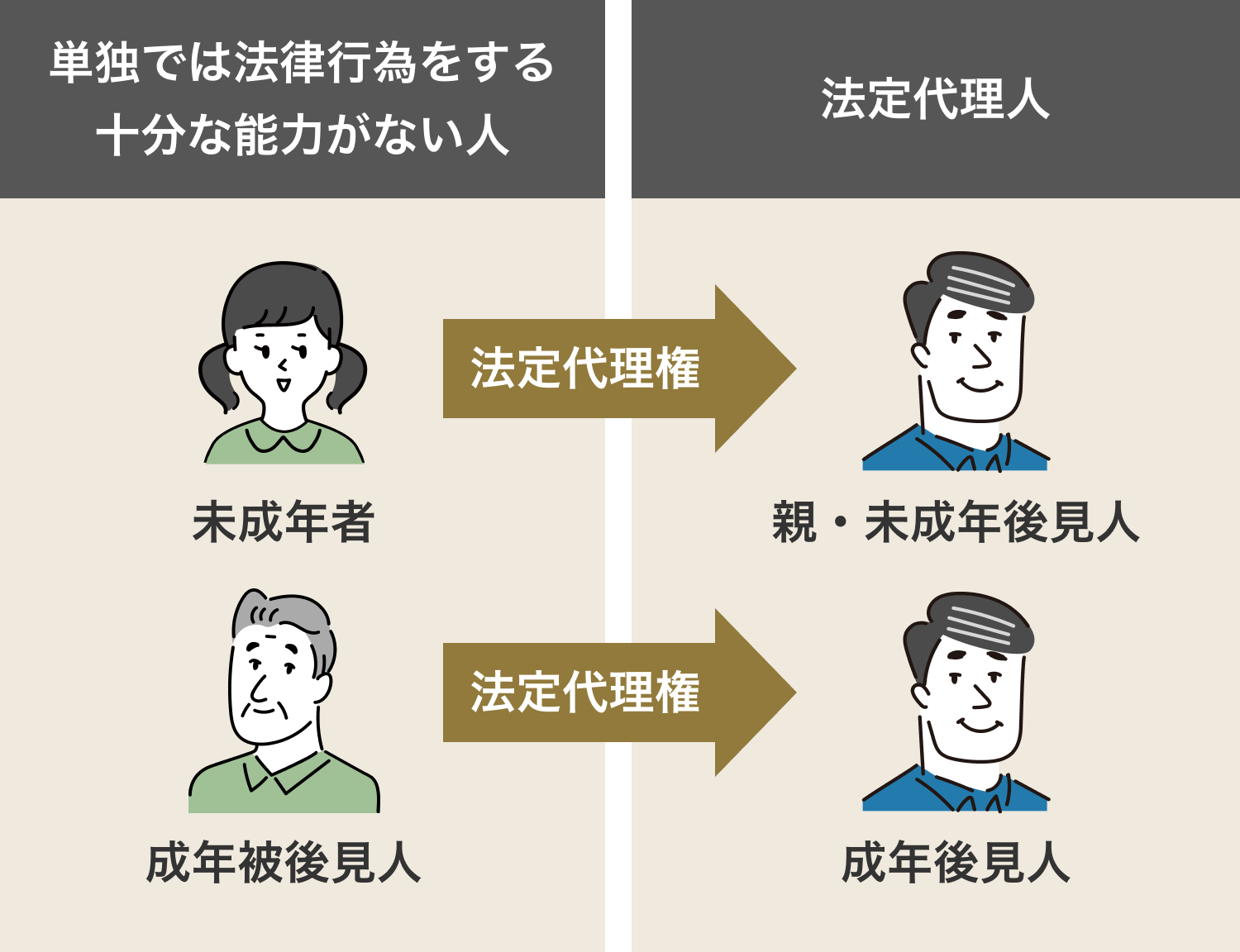

例:単独では法律行為をする十分な能力がない人

- 未成年者:18歳未満の人。

- 成年被後見人:認知症や知的障害・精神障害など、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にあるものとして、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた人。

原則として、未成年者や成年被後見人のための法律行為は法定代理人が行いますが、法定代理人自身の利益と、未成年者や成年被後見人の利益が対立する場面があります(=利益相反)。このような利益相反が生じ得る場面では、特別代理人を選任することが義務付けられています(民法第826条、第860条)。

なお、特別代理人は、法定代理人から独立した立場で、未成年者や成年被後見人の利益を守るために法律行為を行います。 -

(2)特別代理人と成年後見人の違い

成年後見人は、成年被後見人のために財産の管理や身上の監護などを行う人のことをいいます。成年被後見人は、精神上の障害により判断能力が低下し、一人で法律行為をすることが困難なため、成年後見人が代理で、預貯金などの財産管理や介護福祉サービスや医療などの契約等を行う身上監護を行います。解任等により終了されない限り続きます。

一方で、特別代理人は、遺産相続など特定の手続きに関して、成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合に、特別に裁判所から選任される代理人のことです。そのため、特別代理人が必要となった手続きが終わると、特別代理人の任務も終了します。

2、遺産相続について特別代理人が必要となるケース

先述のとおり、親や成年後見人などの法定代理人が、利益相反のために代理権を行使するのが適切でないと思われる場合に、特別代理人を選任することが義務付けられています。

遺産相続では、具体的には以下に挙げるようなケースにおいて特別代理人の選任が必要です。

-

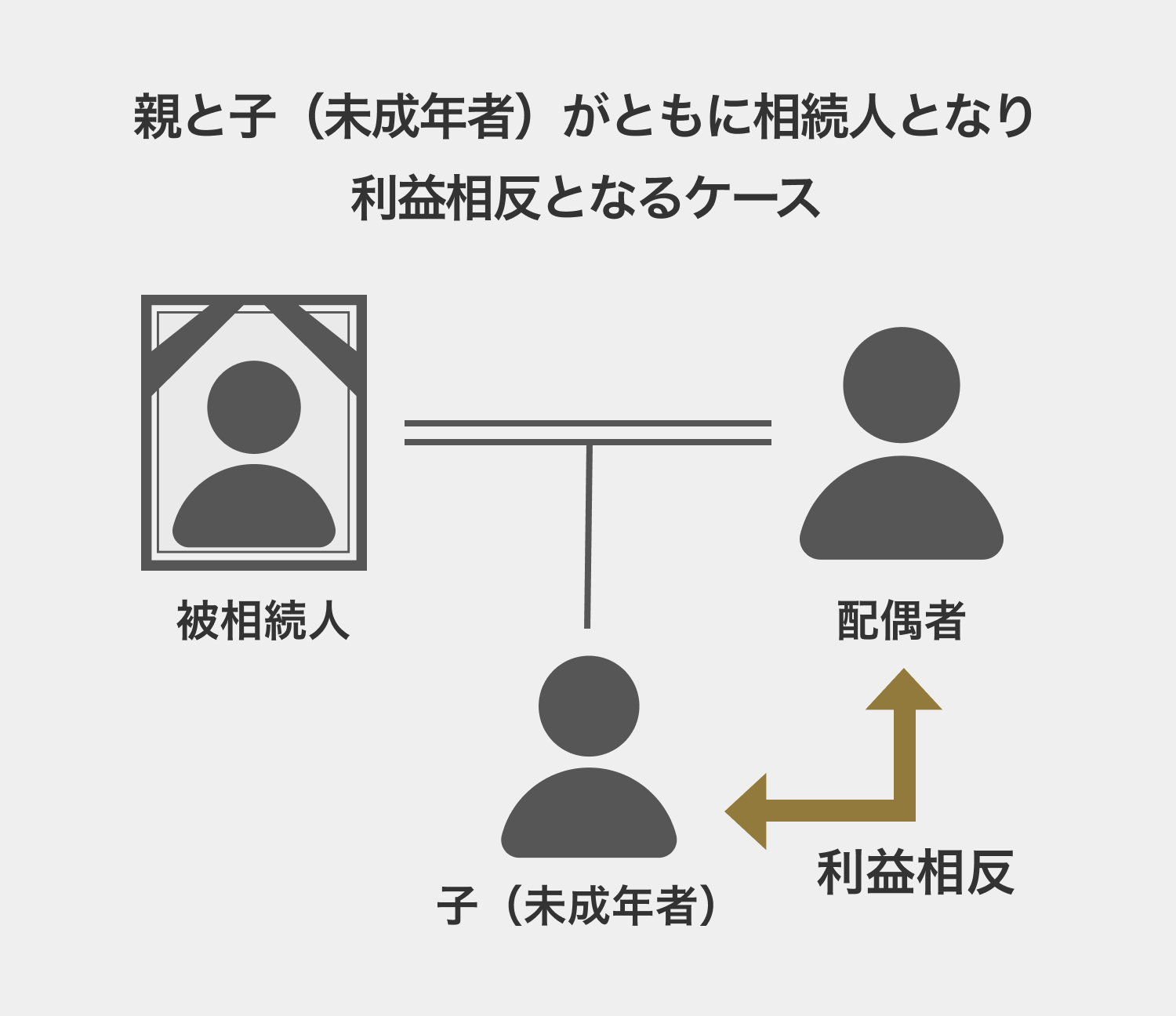

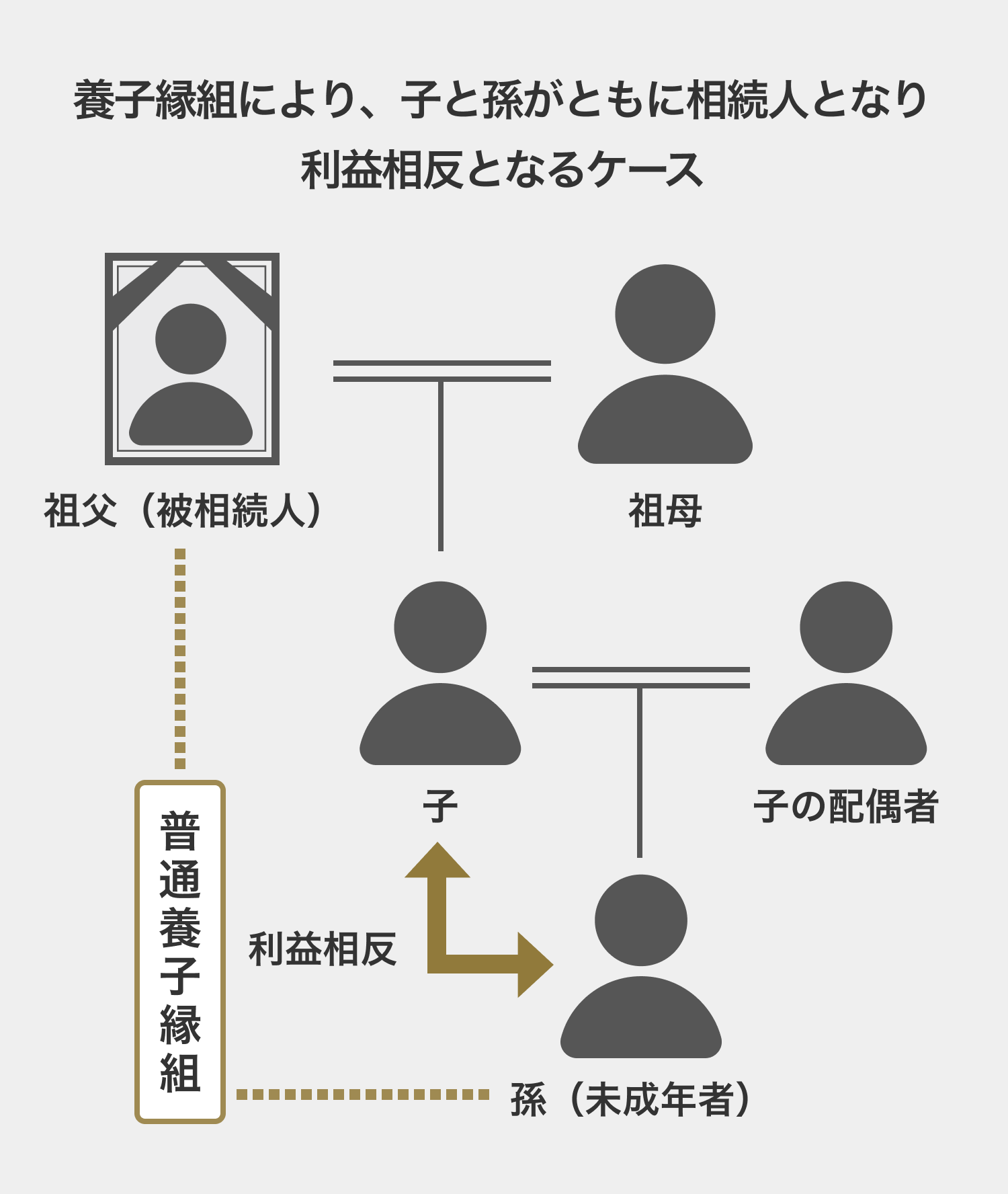

(1)未成年者と親権者がともに相続人となる場合

未成年者である子どもと、その親などの親権者がともに相続人となるケースはよくあります。

未成年者と親権者がともに相続人となる場合は、それぞれの利益が相反するため、未成年者のために特別代理人の選任が必要となります(民法第826条第1項)。(例)

- 亡くなった被相続人の子ども(未成年者)と、子の母である被相続人の妻がともに相続人となった。

- 亡くなった被相続人の子どもと、被相続人の養子になっていた孫(未成年者、被相続人の子どもの子でもある)がともに相続人となった。

-

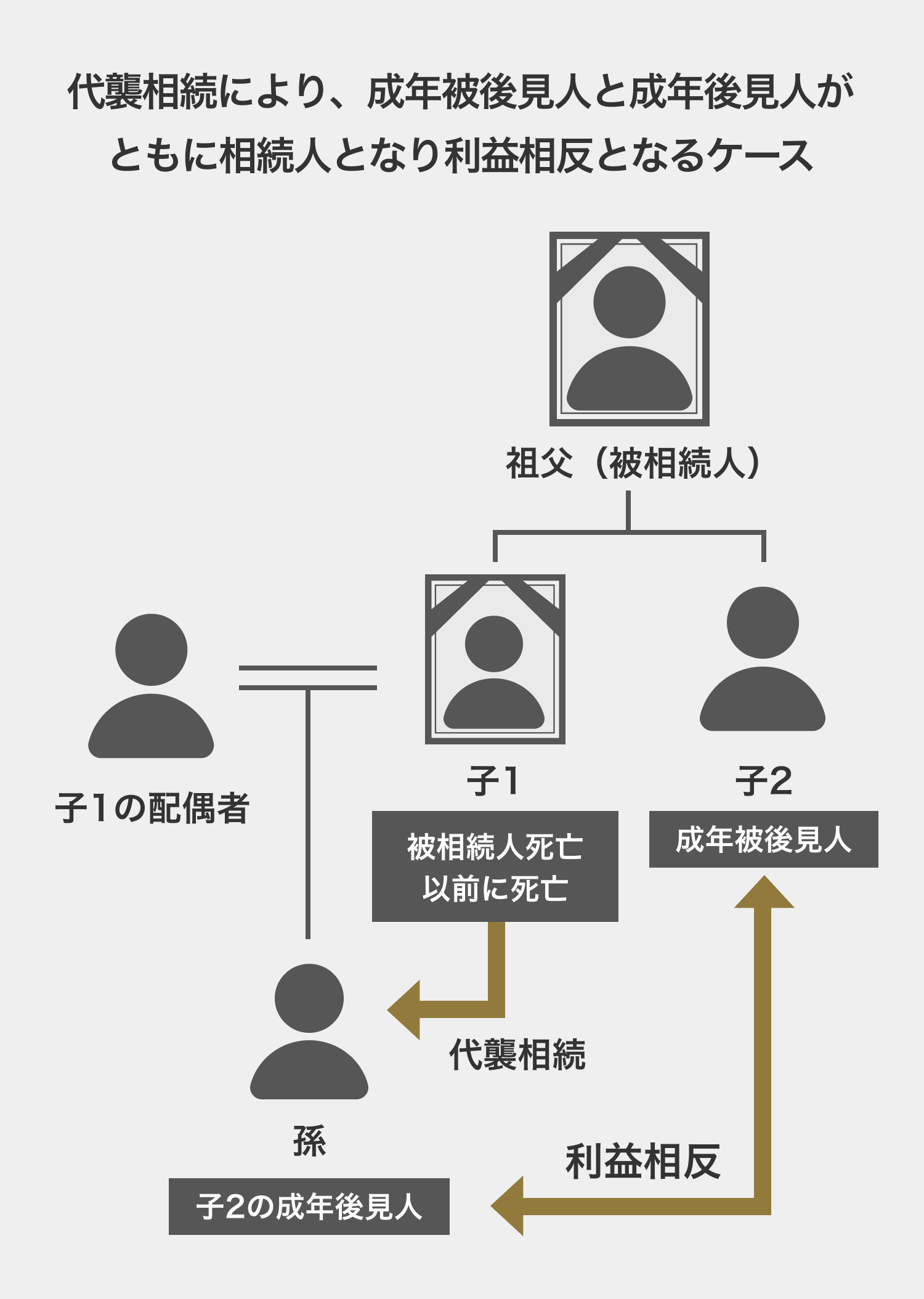

(2)成年被後見人と成年後見人がともに相続人となる場合

成年被後見人と成年後見人がともに相続人となるケースもあります。

(例)

- 被相続人の子どもの一人に重度の知的障害があり、被相続人の孫(成年被後見人から見て甥)が成年後見人になっていた。被相続人が亡くなった際に、被相続人の子どもである成年被後見人の兄(成年後見人の父)がすでに亡くなっていたため、代襲相続により成年被後見人とともに成年後見人も相続人となった。

成年被後見人と成年後見人がともに相続人となる場合、それぞれの利益が相反するため、原則、成年被後見人のために特別代理人の選任が必要です(民法第860条本文、第826条第1項)。

ただし例外的に、後見監督人がある場合は特別代理人の選任が不要となります(民法第860条但し書き)。この場合は、後見監督人が成年被後見人を代理して遺産分割に参加します(民法第851条第4号)。 -

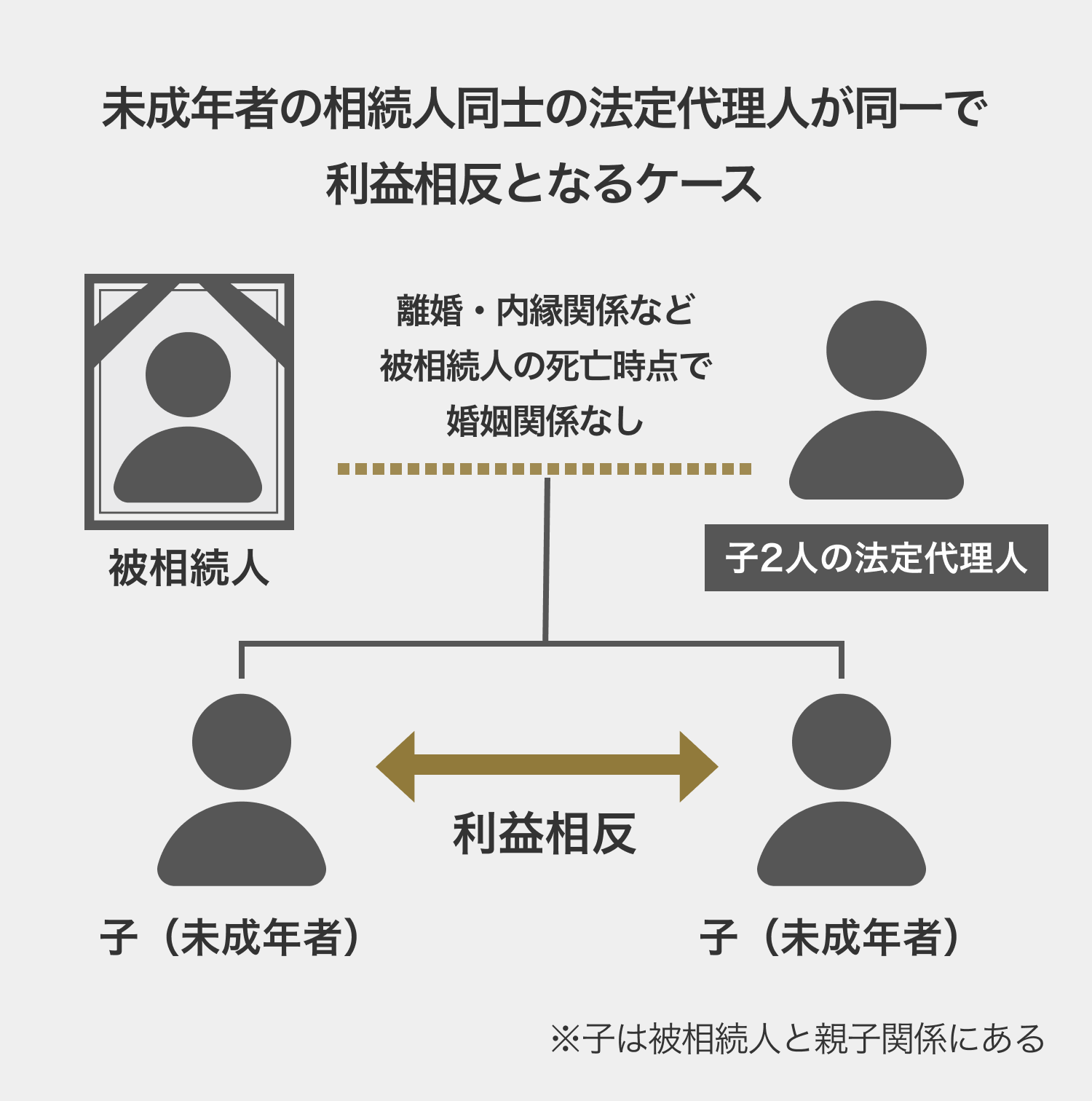

(3)同じ親を持つ複数の未成年者が相続人となる場合

未成年者である複数の子どもがともに相続人となる一方で、その親が同じであるケースも見られます。

(例)

- 亡くなった被相続人の子ども二人(未成年者)がともに相続人となった。子ども二人の法定代理人は、いずれも母親である(母親自身は相続人ではない)。

この場合、子二人の法定代理人自身は相続人になりませんので、法定代理人と子らの間では利益相反はありません。しかしながら、複数の子どもの間で利益が相反します。この場合、うち一人の子については法定代理人がそのまま法定代理人として遺産分割できますが、その他の子どもについては特別代理人の選任が必要です(民法第826条第2項)。

3、特別代理人になれる人は? 資格は必要?

では、特別代理人になれるのはどのような人なのでしょうか。ここでは特別代理人になれる人と選任方法について解説します。

-

(1)特別代理人に特別な資格は必要ない|親族や専門家などが多い

特別代理人の要件として、特別な資格は設けられていません。そのため、基本的には誰でもなることができます。

実際には、本人(未成年者または成年被後見人)の親族や弁護士などの専門家が特別代理人に選任されるケースが多いです。 -

(2)特別代理人は家庭裁判所が選任する

特別代理人を選任するのは家庭裁判所です。

家庭裁判所は、法定代理人の影響を受けにくく、本人の利益を守るために独立して行動できると思われる人を特別代理人に選任します。候補者を推薦することもできますが、推薦した人が必ず選任されるというわけではありません。

4、特別代理人を選任する手続き

特別代理人を選任して遺産分割を行う際の手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。

-

(1)必要書類の準備

家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる際には、以下の書類を準備する必要があります。

- 申立書

- 未成年者または被後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 親権者または(未成年)後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票

- 利益相反に関する資料(例:遺産分割協議書案、遺産に関する資料、被相続人の除籍謄本)

-

(2)家庭裁判所に対する特別代理人の選任申し立て

特別代理人選任の申立ては、本人(未成年者または成年被後見人)の住所地の家庭裁判所に対して行います。前掲の必要書類を家庭裁判所に提出しましょう。

申立てに当たっては、申立書に本人一人につき800円分の収入印紙を貼る必要があるほか、連絡用の郵便切手が数百円分程度、必要となります。 -

(3)家庭裁判所における審判

申し立てを受けた家庭裁判所において、特別代理人の選任の要否や、誰を特別代理人に選任するかについての審理が行われます。

家庭裁判所は、書面による照会や参与員による聴き取り、審問などの手続きを経て判断を行います。 -

(4)家庭裁判所による審判・審判書謄本の送達

家庭裁判所は、特別代理人の選任に関する判断および決定を「審判」という方式で行います。

審判の内容は、家庭裁判所から送達される審判書に記載されています。審判書は、特別代理人の資格を証明する書面として利用可能です。 -

(5)遺産分割協議

裁判所から選任された特別代理人が参加して、遺産分割協議を進めます。相続人および特別代理人の間で合意がまとまったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を通じて遺産分割の方法を決めます。遺産分割調停・審判にも、特別代理人が参加することになります。

5、特別代理人に関するお悩みを弁護士に相談するメリット

遺産分割をしようとする際に、特別代理人の選任が必要になりそうなときは、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士にご相談いただければ、特別代理人の選任の要否について確認するとともに、申立ての手続きを全面的に代行しますので、手続きの手間が大きく減ります。また、弁護士を特別代理人候補者としてご推薦いただくことも可能です。

特別代理人に関するご相談のほか、相続手続き全般についても、弁護士ならアドバイスすることができます。ご家庭の状況やご希望を踏まえながら、スムーズかつ適切な条件で遺産分割が完了できるように、親身になってサポートいたします。

特別代理人の選任申立てや、遺産分割に関するその他のお悩みについては、お早めに弁護士へご相談ください。

60分無料

6、まとめ

遺産分割など本人と法定代理人などの利益が相反する場合には、特別代理人の選任申立てが必要です。

特別代理人の選任は、家庭裁判所に対して申し立てますが、手続きについて分からないことがある方は、弁護士のサポートを受けましょう。弁護士には、遺産分割に関するその他の問題についても相談することができます。

ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。特別代理人について分からないことがある方や、遺産分割トラブルにお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)

-

2025年12月11日

- 遺産を受け取る方

- マンション

- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。

適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年11月27日

- 遺産を受け取る方

- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。

相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -

2025年11月19日

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 特別代理人とは? 選任が必要なケースと手続き方法を弁護士が解説