- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 「除籍謄本」とは|戸籍謄本との違いや取得の際の注意点を解説

遺産相続コラム

「除籍謄本」とは|戸籍謄本との違いや取得の際の注意点を解説

- 遺産を受け取る方

- 除籍謄本とは

除籍謄本とは、戸籍に記載されていたすべての人が除かれた後の戸籍の写しです。

日常生活ではほとんど利用することのない書類ですが、相続手続きにおいては法定相続人を確定するために重要な書類です。特に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する際には、除籍謄本の取得が必要になります。

本記事では、除籍謄本とは何か、戸籍謄本や改製原戸籍との違い、取得方法、注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、除籍謄本とは? 戸籍謄本や改製原戸籍謄本との違い

除籍謄本がどのような書類なのかを理解している方は、あまり多くありません。以下では、除籍謄本に関する基礎知識と戸籍謄本・改製原戸籍謄本との違いについて説明します。

-

(1)除籍謄本とは

除籍謄本とは、戸籍に記載されていた全員が婚姻や死亡などの理由によって除かれ、戸籍上に誰もいなくなった状態の戸籍の写しのことです。

戸籍には、出生や婚姻、死亡などの身分関係が記録されており、家族の変化に応じて更新されていきます。しかし、すべての人が戸籍から除かれると「除籍」となり、その時点の内容を証明する書類が「除籍謄本」です。

また、除籍謄本には、戸籍のすべての記載事項が含まれており、その一部の人のみを抜粋したものを「除籍抄本」といいます。

なお、除籍謄本の申請をすると「除籍全部事項証明書」が交付されることがあります。これは、平成16年の戸籍法改正により導入された新しい名称です。記載内容や法的な効力は従来の除籍謄本と変わりません。

改正前は自治体が戸籍情報を紙の台帳に手書きで管理していましたが、改正後は電子データによる管理に移行されました。このシステム変更に伴い、電子化された戸籍から印刷された証明書は「全部事項証明書」という名称になっています。 -

(2)除籍謄本と戸籍謄本・改製原戸籍謄本との違い

戸籍に関する書類には、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」の3種類があります。これらはどれも戸籍の情報を証明するものですが、それぞれの内容や取得・使用する場面が異なります。

戸籍謄本は、現在も有効な戸籍の全員分を記録したもので、結婚や相続などのさまざまな手続きに使用されます。一方、除籍謄本は、婚姻や死亡などの理由によって戸籍からすべての人が除かれ、戸籍自体が閉鎖された際に作成されるものです。相続人調査の際には、この除籍謄本も必要になります。

改製原戸籍謄本は、過去に法改正によって戸籍の様式が変更されていますが、その変更以前の戸籍の内容を証明するために存在します。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどる必要があるため、古い戸籍が改製されている場合には、この改製原戸籍謄本も取得しなければなりません。

種類 内容 取得が必要な場面 戸籍謄本 現在も有効な戸籍の記録 結婚、相続手続きなど 除籍謄本 戸籍からすべての人が除かれた後の記録 相続人調査、遺産分割など 改製原戸籍謄本 法改正による変更前の古い戸籍の記録 相続人調査、遺産分割など

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までのつながりを確認する必要があるため、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」のすべてを収集することが多いです。

古い戸籍は手書きで記載されていることがあり、読み解くのが難しい場合も少なくありません。取得や確認に不安がある場合は、弁護士に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。 -

(3)除籍謄本の保存期間は150年|古い戸籍の取り扱いに注意

除籍謄本の保存期間は、除籍されたときから150年です。

ただし、この保存期間は、平成22年の法改正で規定されたものです。それ以前の保存期間は80年でしたので、古い除籍謄本はすでに廃棄されている可能性があります。相続手続きで被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しようとする際、古い戸籍を取得しようとすると、既に廃棄済みと回答されることがあります。請求する先の自治体に確認してみましょう。

【必要な除籍謄本が廃棄されている場合、相続手続きはどうする?】

除籍謄本が廃棄されている場合には、自治体から廃棄済みである旨の証明書を出してもらえるのが一般的です。廃棄済みである旨の証明書の記載内容や形式は自治体ごとに異なりますが、その証明書をもって相続手続きを進めることができます。 -

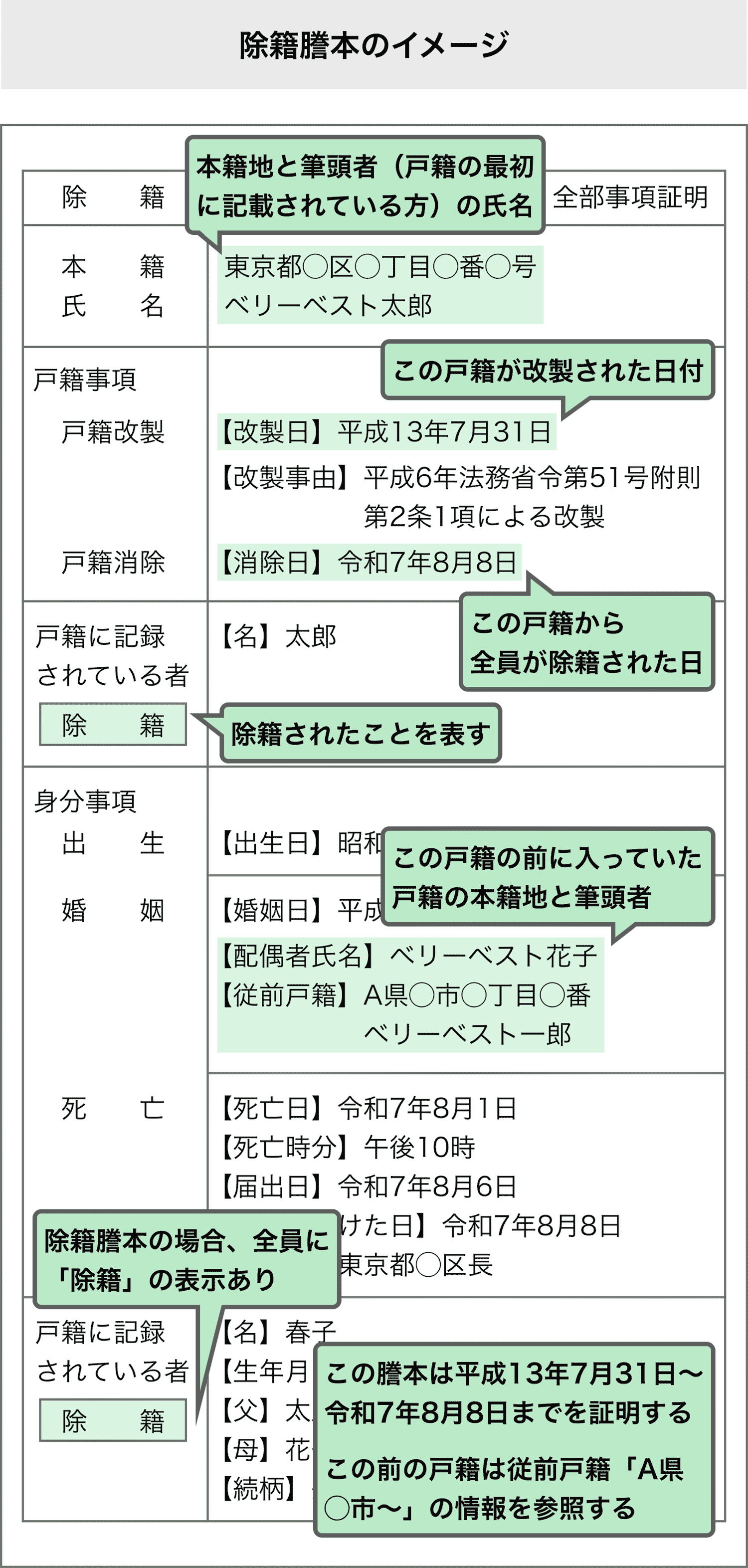

(4)除籍謄本の記載内容|どんな情報が確認できる?

除籍謄本には、その戸籍に記載されていた人の身分関係や除籍に至った経緯が記録されています。相続手続きを進める上で、除籍謄本等を確認することによって、死亡日を確認することはもちろん、出生から死亡までの戸籍をたどって、配偶者の有無や子どもの人数、両親が健在かどうかなどを確認します。この確認の際には、除籍謄本だけではなく、戸籍謄本と改製原戸籍謄本も確認します。

【除籍謄本に記載されている主な情報】記載項目 内容 本籍・筆頭者 除籍された戸籍の本籍地、戸籍の筆頭者の氏名 戸籍事項 戸籍の改製日、改正理由、除籍日など 身分事項 その戸籍に記録されていた人の氏名、生年月日、父母、続柄 婚姻・離婚歴 結婚・離婚の記録、配偶者の情報 死亡記録 死亡した日付、除籍になっていること

【除籍謄本を取得する際のポイント】

婚姻や転籍により戸籍が移動している場合、以前の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)も必要になることがあります。

改製原戸籍は、手書きの旧字体で記載されているケースもあり、判読が難しい場合は専門家のサポートを受けるとスムーズです。

2、遺産相続の手続きで除籍謄本が必要になる場面

遺産相続の手続きでは、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得し、法定相続人を確定する必要があります。その際、戸籍謄本に加えて、被相続人が結婚や死亡によって戸籍から除かれた際に作成される除籍謄本も重要な書類です。

また、遺産分割やその後の遺産の名義変更の際にも、相続人であることを証明するために除籍謄本が必要となる場合があります。不動産の相続登記、金融機関での解約に際して、金融機関や法務局などから提出を求められます。

以下では、除籍謄本が必要になる、遺産分割の具体的な場面について解説します。

-

(1)法定相続人を確定させるために必要

遺産相続の場面において、除籍謄本は、相続人調査で必要になります。

相続人調査とは、誰が法定相続人にあたるのかを確定させるための調査です。この調査が不十分だと、本来相続人である人が手続きから漏れてしまい、後にトラブルとなることもあります。

【相続人調査に必要な主な書類】必要な戸籍の種類 目的 戸籍謄本(現在の戸籍)または除籍謄本 被相続人の最後の戸籍を確認する(その戸籍の中で被相続人が最後の人だった場合には、被相続人の死亡により除籍謄本になっている) 改製原戸籍謄本 戸籍が法改正により変更された場合に、過去の記録を確認する 相続人全員の戸籍謄本 相続人が誰なのかを確定する

なお、相続手続きにおいては、相続関係を明らかにするために、窓口でこれら戸籍謄本や除籍謄本等の提出を求められますが、返却されるまでには数週間程度かかることがあります。そのため、複数の相続手続きを控えている場合、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等が1セットしかないと、相当な時間がかかってしまいます。

このような場合には、法定相続情報一覧図を活用するとよいでしょう。法務局に被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等とご自身で作成した一覧図、申出書を提出すれば、法定相続情報一覧図の謄本を必要部数発行してもらえますので、それを戸籍謄本等の代わりに使用することができます。 -

(2)相続人調査のほかに除籍謄本が必要になる場面

除籍謄本は、相続人の確定以外にもさまざまな手続きで必要になります。特に、被相続人名義の財産を相続人へ名義変更をするための手続きでは、戸籍謄本や除籍謄本等が求められます。

① 株式や車の名義変更

被相続人の遺産に株式や車が含まれている場合、被相続人から遺産を相続した相続人へと名義変更の手続きを行わなければなりません。

名義変更にあたっては、自分が相続人であることを証明しなければなりませんので、除籍謄本などの提出が必要になります。

② 預貯金の払い戻し手続き・名義変更

被相続人の遺産に預貯金が含まれている場合、金融機関の窓口で預貯金の払い戻し(銀行口座の解約)や名義変更を行わなければなりません。

預貯金の払い戻しの場面でも、自分が相続人であることを証明しなければなりませんので、除籍謄本などの提出が必要になります。

③ 不動産の名義変更

被相続人の遺産に不動産が含まれている場合、法務局において不動産の名義変更(相続登記)をしなければなりません。

相続登記の場面でも、自分が相続人であることを証明しなければなりませんので、除籍謄本などの提出が必要になります。

3、除籍謄本の取り寄せ方と取得に必要な費用

以下では、除籍謄本の取得方法と取得に必要な書類・費用などを紹介します。

-

(1)除籍謄本を取得できる人

除籍謄本は、個人の身分事項などの重要な内容が記載されていますので、誰でも取得できるわけではありません。除籍謄本を取得できるのは、以下の人になります。

取得できる人 取得の条件 本人 除籍謄本に記載されている本人 配偶者・直系尊属・直系卑属 被相続人の配偶者、親、祖父母、子ども、孫など 正当な理由がある第三者 自己の権利行使や義務履行のために必要な場合

※証明が必要

第三者が請求する場合は、具体的な理由を証明する書類が必要です。

相続手続きの依頼を受けた弁護士や司法書士が代理で取得することも可能です。 -

(2)除籍謄本の取得方法

除籍謄本を取得するためには、役所の窓口で直接申請する方法と、郵送により申請する方法の2つがあります。

① 役所の窓口で申請する

市区町村役場の窓口で申請する場合、以下のような書類が必要です。- 除籍謄本の請求書

- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)

- 戸籍に記載されている人との続柄を確認できる書類(戸籍謄本など)

なお、除籍謄本を取得するには、手数料として1通につき750円がかかります。

② 郵送申請で取り寄せる

郵送で申請する場合、以下のような書類が必要です。- 除籍謄本の請求書

- 本人確認書類の写し(免許証やマイナンバーカードなど)

- 戸籍に記載されている人との続柄を確認できる書類(戸籍謄本など)

- 返信用封筒

なお、郵送申請でも手数料として1通につき750円がかかります。郵便局で購入できる定額小為替を同封することで支払います。

-

(3)除籍謄本の取得は弁護士に任せることも可能

除籍謄本が必要になるのは、主に遺産相続の場面ですので、除籍謄本以外にも戸籍謄本や原戸籍謄本の取得が必要になります。

これらの書類を複数の自治体から収集するのは大変な作業になるため、弁護士に依頼することで、必要な書類を一括で取得し、手続きをスムーズに進めることが可能です。

また、その後の遺産相続のトラブルについても、そのまま弁護士に対応してもらえるので、除籍謄本の取得などを含めた遺産相続の手続きは、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に除籍謄本の取得を依頼するメリット

- 戸籍の取り寄せをまとめて任せられる

- 戸籍の読み解きが不要になり、ミスを防げる

- その後の遺産分割や相続登記もスムーズに進められる

-

(4)除籍謄本はコンビニでは発行できない

一部の自治体では、マイナンバーカードを利用して戸籍謄本をコンビニで取得できますが、除籍謄本は対象外です。

そのため、除籍謄本は必ず市区町村役場の窓口または郵送で申請する必要があります。

申請先となる役所が遠方の場合は、郵送での取得を検討するとよいでしょう。

4、除籍謄本を取得する際に気をつけるべき4つのこと

除籍謄本は相続手続きに欠かせない書類ですが、取得の際に注意すべきポイントがいくつかあります。

申請のタイミングや取得方法を誤ると、手続きがスムーズに進まない可能性があるため、以下の点に気をつけましょう。

-

(1)死亡届提出後、1~2週間程度たたないと取得できない

除籍謄本に死亡の事実が反映されるまでには、死亡届を提出してから1~2週間程度かかるので、死亡直後に除籍謄本を取得しようとしても、まだ死亡に関する身分事項が反映されていない可能性があります。

そのため、除籍謄本は、被相続人が亡くなってから1~2週間後に申請するようにしましょう。 -

(2)相続人調査では出生から死亡まで連続した戸籍謄本類が必要

相続人調査は、法定相続人を確定させる作業ですので、漏れのないように調査を行わなければなりません。それには、出生から死亡までの連続した戸籍謄本類が必要になります。

結婚、離婚などにより転籍を繰り返している場合など、複数の市区町村で戸籍謄本類の申請をしなければならないケースもあります。不慣れな方では、戸籍謄本類の取得に漏れが生じることもありますので、専門家である弁護士に任せた方がよいでしょう。 -

(3)市町村合併で出生した自治体がない場合、管理先を探す必要がある

市町村合併により出生した自治体がすでに存在しないケースがあります。このような場合でも除籍謄本が廃棄されるわけではありませんが、除籍謄本を管理している自治体を探さなければなりません。

除籍謄本の管理先の自治体は、インターネットで「○○市(旧本籍地の市町村名) 戸籍 どこ」などのキーワードで検索することで見つかることもあります。インターネット検索だけではわからないときは、法務局や合併後の自治体に直接確認してみましょう。 -

(4)古い除籍謄本は読み解くのが難しい場合もある

古い除籍謄本は、手書きで記載されていることが多く、癖のある字や旧字体などが使われていると、除籍謄本を取得できても、判読が困難なことがあります。

除籍謄本を読み解き、次の戸籍謄本類を申請しなければ、相続人調査ができませんので、自分では読み解くのが難しいと感じたときは、専門家である弁護士に相談するのが安心です。

60分無料

5、まとめ

除籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなげるために必要な重要書類です。

預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな相続手続きで提出を求められますが、本籍地が遠方にある場合や、市町村合併による役所の変更などにより、取得に時間や手間がかかることもあります。

「戸籍謄本類の申請が難しい」と感じるときは、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関する法律相談を初回60分無料で受け付けております。遺産相続専門チームの弁護士が相続人調査や必要書類の取得をサポートするだけでなく、必要に応じてグループ内に在籍している税理士とも連携し、相続税に関する問題まで対応することが可能です。

除籍謄本の取得や遺産相続の手続きでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

- 所在地

- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]

03-6234-1585

[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)

-

2025年12月11日

- 遺産を受け取る方

- マンション

- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。

適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -

2025年11月27日

- 遺産を受け取る方

- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。

相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。

今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -

2025年11月19日

- 遺産を受け取る方

- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。

子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。

今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

- 弁護士による相続相談

- 遺産相続コラム

- 遺産を受け取る方

- 「除籍謄本」とは|戸籍謄本との違いや取得の際の注意点を解説